月経に伴う不調は人によってさまざま。ちょっと難しそうに思える漢方も、実は医療の中で使われていて、月経の悩みにやさしく寄り添ってくれます。「漢方医学とは」「得意とする症状」「健康保険が使えること」などをわかりやすく基礎からご紹介します。

漢方とは

漢方医学って何?

漢方医学は、症状だけでなく体質も大事にして治療を考えます。例えば、冷えや月経痛、疲れやすさなどの体質に関わる不調や、検査では分かりにくい更年期の症状などが得意分野です。

さらに、漢方医学で使う「漢方薬」は1つの薬で複数の不調に対応できるのも特徴です。

漢方が得意とする症状・悩みとは

漢方薬は、1剤に複数の有効成分が含まれているため、多くの症状にアプローチできます。

- 虚弱体質

- 胃もたれや食欲不振、便秘などの胃腸のトラブル

- イライラ、不眠、気分の落ち込みなどの精神的症状

- 月経痛や不妊、更年期障害や更年期症状などの女性の悩み

- 慢性的な不調、冷え症

例えば、体の冷えをケアしながら、一緒に月経痛にもアプローチできるのが、漢方薬の大きな特徴です。

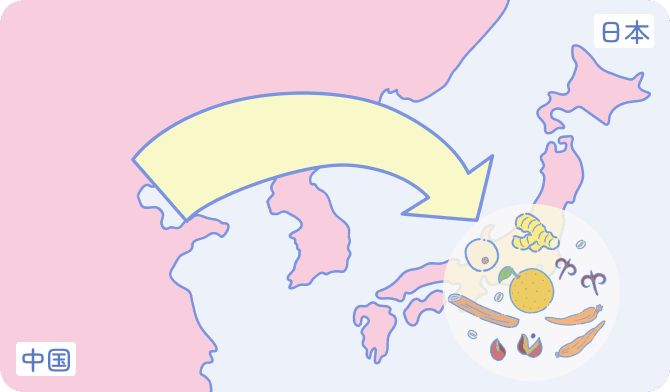

漢方の歴史

漢方は、5~6世紀ごろに中国から日本に伝わりました。それから1400年以上かけて日本の風土や気候、日本人の体質に合わせて独自に発展し、わが国の伝統医学となりました。

ちなみに、中国の伝統医学は「中医学」と呼ばれ、「漢方」は日本独自の医学です。

色々な漢方薬

漢方薬は様々な種類がありますが、そのうち148種類は「医療用漢方製剤」として健康保険が使えます。これらは厚生労働省から認可を受けた医療用医薬品で、病院やクリニックで処方してもらう場合、自己負担額は原則1~3割(年齢や保険の種類で変わります)となります。

自由診療で処方する漢方薬や、薬局で処方箋なしで買う漢方薬は保険がきかず、全額自己負担になります。「漢方薬は高い」というイメージがあるかもしれませんが、保険が使える場合は、そうとは限りません。

実は日本では、1人の医師が西洋薬も漢方薬も処方できる仕組みになっており、世界的にもめずらしい仕組みです。

月経の悩みに、漢方が用いられる理由

漢方では、私たちの身体は「気・血・水(き・けつ・すい)」の3つのバランスでできていると考えます。

一人ひとりの体質や今の状態に合わせて、バランスをとりながら、やさしくケアを組み立てていくのが得意。

月経の時のつらさは、人によってさまざまで、原因がはっきりしないこともあります。そんなゆらぐ症状を根本から整えてくれるのが漢方の特徴です。

漢方について

もっと知る

監修医師

梶山 広明 先生

名古屋大学大学院 産婦人科学 教授

産婦人科学、婦人科腫瘍学が専門。

女性の生涯にわたる活躍と健康を願って、女性医学の発展に奉仕している。西洋医学と東洋医学のよいところをハイブリットさせた診療に取り組んでいる。