価値創造ストーリーとマテリアリティ

企業価値拡大の考え方

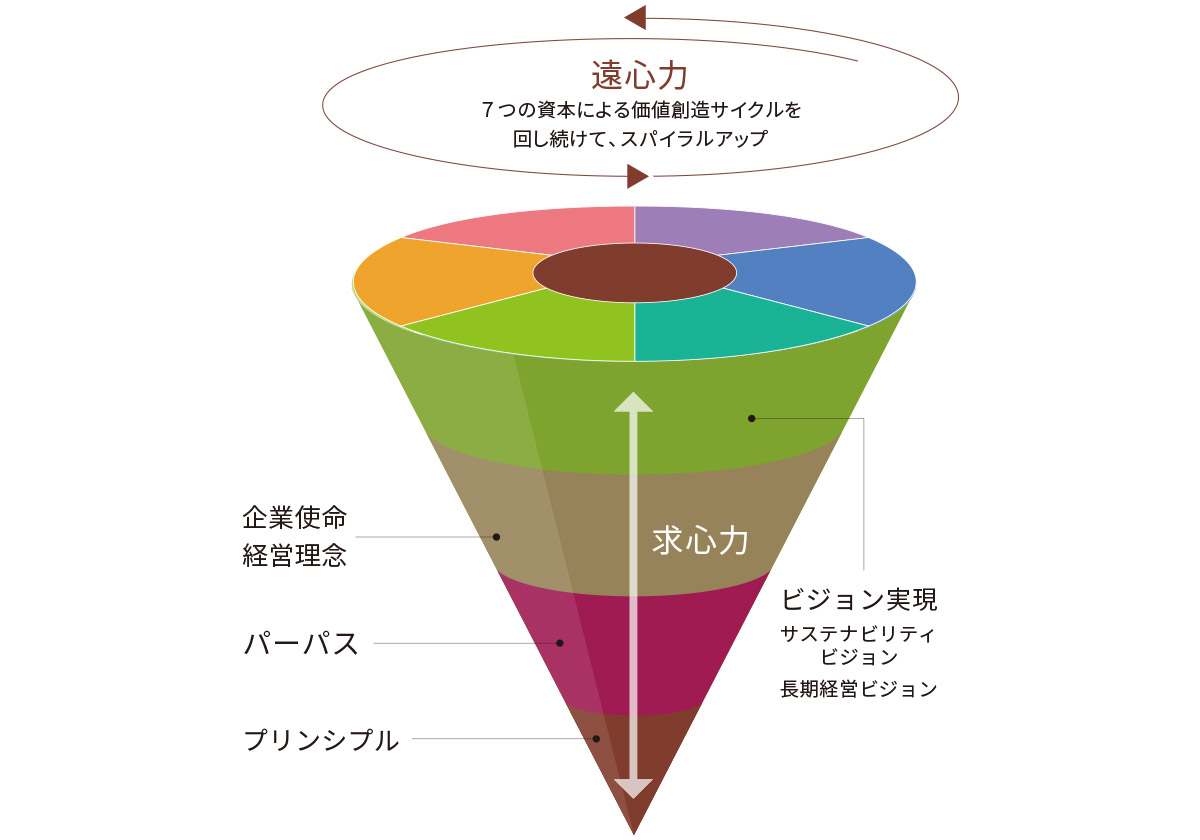

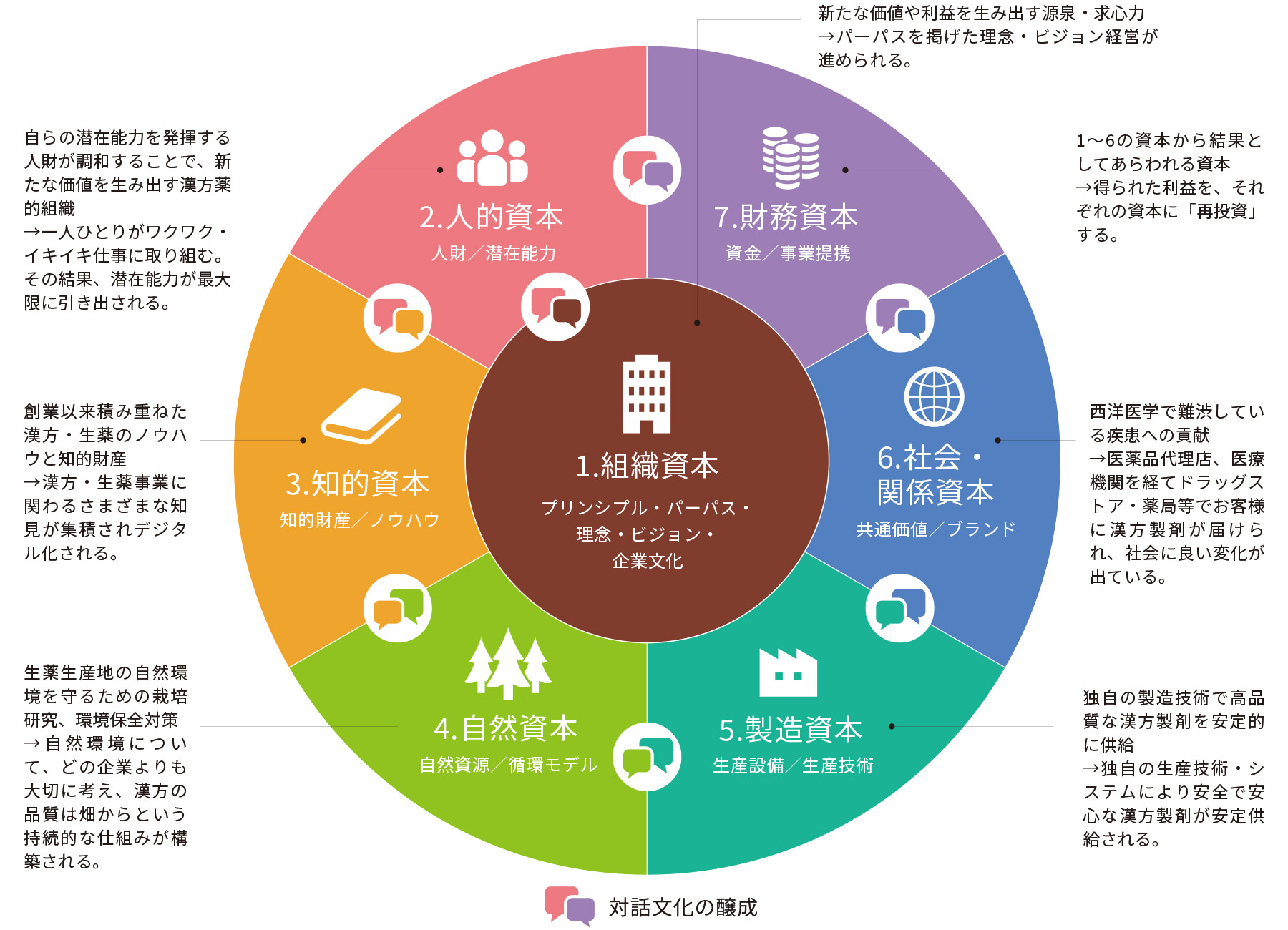

私たちは日々の業務で、プリンシプル・パーパス・理念・ビジョンに基づいたさまざまな判断を下しながら、医療アクセスの拡大や健康寿命の延伸など、社会的価値の創造に努めています。ツムラグループの製商品とサービスによる社会価値を創出するために、私たちは理念に基づく経営の中心に「組織資本※」を据えています。この組織資本を軸にして求心力を高めつつ、社員の自立的な行動の集積が大きな遠心力となることで、サステナビリティビジョン・長期経営ビジョンの実現を目指しています。また、ビジョンや理念を日々の行動に反映させ、適切な判断ができる人財を育成しながら、協調・協働型の組織をつくることで、資本全体の好循環を生み出そうとしています。その手段として、働く目的と価値の創出に焦点を当てた対話を重ねるなど、理念の浸透活動を推進しています。この活動を通じて、社員が潜在能力を発現しやすい組織文化を維持しながら、世界に類を見ない漢方・中薬ビジネスにおいて、新たな道を切り拓く企業集団を目指しています。

- IIRC(国際統合報告評議会)が発行した「国際統合報告フレームワーク」の中には、組織固有の価値創造のあり方を検討する概念として「6つの資本」が提示されています。一方、当社グループでは7つ目の資本として「組織資本」を加えています。この資本は、私たち独自の考え方で、「複数の生薬の組み合わせで構成されている漢方薬のように、固有の能力と個性を持った人々が多く集まり、目指すべき社会価値を創出するために調和している組織」を指しています

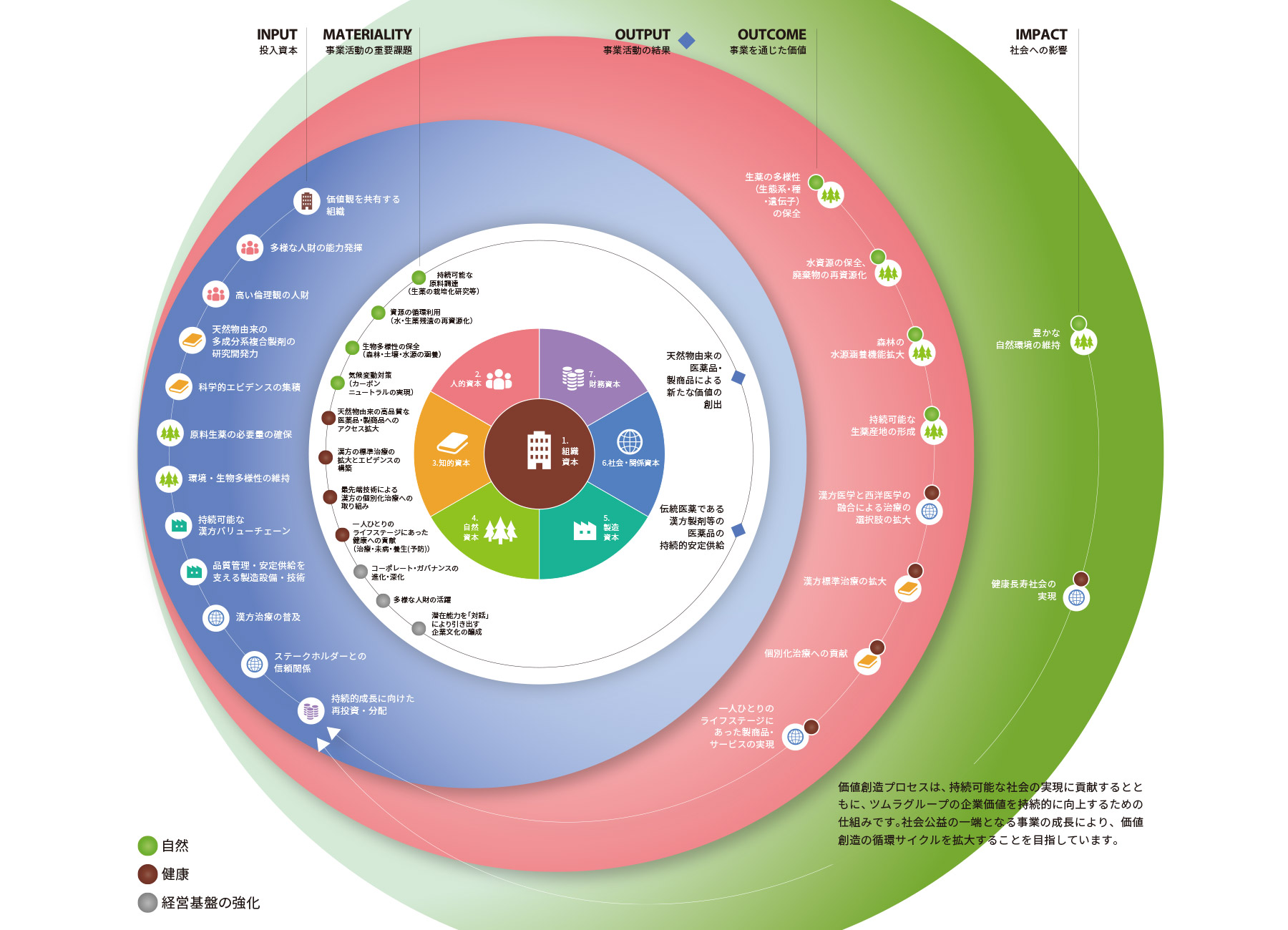

価値創造プロセス

価値創造プロセスは、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、ツムラグループの企業価値を持続的に向上するための仕組みです。社会公益の一端となる事業の成長により、価値創造の循環サイクルを拡大することを目指しています。

2022年度の実績

- 組織資本

- 漢方薬的組織

- 創業130周年

- 理念浸透サーベイ 4.06点

- 人的資本

- 従業員数(連結)4,032名

- 一人あたり教育費 (単体) 126千円

- 障がい者雇用率2.58%

- 知的資本

- 研究開発費7,594百万円

- ツムラ生薬GACPに基づく生薬トレーサビリティ体制

- ツムラ品質マネジメントシステムに基づく漢方製剤の均質性の確保

- 当社独自の研究パッケージ「KAMPOmics*」

- 自然資本

- エネルギー使用量2,063TJ

- 水使用量2,064,946t 水の再利用率(茨城・静岡・上海)平均56.0%

- 産業廃棄物の再資源化率99.9%(ツムラ単体)

- 原料生薬の調達先 中国約90%、日本・ラオス・その他約10%

- 自社管理圃場比率78%

- 製造資本

- 選別加工・品質管理 日本2拠点/中国2拠点

- 製造工場 日本2拠点/中国2拠点

- 研究拠点 日本1拠点/中国1拠点

- 設備投資額11,172百万円

- 社会・関係資本

- 医療用漢方製薬10処方以上処方医師の比率32%(約10万人)

- すべての大学医学部・医科大学での漢方医学教育の実施

- お客様相談窓口での相談受付件数41,534件

- 財務資本

- 売上高140,043百万円

- 営業利益20,916百万円

- フリーキャッシュ・フロー599百万円

- 総資産396,813百万円

- 自己資本252,046百万円

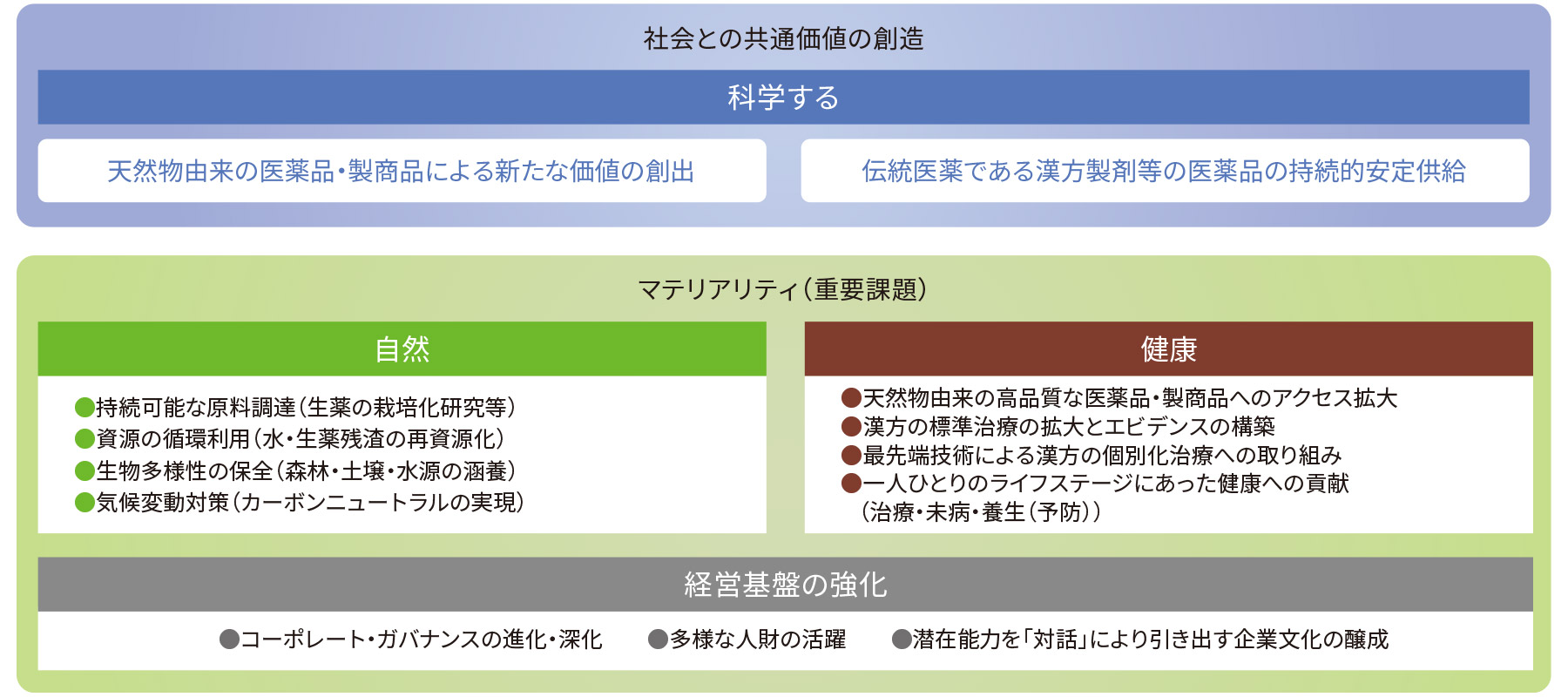

ツムラグループのCSV

ツムラグループは、創業の精神とこの先の未来を見据え、究極的に成し遂げる事業の志であるパーパス「一人ひとりの、生きるに、活きる。」を掲げ、多様な社会を創り、一人ひとりが輝く未来の実現に向けて、天然物由来の医薬品・製商品の価値を広げる事業改革に取り組んでいます。自然の叡智を科学することで成長してきた当社グループにとって、持可能な社会と自然環境に根差した共通価値の創造(CSV)に取り組むことこそ、競争優位性を高め、企業価値向上に寄与するものと捉えています。すべてのステークホルダーと長期的な共通価値を創造するため、パーパスを起点に当社グループのCSVを整理し、マテリアリティ(重要課題)として特定しました。事業活動の結果として「天然物由来の医薬品・製商品による新たな価値の創出」と「伝統医薬である漢方製剤等の医薬品の持続的安定供給」を高い次元で成し遂げるために、未来を見据えた戦略的アプローチを設定し、経営環境の変化に対応しながら、独自の強みをさらに磨き上げていきます。

ツムラグループのマテリアリティ

事業活動を通じて地球規模の課題解決に貢献し、企業価値の向上を実現するために、パーパスを起点とした重要課題(マテリアリティ)を特定しました。これまでのボトムアップ型の策定プロセスから、CEOのコミットメントに基づくトップダウン型に変更することで、社会価値・経済価値の創出に向けたストーリーを社内外にわかりやすく伝えることを目的としています。今後は、マテリアリティを軸とした情報開示を進めることで、ステークホルダーとの対話と共創を促進していきます。

ツムラグループのマテリアリティ(重要課題)は、パーパス「一人ひとりの、生きるに、活きる。」、経営理念「自然と健康を科学する」の体現に向けた事業への取り組みそのものを指します。当社グループの事業から創出される「自然」と「健康」に関わるすべての価値は、社会との共通価値の創造につながります。

マテリアリティの策定プロセス

-

①パーパスを起点にツムラグループ

のCSVにおける3つのレバー※

と長期経営ビジョンのつながり

を整理 -

②パーパスと経営理念から、

ツムラグループが目指すべき

「社会との共通価値の創造」

を整理 -

①と②で整理した要素を、

サステナビリティビジョンの

方向性と時間軸でマテリアリティ

(重要課題)として特定

- 経営学者マイケル・ポーターが提唱するCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)を実現する3つの方法(レバー)のこと(①次世代製品・サービス創造、②バリューチェーン全体の生産性改善、③地域生態系の構築)