主催 NHKグローバルメディアサービス

ライフステージと歩む 私の “からだと心” リポート

日時:2025年6月28日(土) 16:00~17:30

会場:ベルサール神保町アネックス(千代田区)

女性特有の健康課題を克服するため、医療、職場・社会にできること

ライフステージごとに、女性は特有の心身の不調に悩まされます。実際、働く女性の約4割が、生理や更年期障害など女性特有の健康課題のため「職場で何かをあきらめなくてはいけないと感じた」と回答した調査結果※があります。

「生理や更年期障害は病気ではない」「女性なら誰もが通る道だから、我慢するしかない」このような思い込みから健康上の悩みをだれにも打ち明けることが出来ず、一人で抱え込んでいる人もいます。

その一方「女性が活躍する時代」「女性の力を社会に活かす」といった言葉が盛んに使われるようになっています。

特有の健康課題を克服し、女性がすべてのライフステージで輝ける人生を送るために、医療、職場・社会には、今どのような変革が求められているのでしょうか。

パネリストとして、ジャーナリストで元AERA編集長の浜田敬子さん、国立成育医療研究センター・女性の健康総合センターでセンター長を務める小宮ひろみさん、東京大学医学系研究科・公共健康医学専攻で医療系ビックデータを扱う康永秀生さん、そしてNHK解説委員の相澤祐子さんを招き、それぞれの立場から、問題解決のヒントを語っていただきました。

-

小宮 ひろみ

国立成育医療

研究センター

女性の健康総合センター

センター長 -

康永 秀生

東京大学

医学系研究科

公共健康医学専攻

臨床疫学・

経済学教授 -

浜田 敬子

ジャーナリスト

元AERA編集長 -

相澤 祐子

NHK解説員

-

三宅 民夫

コーディネーター

元NHKエグゼクティブ

アナウンサー、

立命館大学

衣笠総合研究機構

客員教授

- 出典:「働く女性の健康推進に関する実態調査2018」経済産業省調べ

フォーラム女性と漢方当日の様子(動画)

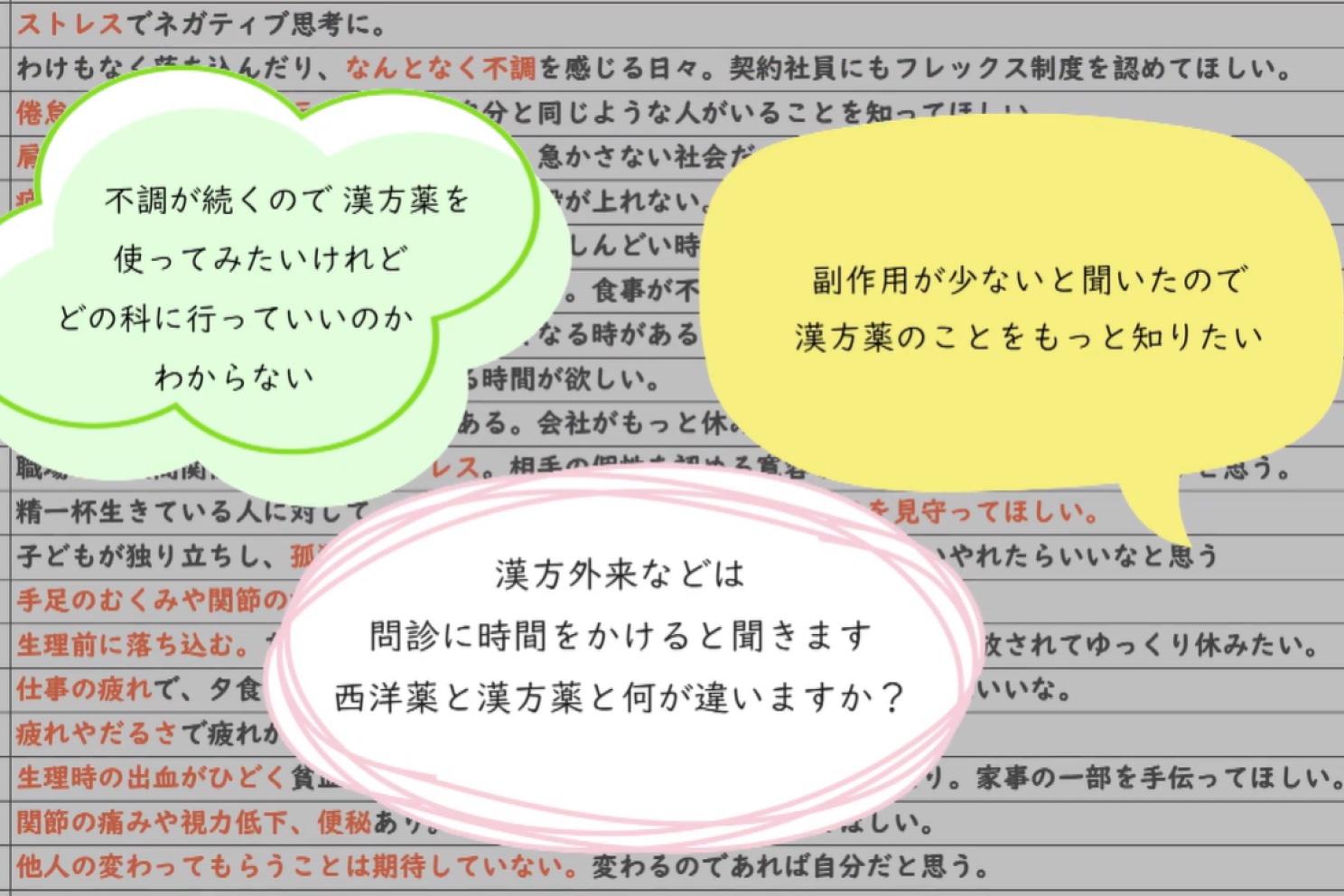

<テーマⅠ>「実際の声」から考える、女性が暮らしの中で感じる不調とは・・・

「生理痛でつらくても男性社員には話せない。話してもわかってもらえない。」

「生理でも仕事を休むわけにはいかない。気力だけで乗り越えてきた。」

「更年期障害でカーっと熱くなったり吐き気がしても、健康診断では異常なし。病院に行くことをためらってしまう。」

「生理前が一番しんどくて「今日仕事できるかな」と思う。症状は目に見えないから申告しないといけないが、それもできない。」

「ホットフラッシュで突然汗が大量に出てくる。着たい服も着られない。人生が辛い。」など

さまざまな女性特有の不調の実例が紹介される中、「職場は男性が多く、生理のことなど話せない」「女性同士でも症状に個人差があるのでわかってもらえない」など、だれにも相談できず、健康上の悩みを一人で抱え込んでいる人が非常に多いことがパネリストの皆さんから指摘されました。また医師である小宮さんは、健康の不調を捉えるには「バイオ(からだ)、サイコ(こころ)、ソーシャル(社会)の3つの視点が大切。健康診断でわかるのはバイオだけ。女性の場合、サイコとソーシャルの影響が非常に大きい」ということを話されました。

<テーマⅡ>女性特有の不調に、医療はどのように取り組めばいいか

女性ホルモンのエストロゲンは、思春期からぐっと上がり、性成熟期に安定して、更年期になると下がり始め、老年期には低下。男性ホルモンと比べると、ライフステージごとの変動が大きく、このことが女性の健康状態に大きな影響を与えています。そのため「性差に着目した医療」が社会に浸透して、必要な治療に女性がすぐアクセスできることが重要ということが話し合われました。

では性差を考えた医療とは具体的にどのようなものなのか。痛みやだるさなどのバイオの話だけではなく、サイコやソーシャルのことも含めて気軽に話すことができること。社会的な環境まで理解した上で、対処療法だけではなく、患者さんの心身状態を全体的に把握して改善方向にもっていく医療であること。その選択肢の1つとして漢方薬がある。経験値で使用方法が確立されてきた漢方薬も、症例や改善例などをデータ化することで、より多くの人たちが利用しやすくなるといったことが紹介されました。

<テーマⅢ>企業や社会は、女性の悩みにどう応えることができるか

生理休暇や不妊治療休暇などの制度を設けている会社もあるが、それを男性の上司に申告するのはかなり抵抗があります。構造的には、社内で女性管理職の割合をもっと増やしていくことも必要ですが、現在できることとしてはリモートワークのように「今日は家で仕事します」と、理由をいわなくても働き方を自由に変えることができる環境を整える。これだけでも女性の健康面での負担が軽くなることなどが話題に上りました。

<パネルディスカッション>健康あってこその自己実現

三宅 「健康の不調をめぐる女性の切実な声と、それに向き合おうとする医療の取り組み、職場環境などについて考えてきました。あらためて、女性一人ひとりの身体と心のために、今何が一番大切とお考えですか。」

康永 「欧米をはじめ日本でも女性の健康に対する注目が非常に高まってきています。しかし例えば今の健康診断は、中高年の男性に照準を合わせたメタボ検診です。検診項目の中に女性特有の健康問題を入れることで、職場の意識も変わっていくのではないでしょうか。」

小宮 「健康あってこその自己実現と思っています。そのためには我慢しないで、とにかく「つらい」ということを発信してほしい。我慢しないで医療機関に来てくださいというのが、私が皆さんへお伝えしたいメッセージです。」

浜田 「一人ひとりに合わせた医療、働き方という話がありました。一人ひとりに合わせたマネジメントというのは、すごく手間暇がかかると思われがちですが、実はその逆で、結果的にパフォーマンスが上がるのです。だれにも事情があるんだ、お互い様だと言う意識が、職場だけではなく社会全体に広がると、健康の問題を我慢しなくてすむ社会になると考えています。」

相澤 「性差を考えた医療が浸透したり、ビックデータを活用して一人ひとりに適した医療や薬の処方などを提供することができれば、女性だけではなく、男性も、あるいは高齢者や障害のある人も、自己実現ができる働き方・生き方ができるのではないかと思います。」