人間のカラダは、年齢に伴いホルモンの数値が変動していきます。

女性の場合、初潮や月のリズム、妊娠、出産、更年期とさまざまなタイミングでホルモンの変動が起こります。中でも、女性が経験する更年期には、“何かしらの不調”を感じやすくなります。

じつは、このような不調に対して、漢方薬は非常に相性がいいとされています。

今回は薬剤師である筆者が、更年期のメカニズムと漢方薬との相性がよい理由について解説します。

更年期障害が起こるのは閉経前後の10年

すべての女性は、月のホルモンの変動に加え、年齢の経過に伴う大きなホルモンの変動が起こります。とくに、閉経を迎える50歳前後には女性ホルモンの分泌が激減するので、それにカラダが対応できず心身ともに不調を感じることがあります。

「更年期」とは、閉経前後10年(45歳から55歳ころ)をさしますが、ちょうどこの時期は、仕事環境や家庭環境にも変化が起こりやすい時と考えられます。

したがって、大きなホルモンの変動に加え、環境の変化による自律神経の乱れも重なり、個人差はあるものの、多くの人が日常生活において支障をきたすほどの不調を感じやすいとされています。この不調を一般的に「更年期障害」と呼んでいます。

更年期障害の症状としては、のぼせや発汗、イライラ、肩こり、頭痛、疲労感、不眠、気分が沈む、動悸などが挙げられます。

更年期障害のメカニズム

女性ホルモンが更年期に減少することで、カラダにさまざまな不調が出るとされていますが、そのメカニズムについて解説します。

通常、女性ホルモンは、脳からの指令が卵巣に伝わり、卵巣からエストロゲンやプロゲステロンなどが分泌されます。そして、その分泌量が脳に伝わり、ホルモン分泌の指令を制御し調整する仕組みになっています。

しかし、更年期になると卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌が低下している状況になります。

そのため、脳から卵巣に対していくら指令が送られたとしても、卵巣からエストロゲンの分泌が満足にできなくなってしまうのです。

その結果、脳は卵巣に対して過剰に指令を出し続けることになり、ホルモンバランスと自律神経が乱されてしまって、さまざまな不調が引き起こされてしまうのです。

更年期障害にはなぜ漢方薬がおすすめなの?

冒頭でも述べたように、更年期障害のような不調に対して、漢方薬は非常に相性がよいとされています。

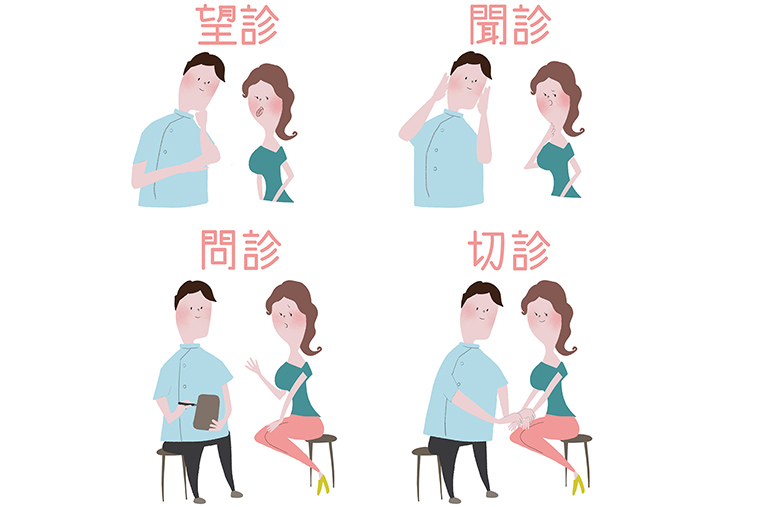

その理由のひとつに、漢方独自の診断方法である「四診」が役立つからとされています。

四診とは、カラダの状態を質問する「問診」、脈やお腹を触って確認する「切診」、呼吸や咳などの音やニオイを確認する「聞診」、姿勢や顔色、舌の状態を確認する「望診」という感覚的な診断方法です。そして、その結果から、その人にもっとも合った漢方薬を導きだします。

更年期のホルモン値の変化は検査で確認できますが、症状すべてを数値化することは難しく、感覚的に判断する部分も必要になります。そのため、四診を用いて導き出される漢方薬は、更年期に発症するさまざまな症状に対して、広く対処できると考えられているのです。

漢方ビューの「悩み別漢方:更年期障害」でも、詳しく解説していますので、処方される漢方薬など参考にしてみてください。

多くの女性が経験する更年期ですが、周囲にその不調を理解してもらうことは難しく、一人で抱え込むことが多いことも問題です。

専門家に相談することで、今の状態を客観的に理解することができます。どうしてもツライ症状が続くようであれば、一人で悩まずに漢方に詳しい医療機関などに相談してみてくださいね。

Apr 20 2021

薬剤師・大久保 愛

Keywords

- 四診

- 女性の健康

- 女性ホルモン

- 更年期障害