「漢方薬」というと、味が苦手で飲みにくいと思っている方が多いと思います。

“良薬口に苦し”という言葉もあるように、じつは漢方薬の味と効能には深い関係があります。

例えば、胃炎の時や便秘の時などに漢方薬を飲んだことのある人は、漢方薬のイメージが“苦い”となっているのではないでしょうか。これは、炎症などの熱を冷ましたり排泄を促したりする効能を持つ漢方薬の中には、“苦い”という特徴を持つものが含まれているからです。

今回は、薬剤師である筆者が、味覚という観点から漢方薬を解説します。

“苦味”のある漢方薬の特徴

“甘味”のある漢方薬の特徴

甘味のある生薬には、生薬同士の相性を整える働きがあります。 代表的な生薬として「甘草(かんぞう)」がありますが、多くの漢方薬の原料となっているのはそのためです。 その他にも、甘味のある生薬には、カラダに必要なものを補う“滋養”の作用があります。 例えば、「人参(にんじん)」、「山薬(さんやく)」、「黄耆(おうぎ)」、「麦門冬(ばくもんどう)」などがあります。

“辛味”のある漢方薬の特徴

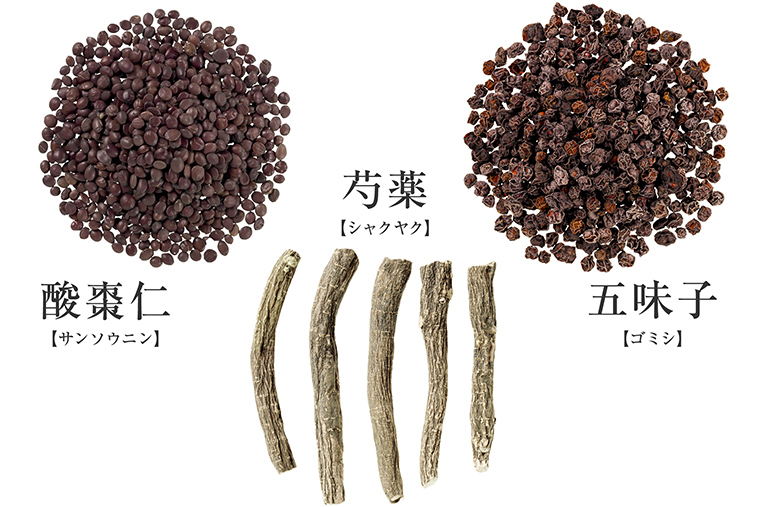

“酸味”のある漢方薬の特徴

酸味のある生薬には、汗や鼻水、下痢などの排泄を抑える働きがあるとされています。 例えば、酸味のある「五味子(ごみし)」を含む漢方薬には、「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」や「清肺湯(せいはいとう)」が挙げられます。 また、酸味には緊張を和らげる働きもあります。代表的なものに、「酸棗仁(さんそうにん)」がありますが、特徴として緊張を和らげ不眠の改善を促すとされています。 その他、筋肉のひきつれの改善に効果のある「芍薬(しゃくやく)」も酸味を持つ生薬のひとつです。

いかがでしたか?

漢方薬の効果・効能を“味覚”の観点から見てみるのも興味深いですよね。

自身に合った薬であれば、苦い・まずいなどと躊躇せず、今回解説した味にも気をつけて試してみてくださいね。

Jan 18 2019

薬剤師・大久保 愛

Keywords

- 漢方医

- 生薬