2020.04.01

養生のすすめ

トレーニング

筋肉をつけて冷えにくい体を! 冷え症におすすめの筋トレ5選

暖かい日でも、おなかや太ももを触るとひんやり・・・ぷよぷよの脂肪は、冷えをまねきます。トレーニングなどで脂肪を燃焼させるとともに、筋肉をつけて熱の産生量を増やし、冷えにくい体をつくりましょう。

筋肉が少なく脂肪が多いと冷えを招く

体が冷えると血流が悪くなり、代謝が落ちてしまいます。そして自律神経やホルモンのバランスが乱れると、さらに体が冷えてしまうという悪循環に陥るだけでなく、不眠や便秘、生理不順などさまざまな不調があらわれるのです。

筋肉を動かすときにはエネルギーが必要ですがそのエネルギーを産生する際に熱が発生します。体熱の多くが筋肉によって作り出されるため、筋肉が増えると体が冷えにくくなります。更に筋肉は収縮することによって血液を循環させるポンプの役割をはたしているので、筋肉が増えると血流が良くなります。一方で脂肪は一度冷えると温まりにくい性質を持っていので、男性に比べて筋肉が少なく、脂肪がつきやすい女性は冷え症になりやすいといわています。

そこで今回は簡単に取り組めるトレーニングをご紹介させていただきます。適度な運動をしてストレスを解消すると、自律神経の不調の改善にもつながります。

トレーニングで筋肉を増やし、代謝をアップさせて、体温を上げていきましょう。

腹筋を鍛える

空中自転車こぎ

仰向けに寝て背中をしっかり床につけ、手は頭の後ろで組み、自転車をこぐように10~20回足を動かしましょう。慣れてきたら、回数を増やしたり、頭を少し上げてひざを見ながら行ったり、強度を上げてみましょう。

足文字

仰向けに寝て手のひらで床を支え、足を閉じた状態で上に上げます。足先で自分の名前などをゆっくり大きく書きましょう。

背筋を鍛える

手足交互上げ

両手両ひざを肩幅くらいにつき、四つんばいの姿勢になります。次に、左足と右腕を床と並行にまっすぐ伸ばし、ゆっくり戻しましょう。この動作を左右交互に10~20回繰り返します。

足の筋力を鍛える

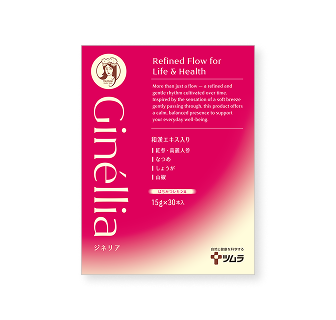

スクワット

両足を肩幅くらいに開いて、つま先はひざと同じ向きにして立ちます。手は胸の前でまっすぐ伸ばし、いすに座るようにしゃがみましょう。ひざの角度が45度くらいになるように曲げて、少しの間キープし、ゆっくり元に戻しましょう。この動作を10~20回繰り返します。慣れてきたら強度を上げて、床と太ももが平行になるくらいの深さまでしゃがみましょう。

おしりの筋力を鍛える

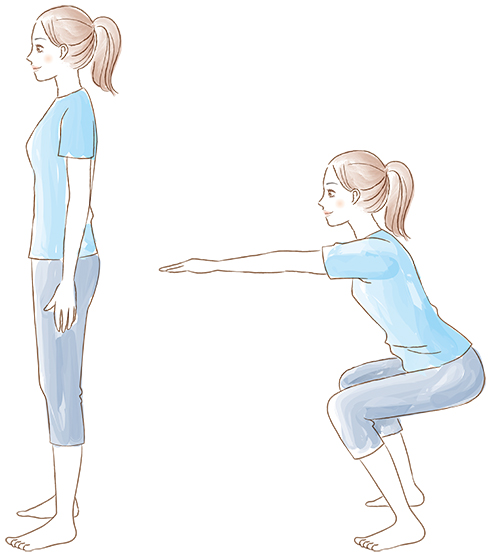

ワンレッグヒップリフト

仰向けに寝て、足は腰幅くらいに広げてひざを立て、片足を45度の高さまで上げます。その姿勢でゆっくりとおしりを持ち上げ、鎖骨からひざまでが一直線になったら、少しの間キープし、ゆっくりと元に戻します。この動作を10回くらい繰り返し、上に上げる足を入れ替えて行いましょう。

筋肉を育てる食事Q&A

筋肉を育てるためにトレーニングに加えて大切なのが食習慣です。毎日の食生活で摂取するよう心がけたい食材と目安量をご紹介します。また、筋肉量が多くぽかぽかで太りにくい体づくりと、体重を減らすことが目的のダイエットは異なるもの。筋肉を育てるための食習慣について、Q&A方式でご紹介します。

Q1.たんぱく質が筋肉のもとになるというけれど、何をどれくらい摂ったらいいの?

A1.日本人の食事摂取基準(※1)によると、18~49歳の1日に必要なたんぱく質は摂取エネルギーの13~20%が理想で、推奨量は、18~64歳の男性が1日65g、65歳以上の男性が60g、18歳以上の女性が1日50gとされています。

たんぱく質を多く含み身近な食品の例をあげて、表にまとめました。どの食品からどれくらい摂取できるか参考にしてみてください。

たんぱく質を多く含む身近な食品の例(※2を参考に作成)

| 食品名 | 可食部(※3)100g当たりのたんぱく質 |

|---|---|

| 鶏ササミ | 23.9g |

| 豚ロース | 22.7g |

| 牛モモ肉 | 19.3g |

| 牛乳 | 3.3g |

| 納豆 | 16.6g |

| 木綿豆腐 | 7.0g |

| 卵 | 12.3g |

たんぱく質が不足すると筋肉量が低下しやすくなります。また、たんぱく質は体をつくる構成要素であるだけでなく、酵素やホルモンなど体の機能を調節する大切な役割を果たしているため、不足すると免疫力が低下して抵抗力が弱くなるおそれがあります(※3)。たんぱく質が不足しないよう心がけましょう。

※1.日本人の食事摂取基準(2020年版)厚生労働省

※2.健康長寿ネット 三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量

※3.可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(頭部、内臓、骨、ひれ、皮や根、芯など)を除いたもの。

Q2.たんぱく質の摂取以外に、食事などで筋肉のために気を付けたいことを教えてください。

A2.水分不足は筋肉にも血流にも悪影響を及ぼします。トレーニング中はもちろん、日頃からこまめに水分を摂り、血流を良くして代謝を促しましょう。

Q3.野菜中心の食事が多く、ごはんなどの炭水化物は控えているのに、体が変わりません!

A3.野菜に含まれるビタミンやミネラルは、たんぱく質や炭水化物なども摂取することで十分に力を発揮します。筋肉をつくるたんぱく質や、エネルギー源となる炭水化物が不足すると、代謝が悪くなり、活力も失われてしまいます。運動量に合わせてバランスよく適度に摂取しましょう。