2024.12.11

漢方ブログ

【家庭の漢方医学Vol.1】「疲れやすい」「だるい」ときの漢方薬の選び方と対処法

目次

■「疲れやすい」「だるい」といった症状は、心身の異変を知らせるサインです。

■ 疲れ、だるさの漢方的な捉え方

■ 疲れ、だるさにおすすめの漢方薬:気を補う「補中益気湯」、気血を補う「人参養栄湯」

■ 疲れ、だるさに対する養生法:回復・予防に役立つ漢方医学の知恵

「疲れやすい」「だるい」といった症状は、心身の異変を知らせるサインです。

「疲れやすい」「だるい」といった、心身の異変を知らせるサインを放っておくと、「朝起きられない」「日中に眠くなる」「集中力が低下する」「イライラする」などの症状により、仕事や勉強でミスをしたり、周りの人にあたってしまったりと、日常生活にも影響を及ぼします。

病気ではないのに「疲れ」「だるさ」を感じるときは、早めの対処が重要です。

漢方医学では、このように、病気にはなっていないけれども、心身のバランスが崩れて何らかの症状があらわれた状態を「未病(みびょう)」といいます。「未病」とは、病気とも健康ともいえないグレーゾーンの状態で、放っておくと病気へと進行してしまいます。

漢方薬は、長い歴史のなかで「病気」の治療はもちろん、病気になる手前の「未病」の症状にも用いられてきました。

疲れ、だるさには、身体的なものと精神的なものがありますが、漢方薬は「体力が落ちた=身体面」と「気力が落ちた=精神面」の両方に働きかけます。漢方医学では心身一如(しんしんいちにょ)という考え方があり、「心と身体は1つのもの」と捉えて、心身が調和した健康な状態に導くことをめざします。

なお、疲労感が激しい場合や長期間つづく場合は、貧血、糖尿病、甲状腺疾患などの病気が隠れている可能性があります。早めに医師の診察を受けましょう。

疲れ、だるさの漢方的な捉え方

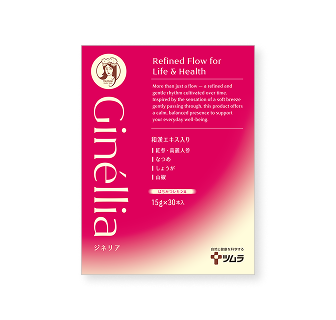

漢方医学では、疲れ、だるさといった症状は、生命エネルギーである「気」の不足から起こると考えます。

「気」が不足して生命エネルギーが足りていない状態を「気虚(ききょ)」といいます。「気虚」になると、疲れ、だるさをはじめとする、さまざまな症状があらわれます。

「気虚」は、「気」の生成を担う「脾胃」の働きが低下した状態

どのようにして「気虚」になるかというと、体内で「気」の生成を担っている「脾胃(ひい)」の働きが低下して、「気」が十分に作られなくなるからです。

「脾胃」というのは、漢方医学における五臓六腑の脾と胃のことです。働きとしては、消化・吸収も行いますが、飲食物から「気」を生成する役割を担っていると考えます。よって、「脾胃」は「気」を生産する重要なものとして位置づけられているのです。

「脾胃」が健全であれば十分な「気」が作られるので、身体のすみずみにまでエネルギーが行きわたるのですが、「脾胃」が弱ってしまうと十分な「気」が作られなくなり、身体のあちこちに不調が起こるというわけです。

「脾胃」の働きが低下する主な原因には、過労や不摂生、ストレス、大病、加齢などがあります。

「気虚」と「血虚」が合わさった「気血両虚」

疲れ、だるさのなかには、「気」の不足だけではなく、「血(けつ)」の不足も同時に起こることが少なくありません。「血」は血液を意味し、全身に栄養・滋養を与えたり、身体という目に見える物質を形づくる働きを担っています。

「血」が不足した状態を「血虚(けっきょ)」といいます。「血虚」とは、西洋医学の貧血を含んでいますが、より広い概念であり、栄養不足・滋養不足を意味しています。

「気」と「血」の両方が不足すると「気虚」と「血虚」の両方の症状があらわれます。この状態を「気血両虚(きけつりょうきょ)」といいます。

「気虚」と「血虚」の主な症状チェックリスト

チェックリストは、ご自分の症状を把握したり、あなたの症状に合った漢方薬をみつける際の目安になります。ご自身で判断するのが難しい場合は、ドラッグストア、薬局・薬店の薬剤師または登録販売者にご相談ください。

「気虚」の主な症状

□ 身体がだるい

□ 疲れやすい

□ 身体が重い

□ 気力が出ない

□ 食欲がわかない

□ 食事をとると眠くなる

□ 日中眠くなる

□ 胃下垂である

□ 風邪を引きやすい

□ 風邪がなかなか治らない

「血虚」の主な症状

□ 貧血ぎみである

□ 顔色が悪い

□ 肌が乾燥してカサカサする

□ 髪の毛が抜けやすい

□ 手足が冷える

□ 爪の色が悪くツヤがない

□ 爪が割れやすい

□ 目が疲れたり乾燥する

□ 足がつりやすい

□ 月経不順または月経量が少ない

※その他の「気・血・水」のセルフチェックをしたい方はこちらもご参照ください。

疲れ、だるさにおすすめの漢方薬:気を補う「補中益気湯」、気血を補う「人参養栄湯」

疲れ、だるさの治療の基本は、不足した「気」を補うことです。弱った「脾胃」の働きをよくする漢方薬を服用して、身体が必要とする「気」を十分に生成できるようにします。

疲れ、だるさに用いられる代表的な漢方薬には、「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」と「人参養栄湯(にんじんようえいとう)」があります。また、疲れよりも、胃腸が弱く胃炎などのトラブルを起こしやすい方や、食欲不振でお困りの方には、「六君子湯(りっくんしとう)」をお選びいただけます。

「気虚」(「気」の不足)

「気虚」が原因となる疲れ、だるさは、不足した「気」を補う「補気剤」が適しています。

主な症状:疲れやすい、身体がだるい、食欲がわかない、気力が出ない、風邪を引きやすいなど…

補気剤の代表処方

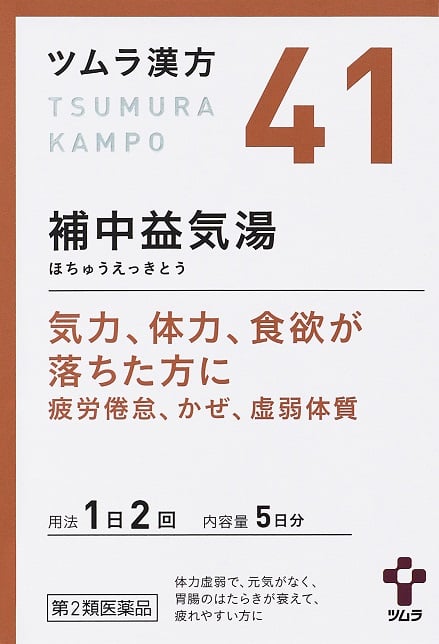

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

「補中益気湯」は、気力、体力、食欲が落ちた方の疲れ、だるさや食欲不振などを改善します。

「補中益気湯」という名称は、中(脾胃)を補い、気を益す薬という意味です。

中国金代に李東垣(りとうえん)が書いた『弁惑論(べんわくろん)』(1247年)に記されています。

「補中益気湯」をつくった李東垣自身、「脾胃」が弱かったといわれています。

人参(にんじん)と黄耆(おうぎ)という2つの生薬を骨格とし、全部で10種類の生薬が配合されています。

【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

脾胃の不調を改善する

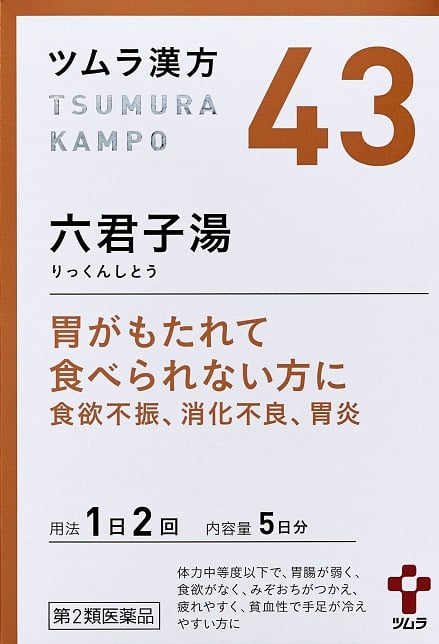

六君子湯(りっくんしとう)

「六君子湯」は、疲れやすさはあるけれども、胃腸が弱く、胃炎や食欲不振といった胃の症状が主体の場合に用いられます。

胃がもたれて食べられない方の食欲不振や消化不良を改善します。

補気剤のなかでも「脾胃」の不調を改善する漢方薬です。

中国明代に書かれた『万病回春(まんびょうかいしゅん)』(1587年)に記されています。

「六君子湯」という名称は、6つの生薬がメインを担っているという意味です。合計8種類の生薬が配合されています。

【効能・効果】

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症:胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

「気血両虚」(「気」と「血」の不足)

「気血両虚」が原因となる疲れ、だるさには、「気」と「血」の両方を補う「気血双補剤(きけつそうほざい)」が適しています。

主な症状:疲れやすい、身体がだるい、気力が出ない、食欲がわかない、貧血ぎみである、手足が冷えるなど…

気血双補剤の代表処方

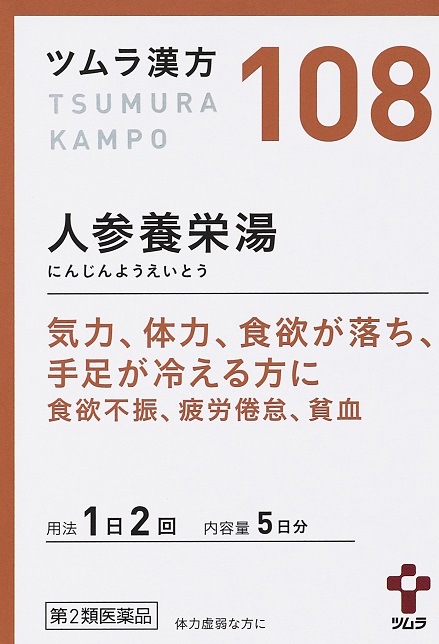

人参養栄湯(にんじんようえいとう)

「人参養栄湯」は、気力、体力、食欲が落ち、手足が冷える方の疲れ、だるさや食欲不振、貧血、手足の冷えなどを改善します。

中国宋代に国家の指示で編纂された『和剤局方(わざいきょくほう)』(1107-1110年)という医薬品集に収載された処方です。

人参(にんじん)と黄耆(おうぎ)という2つの生薬を骨格とし、全部で12種類の生薬が配合されています。

「人参養栄湯」という名称は、人参がメインを担って栄養状態を改善する薬という意味です。

「補中益気湯」との大きな違いは、「血」を補う補血作用があることです。

例えば、ダイエットや偏食などで食べ物から十分に栄養を摂取できていない場合や、生理中にだるくてつらくなる方、貧血ぎみで、疲れを感じる方は、「気」と同時に「血」も補う「人参養栄湯」が適しています。

【効能・効果】

体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

疲れ、だるさに対する養生法:回復・予防に役立つ漢方医学の知恵

漢方医学の養生法では、弱った胃腸をいたわりながら、胃腸の働きを整えることが基本になります。「脾胃」(胃腸)の不調が改善すれば、十分な気が作られて、身体にエネルギーが行きわたり、疲れ、だるさの改善にもつながります。

食養生 ワンポイント・アドバイス

過労や不摂生、暴飲暴食など不適切な飲食は、「脾胃」を傷め、身体の他の部分の不調にもつながります。休息をとることを心がけ、食生活を見直して胃腸に負担がかからないようにしましょう。

- 食事中の水分摂取を控えて、よく噛んで食べることで胃腸の負担が軽減できます。

- 薬膳では、甘みのある食材が「脾胃」によいといわれています。例えば、お米、果物、蜂蜜、砂糖(黒糖や氷砂糖を含む)などです。

- 普段の食事で食べている食材にも「気」や「血」を補うとされているものがあります。「気」を補う食材には、お米、山芋、ジャガイモ、キャベツ、鶏肉、牛肉などがあります。「血」を補う食材には、ほうれん草、小松菜、にんじん、イカ、豚や鶏のレバーなどがあります。