2025.10.23

漢方ブログ

「漢方×腸活」で腸内環境を整えよう! 効果的な漢方もご紹介

近年、「腸活」という言葉が注目を集めていますが、漢方の視点からも、腸を健やかに保つことはとても大切だと考えられています。腸内環境は心身の健康に深く関わっており、漢方では「脾(ひ)」の働きや「気」の流れを整えることで腸内環境の改善を目指します。ここでは、腸内環境の乱れが引き起こす症状や腸活によって得られるメリット、漢方の知恵を取り入れた「腸活」のヒントをご紹介します。

腸活とは?

腸活とは、腸内細菌の集まりである「腸内フローラ」のバランスや腸の動きを整えることで、心身ともに健康になることを目指す取り組みです。具体的には、食事、運動、睡眠など、生活習慣全体を見直して、腸内環境の改善を図ることをいいます。腸は食べ物の消化・吸収だけでなく、免疫機能の約7割が集まる重要な臓器です。「第二の脳」とも呼ばれ、免疫や自律神経と深く関わっています。腸活に取り組むことは、全身の健康への第一歩といえるでしょう。

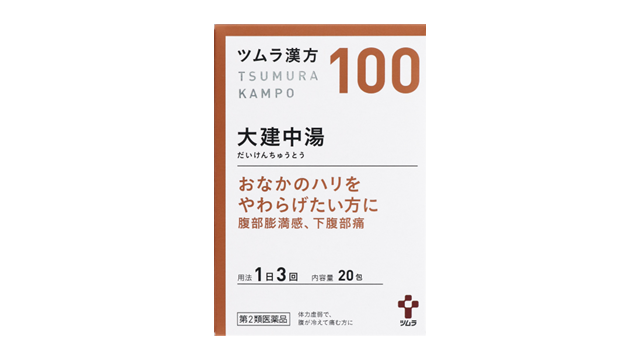

漢方では、消化吸収全般を担い、得られた栄養を全身に巡らせる役割を持つ「脾」の働きが、腸活と深く関わっていると考えられています。具体的には、胃・小腸・大腸・膵臓などの機能に加え、消化吸収された栄養を、人の生命活動に欠かせない3つの要素である「気」「血(けつ)」「水(すい)」へと変換し、全身へ届けるまでがその役割です。これらが体内をバランスよく巡ることで生命活動が維持され、免疫力や精神面にも良い影響を与えるとされます。

「気」とは

体を動かす源となる生命エネルギー。

「血」とは

全身を巡ってさまざまな組織に栄養や熱を与える要素。主に血液を指す。

「水」とは

水分代謝や免疫システムに関わる要素。

腸内環境が乱れるとどうなる?

漢方では、腸内環境の乱れが心身に大きな影響を与えると捉えられています。腸が不健康になると、まず「気」の不足(気虚)を招き、腹部の症状だけでなく、心の不調につながります。やる気が出ない、気持ちが沈むといった症状が現れやすくなるのです。逆に、ストレスや疲労で「気」のエネルギーが足りなくなると、食欲不振や下痢といった胃腸の症状として現れることも少なくありません。

また、腸は栄養吸収にも深く関わっています。腸の働きが悪いと、食べたものから栄養を十分に吸収できず、「血」の不足や巡りの悪化を招きます。その結果、肌荒れや貧血、冷え症といった症状につながることがあります。さらに、水分の吸収や排出がスムーズにいかなくなり、むくみや冷え、下痢などの原因にもなります。

腸内環境の乱れによる主な不調

腸内フローラのバランスや腸の動きが乱れると、心身にさまざまな不調が現れます。

<代表的な不調の例>

・便秘・下痢

・ガスだまり

・肌荒れ・ニキビ

・免疫力の低下

・疲れやすさ

・気分の落ち込み・イライラ

腸活で得られるうれしいメリット

ここでは腸活によって得られる主なうれしいメリットをご紹介します。

おなかの調子が整う

腸内細菌のバランスが整うと、腸の動きがスムーズになり、下痢や便秘などの便通トラブルが改善します。おなかのハリや不快感もやわらいで、内側から軽やかさを感じられるようになり、毎日の快適な生活につながります。

健やかな肌を保ちやすくなる

腸内環境が乱れると、体から老廃物をうまく排泄できなくなり、肌のターンオーバーも乱れやすくなります。その結果、肌のバリア機能が弱まり、ニキビや肌荒れなどのトラブルが起こりやすくなってしまいます。腸内環境を整えて老廃物の排泄がスムーズになると、ターンオーバーも整い、健やかな肌を保つことにつながります。漢方でも「脾」の働きが肌の健やかさに関係するとされています。

健康な体づくりにつながる

腸には免疫細胞の約7割が集中しているとされています。腸内環境を整えることで免疫が本来の力を発揮しやすくなり、体調を維持しやすくなります。冷え対策も並行して行うことで、より高い健康効果が期待できます。

気持ちが安定しやすくなる

漢方では「脾」は精神面にも関わるとされ、その働きが弱まると気分が落ち込みやすくなります。腸活によって腸内環境を整えることで、「気」の巡りも良くなり、精神的な安定感が得られます。ストレスへの耐性も高まって、日々を前向きな気持ちで過ごせるしょう。

漢方で考える腸活のポイント

ここでは、漢方の考え方から腸活のポイントを3つご紹介いたします。

腸を温める

漢方では、腸が冷えると「脾」の働きが低下しやすいと考えられています。日常的に温かい食事を意識し、体の内側から腸を温めることが大切です。冷たい飲食物を控え、根菜や温かいスープなどを取り入れると、腸の働きをサポートしやすくなります。

気の流れを整える

「気」の流れを整えることは、腸の動きを整え、腸内環境の改善につながります。滞った気を巡らせるためには、ストレスを軽減し、リラックスできる時間を確保することが重要です。深呼吸や軽い運動など、無理なく続けられる習慣を日々の生活に取り入れましょう。

漢方薬を活用する

漢方的に捉えると、「脾」と「気」のバランスを整えることが腸活の基本となります。生活習慣の改善と合わせて漢方薬を取り入れることで、腸内環境をより整えやすくなります。

腸活に効果が期待できる漢方薬「大建中湯(だいけんちゅうとう)」

大建中湯とは

大建中湯は、乾姜・山椒・人参・膠飴などの生薬が配合された漢方薬です。腸を内側から温めて「脾」の働きを助けることで、「気」の巡りを整え、腸内環境の改善をサポートします。特におなかが冷えて腸の動きが鈍くなっている状態を改善する効果が期待され、便秘やガスだまりに伴うおなかのハリや下腹部の痛みに幅広く対応できます。

大建中湯ならではの腸活効果

腸の“ぜん動運動”を正常化

腸がしっかり「動く」ようになることで、たまったガスや便を自然に押し出します。「腸」本来のリズムを取り戻すことで、おなかのハリや不快感をやわらげます。

腸を温めてスムーズな動きをサポート

腸に存在する温度を感じるセンサーに働きかけ、内側からじんわりと温めます。これにより血流が促進され、腸の動きが活発になることで、正常なリズムを取り戻します。

腸内環境を整え、快適なおなかへ

「動かす」と「温める」の働きが合わさることで、おなか全体の機能が整いやすくなります。腸内細菌のバランスも整うため、根本から腸の不調を改善し、快適なおなかへと導きます。

大建中湯が向いている人

・ガスだまりや長引くおなかのハリに悩んでいる方

・これまでの対策で満足できなかった方

・おなかを手で触ると冷たいと感じる方

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感

◆大建中湯のブランドサイトはこちら

◆大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら

漢方の効果をより高めるための生活習慣

漢方薬の効果を最大限に引き出し、腸内環境を整えるためには、日々の生活習慣を整えることが欠かせません。食事だけでなく、運動や睡眠も重要です。

バランスの取れた食生活を心がける

腸内環境を整えるためには、バランスの良い食生活が基本です。発酵食品や食物繊維を多く含む食品を摂取することで、腸内環境を整えることができます。また、腸内環境を整えるうえで、「脾」を冷やさないように注意することが重要です。冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎないよう注意しましょう。

発酵食品…ヨーグルト、納豆、味噌、漬物など

食物繊維を多く含む食品…豆類、きのこ類、いも類、ごぼう、アボカドなど

適度な運動を習慣化する

適度な運動は、「気」の巡りを整え「脾」の働きを助けます。ウォーキングやストレッチなどの軽めの運動がおすすめです。腸の動きを活発にし、便秘改善にもつながります。

ストレスを上手に発散する

ストレスは「気」の巡りを滞らせ、腸の機能低下を招く要因です。「脾」の働きにも影響を与えます。深呼吸や瞑想、入浴など、自分に合った方法でリラックスできる時間を確保し、ストレスを溜めない工夫をしましょう。

睡眠をしっかりとる

睡眠時間をしっかりとることは、腸内環境を整えるうえで重要です。睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、「脾」の働きを弱める原因となります。就寝時間と起床時間を一定に保ち、睡眠時間をしっかり確保しましょう。

漢方の力を味方につけて腸活を始めよう。

漢方では「脾」や「気」のバランスを整えることが腸活の基本とされています。腸は元気の源であり、腸内環境を整えることが全身の健康につながります。大建中湯などの漢方薬を上手に取り入れつつ、日常生活でできることから少しずつ腸活を始めてみましょう。