2025.10.15

漢方ブログ

最近、疲れやすい......それって更年期のサインかも?不調の原因と対処法を解説

最近、以前より疲れやすいと感じることはありませんか。つい年齢のせいにしてしまいがちですが、実は更年期による心身の変化が関わっていることもあります。ここでは、更年期に起こりやすい不調の背景と、毎日の生活で実践できる対処法について解説します。

こんな症状はありませんか?

・最近やたらと疲れを感じる

・寝ても疲れが取れない

・朝からなんとなくだるい

・仕事に集中できない

・日中の強い眠気

こうした症状は単なる疲れではなく、更年期による体の変化が関係しているかもしれません。女性の更年期は一般的に45~55歳頃に訪れることが多く、この時期は体調や気分が不安定になりやすくなります。疲労感が慢性的に続くと、気持ちの落ち込みや意欲の低下にもつながるため、放置せずに早めのケアを意識することが大切です。

更年期とは?

更年期とは、閉経の前後10年間、一般的に45〜55歳頃を指します。女性はこの時期、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少し、心身のバランスが崩れやすくなります。こうした変化により、ほてりや発汗、不眠、気分の落ち込みといった不調が現れることが少なくありません。

症状が軽度な場合は生活習慣の工夫で緩和できることもありますが、症状が強く出たり複数の不調が重なったりする場合には「更年期障害」と呼ばれ、医療的な治療や薬の使用が必要になることもあります。

更年期は思春期と同じ自然な体の変化とはいえ、症状や程度には個人差が大きいため、無理をせず、自分に合った対策をとることが重要です。

更年期に起こりやすい症状

更年期には、エストロゲンの分泌が急激に減少することで、自律神経の働きに影響が及び、心身にさまざまな不調が現れます。代表的な症状には、ほてり・発汗・動悸・不眠・気分の落ち込み・イライラなどがあります。こうした症状は一見バラバラに見えますが、いずれもホルモンと自律神経の乱れに深く関係しています。

また、疲れやすさや倦怠感、肩こり、頭痛、めまいなど、日常生活に支障をきたす症状も少なくありません。下半身や手足は冷えているのに顔だけがほてる「冷えのぼせ」も更年期特有の症状の1つです。

こうした変化は「年齢のせい」「一時的な不調」と見過ごされやすいのですが、放置すると症状が長引いたり、心身への負担が積み重なったりすることもあります。日頃から自分の体のサインに耳を傾け、早めにケアしていくことが、この時期を穏やかに過ごすためのカギになります。

更年期に疲れやすくなるのはなぜ?

更年期にエストロゲンの分泌が急激に減少すると、脳の司令塔である視床下部にも影響を及ぼします。視床下部は、自律神経の働きをコントロールし、体温調整や血流、内臓の働きなど生命維持に欠かせない機能を担っています。そのため、ホルモンバランスの乱れに伴って自律神経が不安定になると、心身のリズムが崩れやすくなり、慢性的な疲れやだるさが現れやすくなるのです。

さらに、自律神経の不調は睡眠の質にも影響します。眠りが浅くなったり、途中で目が覚めやすくなったりすると、夜に十分休んだつもりでも疲労感が取れず、日中の集中力や気力の低下につながります。また、血流や代謝の低下によって体が冷えやすくなり、筋肉のこわばりや肩こり、頭痛といった不調を感じやすくなるのも、更年期の疲れを助長する要因の1つです。

漢方の視点から見た更年期

漢方では、人の体は「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の3つの要素で成り立ち、これらがバランスよくめぐることで、心身が健やかに保たれると考えられています。

「気」…体を動かすエネルギー。不足すると、疲れやすさや気力の低下につながります。

「血」…全身をめぐり、細胞に栄養を届ける働きがあります。

「水」…血液以外の体内の水分全体を指し、全身をすみずみまで潤わせます。

更年期になると、加齢に伴うホルモンバランスの乱れなどによって、これらの3要素が不足したり、めぐりが滞ったりします。その結果、「気」が不足すれば疲れやすさや意欲の低下、「血」が不足すれば不眠や冷え、「水」のめぐりが悪ければむくみやめまいなどの不調が現れるのです。漢方では、こうした「気・血・水」の乱れを整えることで、不調の根本に働きかけていきます。

更年期の疲れやすさを乗り切るには?今日からできるセルフケア

毎日の生活習慣を工夫することで更年期の症状を和らげ、心身の回復力を高めることができます。ここでは、今日から取り入れられるセルフケアの方法をご紹介します。

睡眠の質を高める

睡眠不足や質の悪い眠りは、日中の疲労感を強めるだけでなく、気力や集中力の低下にもつながります。就寝前にスマートフォンやテレビを見ると交感神経を刺激し、眠りが浅くなる原因になるので、控えるようにしましょう。ぬるめのお湯にゆっくりつかると副交感神経が優位になり、自然な入眠を促してくれます。漢方では、睡眠は「気」と「血」を補う大切な時間とされ、良質な睡眠を確保することが慢性的な疲労改善に役立つと考えられています。

バランスの取れた食事を意識する

日々の食事は、体のエネルギー源となる「気」や、全身に栄養や酸素を届ける「血」を補う重要な役割を果たします。更年期は消化機能も衰えやすいため、胃腸に負担をかけにくい和食中心の食事がおすすめです。豆類、緑黄色野菜、黒ごま、赤身の肉、雑穀などをバランスよく取り入れましょう。漢方では、胃腸の働きが弱ると食べ物から十分に栄養を取り込めず、「気」や「血」を生み出せなくなるとされています。まずは1日3食、温かい食事をとることから始めてみてください。

無理のない運動を習慣に

ウォーキングやヨガなど軽い運動を続けることで、血流やリンパの流れが改善され、体を動かすエネルギーである「気」のめぐりも整いやすくなります。運動といってもハードなものではなく、無理のない範囲で継続することが大切です。外に出て日光を浴びるだけでも気分が上向きます。散歩するくらいの感覚でウォーキングを始めて、無理のない範囲で少しずつ時間を延ばしていきましょう。

「休むこと」に罪悪感をもたない

真面目な人ほど「もっと頑張らなければ」と無理を重ねがちですが、疲れたときにしっかり休むことも立派なセルフケアです。疲れがたまった状態で無理をすると、体力やエネルギーがさらに消耗し、疲れやだるさが長引くおそれがあります。意識的に「何もしない時間」をつくることは、「気」の消耗を抑え、体力を回復させるために重要です。心身の疲れをリセットできれば、結果的にパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

年齢と共に感じやすくなる疲れやすさに漢方でアプローチ

年齢を重ねるにつれて「以前より疲れやすくなった」「なんとなくだるさが続く」と感じる方は少なくありません。とくに更年期にはホルモンバランスの変化により、「気」や「血」のめぐりが乱れやすく、体のエネルギーが不足した状態になりがちです。漢方薬は、体全体のバランスを整えることで、不調に向き合いながら回復をサポートします。

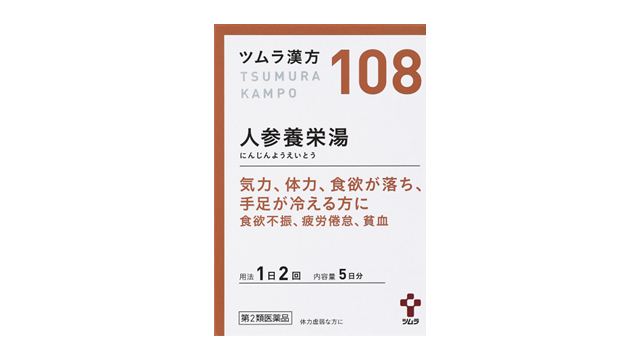

女性の疲れ・だるさに「人参養栄湯(にんじんようえいとう)」

人参養栄湯は、消耗した「気」と「血」の両方を補うことで、疲労・倦怠感にアプローチする漢方薬です。その名称には、人参が中心となって栄養状態を改善する薬という意味が込められています。人参と黄耆(おうぎ)を骨格とし、全部で12種類の生薬が配合されています。

人参養栄湯は、消化器の働きを高め、食べ物から必要な栄養をしっかり吸収できる環境を整えることで、疲れやだるさ、食欲不振などの症状を改善します。また、毎月生理がある女性に不足しがちな「血」を補い、めぐらせることで、手足の冷え症や貧血の症状にも適しており、女性の疲れにはぴったりの漢方薬です。

【効能・効果】

体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

◆人参養栄湯について詳しく知りたい方はこちら

◆人参養栄湯が買えるお店を知りたい方はこちら

まとめ|生活習慣の見直しと漢方で、更年期を穏やかに乗り越えよう

更年期は、心と体にさまざまな変化が訪れる時期です。年齢による疲れだと思っていた不調が、実は更年期のサインであることも少なくありません。疲れを感じたら放置せず、ちょっとした生活習慣の見直しやセルフケアによって、不調を和らげることができます。頑張りすぎず、漢方の力も上手に取り入れながら、この時期をより前向きに穏やかに過ごしていきましょう。