2025.02.19

漢方ブログ

【家庭の漢方医学Vol.2】おなかのハリ・便秘を感じるときの漢方薬の選び方と対処法

目次

■おなかのハリ・便秘でお困りの方へ その原因は「おなかの冷え」かもしれません。

■「おなかの冷え」をチェック!あなたのおなかは冷えている!?

■おなかが冷えている方のおなかのハリ・下腹部の痛みにおすすめの漢方薬:「大建中湯」

■便秘の原因とおすすめの漢方薬:「麻子仁丸」「潤腸湯」「防風通聖散」

■おなかのハリ・便秘・下腹部の痛みに対する養生法

おなかのハリ・便秘でお困りの方へ その原因は「おなかの冷え」かもしれません。

「おなかが張って苦しい…」「便秘がなかなか改善しない」そんな悩みを抱えていませんか?

食生活の乱れ、特に脂っこいものや甘いものの過剰摂取は、腸内環境を悪化させ、ガスを発生させやすくします。これが、おなかのハリ、便秘といった症状を引き起こす一因です。暴飲暴食は腸の働きを不安定にし、一時的に便意を催しやすくする一方、慢性的に腸の動きを鈍らせる原因になります。

一方、食生活に気をつけているのに、おなかのハリや便秘に悩まされている場合は、「おなかの冷え」が原因かもしれません。

我慢できないほどではないにしても、不快感としてそのままにしておくと、将来の病気のリスクになる可能性があります。症状に気づいたら早めに対処することが大切です。

なお、病気が原因の場合もあるため、激しい痛みや吐き気・嘔吐を伴う場合、症状が長期間続く場合は、早めに医師の診察を受けましょう。

*おなかのハリ:腹部膨満感(腹部に圧迫感を覚え、張ったり重く感じたりする症状)

「おなかの冷え」は腸の動きを低下させる原因

腸は食生活の乱れやストレスによる自律神経の乱れなどによって動きが悪くなります。また、あまり知られていませんが、実は「おなかの冷え」も腸の動きを悪くする原因の一つです。

おなかが冷えると消化吸収の働きが低下するうえ、大腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が鈍り、便やガスが腸内にたまりやすくなります。これが、おなかのハリや便秘、下腹部の痛みといった症状につながります。

おなかのハリや便秘の原因は、「おなかの冷え」にあるかもしれません。

また最近では、腸内をより良い状態にして保つ「腸活」が注目され、発酵食品や整腸薬などを積極的にとり、善玉菌がバランスよく存在する腸内環境をめざしている方が増えています。ただ、腸内の善玉菌が元気に生育できる温度は、36~37°C前後といわれています。「腸活」の効果を得るためにも、「おなかの冷え」を改善することが大切です。

「おなかの冷え」をチェック!あなたのおなかは冷えている!?

下腹部の辺りを手のひらで触って冷たいと感じたら、おなかが冷えているサインです。

漢方医学では、おなかのことを「裏(り)」といい、冷えている状態を「寒(かん)」といいます。「おなかの冷え」がある状態では、この2つの言葉を合わせて「裏寒(りかん)」と呼び、古来よりおなかを温める漢方薬が用いられてきました。

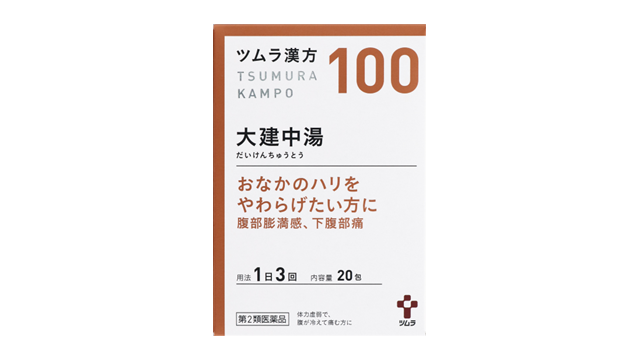

おなかが冷えている方のおなかのハリ・下腹部の痛みにおすすめの漢方薬:「大建中湯」

おなかが冷えている方のおなかのハリに

大建中湯(だいけんちゅうとう)

大建中湯は、おなかが冷えて張る方や、おなかが冷えて痛む方に用いられる漢方薬です。おなかを温めて血流を良くし、腸の働きを活発にして、おなかのハリや下腹部の痛みを改善します。

大建中湯という名称は、「中(おなか)を建てる」、つまり胃腸を整える・胃腸を丈夫にするという意味を表しています。

漢方の古典『金匱要略(きんきようりゃく)』(3世紀)に記載されている処方で、生姜を蒸して乾燥させた乾姜(カンキョウ)、人参(ニンジン)、山椒(サンショウ)、粉末飴である膠飴(コウイ)という4種類の生薬が配合されています。いずれも食品としても利用されている植物です。

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症: 下腹部痛、腹部膨満感

便秘の原因とおすすめの漢方薬:「麻子仁丸」「潤腸湯」「防風通聖散」

腸が健康で元気であれば、1日1~2回の排便があります。大腸は、波を打つようにリズミカルに動いて、腸の中の便を肛門に向けて送り出し、バナナ状の便がするっと出ます。

便秘は多くの場合、便を送り出すこの大腸の動きが悪くなる(蠕動運動が低下する)ことで起こります。腸の動きが悪くなる原因は、「おなかの冷え」以外にもいくつかあり、多くは食生活や運動不足などの生活習慣の乱れによって起こります。

また、大腸には便の水分を吸収する働きがあるため、便がスムーズに送り出されず大腸内に長時間とどまると、便の水分が大腸に吸収されて便が硬くなり、排泄するのが難しくなってしまいます。

このほか、便意を感じたときに排便せずに我慢することを繰り返しているうちに、便意を感じなくなって便秘になるケースもよくみられます。

便秘になると「便が出なくて苦しい」「残便感があってスッキリしない」「おなかが張る」「おならが出る」「おなかが痛い」といった不快な症状に悩まされます。また、にきびやふきでものなどのお肌のトラブルや、イライラなどの精神症状を引き起こすこともあります。

便秘の改善には、生活習慣の見直しが大切ですが、症状に合わせて漢方薬なども活用し、スッキリ快便をめざしましょう。

便秘とおなかのハリに

麻子仁丸(ましにんがん)

麻子仁丸は、便秘を改善する漢方薬です。また、便秘に伴うおなかのハリも改善します。

便の水分が減って硬くなったり、ウサギの糞のようにコロコロした便で、スッキリ出ない方に適しています。このタイプの便秘を、漢方医学の「気・血・水」という概念に照らし合わせると、身体を潤す「水」の不足により、腸内が乾燥して便秘になったと捉えることができます。

麻子仁丸は、腸を動かすとともに、「水」を補うことで便をやわらかくし、自然に近い排便を促します。

※漢方特有の概念である「気・血・水」の詳細はこちらをご参照ください。

【効能・効果】

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症: 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・ 食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

高齢者の便秘に

潤腸湯(じゅんちょうとう)

潤腸湯は、麻子仁丸と同様に便の水分が減って硬くなったり、ウサギの糞のようにコロコロした便で、スッキリ出ない方に適しています。

麻子仁丸との違いは、漢方医学の「気・血・水」の概念では、麻子仁丸が「水」の不足に用いられるのに対して、潤腸湯は「水」と「血」の両方の不足による便秘に用いられることです。「血」が不足すると、皮膚の乾燥、顔色が悪い、髪が抜ける、爪がもろいといった症状があらわれます。

潤腸湯は、「水」と「血」を補うことで腸を潤し、便をやわらかくし、自然に近い排便を促します。特に身体が乾燥しやすい高齢者の便秘に適しています。

※漢方特有の概念である「気・血・水」の詳細はこちらをご参照ください。

【効能・効果】

体力中等度またはやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状: 便秘

脂肪太りで便秘の方に

防風通聖散 (ぼうふうつうしょうさん)

防風通聖散は、食べ過ぎによる脂肪太りで、特におへその周りに皮下脂肪の多い方の便秘に適しています。代謝を高めて脂肪の分解や燃焼を促すことで、便秘、肥満症、むくみ、にきび・ふきでものなど、さまざまな症状を改善します。

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症 (副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

おなかのハリ・便秘・下腹部の痛みに対する養生法

おなかのハリや便秘を治すためには、生活習慣と食生活の改善が何よりも大切です。おなかが冷えやすい方は、冷え対策をしっかりと行って、腸の動きを低下させないようにしましょう。

「おなかの冷え」対策

・服装は薄着をせず、おなかが温まる工夫をしましょう。

・下腹部を締めつける衣類・下着は避けて、腹巻きなどで暖かくしましょう。

・飲食物は冷たいものを控えて、常温または温かいものをとりましょう。

・シャワーではなくお風呂につかって身体を温めましょう。

・姿勢にも気をつけて、胃腸を圧迫する姿勢を長時間続けないようにしましょう。

・適度な運動を習慣にしましょう。

おなかのハリ・便秘を改善する生活習慣

・ストレスや自律神経の乱れによっても、腸の動きが悪くなります。睡眠をしっかりとることや、ストレスをためない工夫も大切です。

・毎日同じ時間に排便する習慣をつけましょう。

食生活の工夫

・「おなかの冷え」が気になる方は、身体を温める食材を積極的にとりましょう。たとえば、生姜やねぎ、にんじん・れんこん・ごぼうなどの根菜類などを取り入れましょう。

・食事制限をしてカロリー不足になると、身体が温まらず冷えにつながります。栄養バランスの良い十分な量の食事を心がけましょう。

・納豆・味噌、ヨーグルトなどの発酵食品や乳酸菌飲料をとって腸内環境を整えましょう。

・野菜、海藻、果物に含まれる食物繊維は、腸の中で善玉菌のエサになったり、便の中で水分を保持し、便をやわらかく出しやすくします。