2025.08.06

漢方ブログ

おならがよく出る......体の内側から整える10の対策

おならは自然な生理現象ですが、回数が多いと気になってしまうものです。おならが頻繁に出る場合、食事や生活習慣、腸内環境の乱れなどが関係しているかもしれません。ここでは「おならがよく出る」という悩みにフォーカスし、今日からできる対策10選をご紹介します。食事・生活習慣の見直しと漢方の活用で、すっきり快適な毎日を目指しましょう。

おならが出すぎている? 普通はどのくらい?

おならは腸内にたまったガスを排出する自然な生理現象です。健康な人の場合、おならの回数は1日に10回前後といわれています。これはあくまでも平均であり、その人の健康状態や食生活などによって数回から数十回までの幅があります。ただし、回数が極端に多い、においが強い、おなかが張るなどの場合は注意が必要です。おならは腸内環境や体調を示すサインでもあります。頻度だけでなく、においや体調の変化にも目を向け、適切な対策をとることが大切です。

おならがよく出る原因とは

おならがよく出る原因として、食生活の乱れや腸内環境の悪化、ストレスなどが挙げられます。漢方の視点では、消化器系の働きをつかさどる「脾(ひ)」や、全身を巡るエネルギーである「気(き)」のバランスが乱れると、おなかにガスが滞りやすくなると考えます。たまったガスはおならとして体外へ排出されるため、回数も多くなるのです。おならが増える背景には、以下の生活習慣が関係しています。

早食いや空気の飲み込み

早食いや話しながらの食事は、空気を多く飲み込みやすく、腸にガスがたまりやすくなる原因となります。漢方では、このような食べ方のクセが「気」の巡りを滞らせる「気滞(きたい)」を招き、ガスの排出を妨げると考えます。

ガスを発生させやすい食べ物の摂りすぎ

炭酸飲料、豆類、キャベツ、りんごなどは、おなかにガスを発生させやすい食品です。食品が体に及ぼす影響は、その人の体質や腸内環境によって異なるため、自分に合う食材・合わない食材を見極めることが大切です。漢方では、こうした体質に合わない食材は「脾(ひ)」に負担をかけ、ガスの滞留につながると考えます。

腸内環境の乱れ

腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、ガスが発生しやすくなります。とくに悪玉菌が増えると、においの強いおならが出やすくなる傾向があります。これは、悪玉菌がタンパク質や脂質を分解する際に、有害物質を作り出すためです。漢方では、「脾」の働きが弱まると腸内環境が乱れ、ガスが発生しやすくなると考えます。

便秘によるガスだまり

排便が滞り、便が腸に長く滞留すると腸内環境が悪化するため、ガスがたまりやすくなります。便秘を解消することは、ガス対策に不可欠です。漢方では、「気」の巡りや腸の動きを支える「脾」の働きが弱くなることも、便秘やガスだまりの一因と捉えられています。

病気が隠れている可能性も

おならの回数が極端に多い、においが急に強くなった、おなかの張りや痛みが続く場合は何かの病気が、おならがよく出る原因となっている可能性もあります。気になる症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

【関連】おならに伴うおなかのハリが気になる方へ

実は、「腸の動き」が関係しているかもしれません。

まずは1分で今の状態をチェック!

おならがよく出るときの対策10選

ここでは、おならがよく出るときの具体的な対策を10個紹介します。できることから少しずつ始めてみましょう。

1. よく噛んでゆっくり食べる

早食いや飲み込み食いは、空気を多く取り込みやすく、おならが増える原因になります。消化を助け、「気」の巡りを整えるためにも、1口30回を目安によく噛み、ゆっくり食事を味わうことが大切です。

2. 腸内環境を整える食品を摂取する

ヨーグルトやキムチ、味噌などの発酵食品は、善玉菌を増やし、腸内環境を整える重要な働きがあります。毎日少量ずつ取り入れることで、おならのにおいや回数が軽減する効果が期待できるでしょう。

3. 食物繊維の種類を意識する

食物繊維は水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれ異なる働きをします。水溶性食物繊維には、便をやわらかくして排便をスムーズにする効果があります。その一方で、水に溶けにくい不溶性食物繊維を摂りすぎると便が固くなり、便通が悪くなることがあるため注意が必要です。両方の食物繊維をバランスよく摂ることが、「脾」の負担軽減にもつながります。

水溶性食物繊維を多く含む食品・・・海藻類、オクラ、こんにゃくなど

不溶性食物繊維を多く含む食品・・・ごぼう、ブロッコリー、豆類など

4. ガスを発生しやすい食材を控える

炭酸飲料のほか、豆類、キャベツ、ブロッコリー、りんごなどの食物繊維は、腸内細菌によってガスを発生させやすい食材です。食べすぎには注意し、自分の体調や体質に合わせて量を調整しましょう。

5. 温活メニューを取り入れる

体を温めることは腸の働きを助け、ガスの排出を促します。生姜入りのスープや根菜の煮物、味噌汁など、腸を温めるメニューを意識して取り入れましょう。腸を温めることで「気」の巡りも整いやすくなります。

6. 適度な運動を行う

ウォーキングやストレッチは、腸を刺激し、ガスの排出を促すのに効果的です。漢方的にも、毎日の軽い運動は「気」の巡りを整える上で重要な要素となります。デスクワーク中心の生活では運動不足になりやすいため、意識して体を動かす機会を増やしましょう。1日10分程度の運動でも、毎日続けることが大切です。

7. おなかのマッサージ

優しくおなかをマッサージすることで、腸の動きを刺激し、ガスの排出を助けることができます。へその周りを「の」の字を書くように、時計回りにゆっくりとさすってみましょう。

8. ストレスをためない

ストレスは腸の働きに影響し、ガスがたまりやすくなる原因になります。ゆっくり深呼吸する、軽い瞑想を行うなど、自分に合ったリラックス方法を見つけましょう。1日のストレスをリセットするために十分な睡眠をとることも心がけてください。

9. 姿勢を見直す

猫背や前かがみの姿勢は腸を圧迫し、ガスの排出を妨げます。食後はとくに姿勢を意識して、腸の動きを助けましょう。姿勢が整うことで自然に呼吸がしやすくなり、全身の「気」の巡りにもよい影響をもたらします。

10. 便意を我慢しない

便が腸に長く滞留すると腸内環境が悪化し、ガスが発生・蓄積する原因になります。便意を感じたら我慢せずトイレに行くようにしましょう。毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけ、自然な排出のリズムをつくることが大切です。

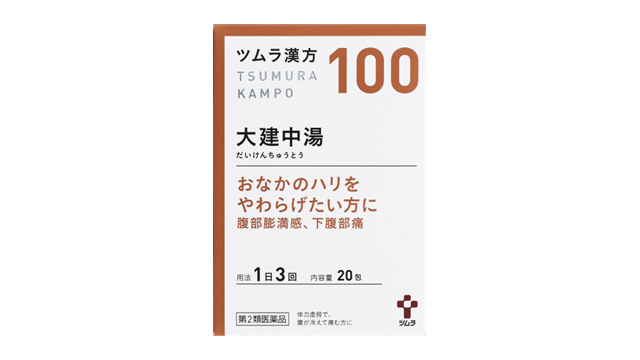

おならがよくでる方のおなかのハリには、漢方薬もおすすめ

「大建中湯(だいけんちゅうとう)」は、腸の動きを正常化させ、ガスや便などの排泄を促すことで、おなかのハリを改善する効果が期待できる漢方薬です。腸を動かすエネルギーである「気」を補うことで、腸の動きを整えます。また、冷たい飲食物や外気の寒さなどによって冷えた腸を内側から温めて、「気」の巡りをよくする働きもあります。冷えによって停滞した腸の動きをサポートできるのは、漢方薬ならではのアプローチといえるでしょう。

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感

◆大建中湯のブランドサイトはこちら

◆大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら

おならは体からのサイン。早めの対策を

おならがよく出るのは、腸の動きが悪くなり、腸内環境が乱れているサインかもしれません。早食いや食生活の乱れ、便秘によるガスだまりなどが影響している場合もあります。毎日の生活習慣を見直すことに加えて、漢方の考え方を取り入れることも有効な対策の1つです。体の内側から整えるケアで、すっきりとした毎日を目指しましょう。