2025.08.27

漢方ブログ

「ガスだまりでおなかが張って苦しい...」つらい不調の原因と対処法

「おなかにガスがたまって苦しい…」「おなかが張る…」そんな経験はありませんか? ガスによる不快感に悩まされている方は意外と多いものです。この記事では、ガスがたまる原因やそのメカニズムをひもときながら、ガス抜きに即効性のある対処法や、毎日の生活で取り入れられるセルフケアを紹介します。

おなかにガスがたまるのはなぜ?

おなかのガスは、口から飲み込んだ空気や、細菌による食べ物の分解で発生します。通常は呼吸やおならなどで自然に排出されますが、発生と排出のバランスが崩れると、腸内にガスがたまり、「張り」や「膨満感」などの不快感につながります。

漢方では、腸の働きは「脾(ひ)」と深く関わっていると考えます。「脾」は食べたものを消化・吸収し、体に必要なエネルギー「気」や血を生み出す役割があります。「脾」の機能が弱まると消化吸収力が落ち、腸の働きが低下してガスがたまりやすくなるとされます。「気」の巡りと腸の動きは密接に関係しているため、「脾」や「気」のバランスが乱れるとおなかのハリが起こりやすいのです。

おなかのガスの発生と排出のしくみ

おなかのガスは、主に3つのルートで発生します。1つは、食事中や会話中に無意識に飲み込まれる空気。2つ目は、胃で消化された食べ物が十二指腸に送られる際、胃酸が膵液(すいえき)で中和される過程で生じるガス。そして3つ目が、腸内細菌が食べ物を分解する過程で発生するガスです。

おなかのガスの多くは血液中に吸収され、呼気として体外へ排出されます。実際におならやげっぷとして出るのは、全体の10%未満にすぎません。しかし、ガスの発生と排出のバランスが崩れると、腸内にガスが滞り、「おなかのハリ」や「膨満感」などの不快な症状を引き起こすことがあります。

おなかのガスの成分とは?

おなかのガスの成分は、ほとんどが無臭の気体です。主に窒素・酸素・二酸化炭素・水素・メタンなどで構成されており、これらがガス全体の約99%を占めます。おなら独特のにおいは、アンモニア・硫化水素・インドール・スカトールなどの成分によるもので、これらは全体の1%というわずかな量ですが、強いにおいがあるため、不快に感じる原因となります。

ガスだまりにより、おなかが張る主な原因

おなかのハリや膨満感は、さまざまな生活習慣や体の状態が影響して引き起こされます。

腸内環境の乱れ

腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、悪玉菌が優勢になり、ガスが発生しやすくなります。その結果、便秘やおなかのハリといった不調が起こりやすくなります。ストレスや不規則な生活習慣も、腸内環境の乱れを招く要因となります。

早食い・空気の飲み込み

早食いや食事中の会話、ストローの使用などによって空気を無意識に飲み込んでしまうと、胃腸にガスがたまりやすくなります。

ガスを発生しやすい食材の摂りすぎ

豆類やイモ類、炭酸飲料などは腸内で発酵しやすく、ガスの発生を助長し、おなかのハリやガスだまりを感じる原因になることがあります。食べすぎには注意が必要です。

便秘によるガスの停滞

腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、悪玉菌が優勢になり、ガスが発生しやすい状態になります。これにより、おなかのハリや膨満感といった不調が生じやすくなります。便秘は腸の動きの低下や水分不足、食物繊維の不足などが影響して起こるため、生活習慣を見直すことが重要です。

おなかのハリを改善するには? すぐにできる対処法

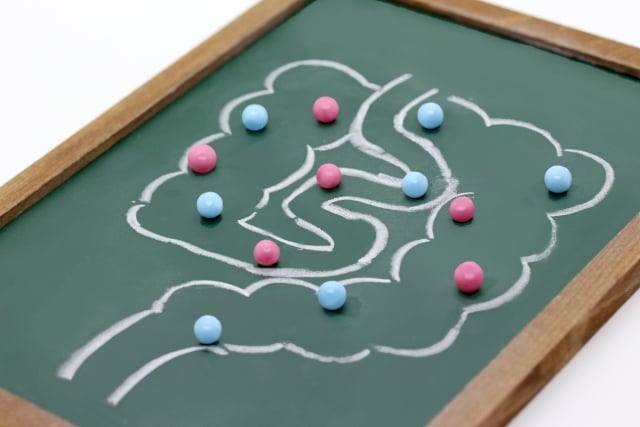

おなかをやさしくマッサージする

おへその真ん中から指2本分下にあるところに「気海(きかい)」と呼ばれる、「気」の流れを活発にするツボがあります。全身の「気」が集まるツボとされており、ツボを押すことで「気」の流れが整い、おなかのハリやガスによる不快感を和らげるのに役立つとされています。指の腹でやさしく円を描くようにマッサージするのがおすすめです。

ガス抜きポーズを試してみる

仰向けで膝を抱える姿勢は、「ガス抜きのポーズ」として知られ、腸にたまったガスを外に出しやすくします。深呼吸とともにゆっくり行うのがポイントです。リラックスしながら呼吸を整えることは、「気」の巡りを良くするのにも役立ちます。

おなかを温める

冷えによって腸の動きが悪くなり、ガスがたまりやすくなることがあります。そんな時には、カイロや湯たんぽなどでおなかを温めるのも効果的です。腸の血流が良くなり、ハリの軽減につながります。漢方的にも「脾」は冷えに弱く、内側から温めることが大切です。

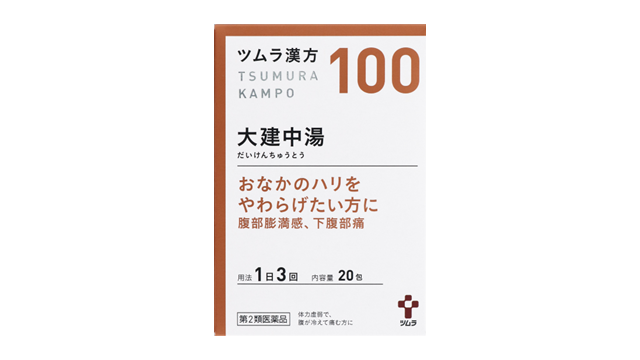

漢方薬という選択肢も!おなかのハリには大建中湯〈だいけんちゅうとう〉

マッサージなどを試しても中々おなかのハリが改善せず、つらい…という方には、漢方薬という選択肢もあります。

大建中湯は、消化吸収の機能を担う「脾」の働きをサポートし、停滞した腸の動きを正常化して、おなかのハリを改善する漢方薬です。腸がしっかり「動く」ようになることで、たまったガスや便の排泄を促し、症状を緩和。さらに、大建中湯に含まれる成分が、腸管の細胞にある温度感覚センサーにも作用し、内側からじんわりとおなかを温めて血流を促進。腸のリズムを整えることで、おなかのハリを改善します。

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感

大建中湯のブランドサイトはこちら

大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら

おなかにガスをためない生活習慣

おなかにガスをためないためには、生活習慣を見直すことが大切です。今回は、「脾」の機能を高め、「気」の流れを良くするという漢方的な観点から対処法をご紹介いたします。

よくかんでゆっくり食べる

「脾」の負担を減らすためには、よくかんでゆっくり食べるのが効果的です。よくかんでゆっくり食べることで食べ物の消化がスムーズになり、胃腸の負担を減らせます。早食いは空気を飲み込みやすく、ガス発生の原因にもなるので注意しましょう。

便秘になりにくい食生活を心がける

「脾」の働きを支え、腸の動きをスムーズに保つには、腸内環境を整えることが大切です。とくに、善玉菌を増やす発酵食品や、食物繊維を豊富に含む食材を意識して取り入れましょう。食物繊維には水溶性と不溶性の2種類がありますが、便が硬くなりがちな方は、水溶性食物繊維を積極的に摂取するのがおすすめです。水溶性食物繊維は、便をやわらかくし、排便をスムーズにする働きがあります。また、十分な水分補給も欠かせません。1日に1.5リットル以上を目安に、こまめに水分を摂るようにしましょう。

・善玉菌を増やす発酵食品の例:ヨーグルト、味噌、ぬか漬けなど

・水溶性食物繊維を豊富に含む食材の例:わかめ、りんご、キャベツ、納豆など

有酸素運動を日常的に行う

ガスだまりを防ぐには、週に3日ほど、30分程度の有酸素運動を習慣にするのがおすすめです。ウォーキングや軽いストレッチは腸を動かすエネルギーである「気」の巡りを整えることで、腸のぜん動運動を促し、ガスの排出をサポートします。

ストレスをためない

ストレスは、体のエネルギーである「気」の巡りを妨げる原因の1つです。腸の動きも「気」によってコントロールされているため、「気」が滞ると腸の機能が低下し、便秘やガスによるハリを引き起こすことがあります。胃腸の調子を整えるには、リラックスタイムを設けることが大切です。ゆっくり入浴をする、ストレッチするなど、自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常に取り入れてみましょう。

おなかを冷やさないようにする

おなかの冷えは「脾」の働きの低下につながりやすく、腸の動きを鈍らせる原因になります。冷たい飲み物や冷房の効いた室内、薄着などによって体を冷やさないよう注意しましょう。湯船につかって体の内側から温める習慣をつけることで、「気」の巡りをサポートし、腸の調子を整えることができます。

“出したい”を我慢しない

便意やガスを感じた時は、無理に我慢せず自然に排出することが、おなかのハリを防ぐポイントです。我慢することで腸内にガスが滞り、不快感が長引く原因になります。体からのサインには素直に応えることを意識しましょう。

毎日のケアに漢方を取り入れて、すっきりおなかを目指そう

ガスだまりによるおなかのハリなどの不調は、日々の生活習慣や食事の見直しで改善が期待できます。生活習慣や食生活を見直しても改善しない場合は、漢方の力を借りることも1つの手です。できることから無理なく始めて、すっきり快適なおなかを目指しましょう。