2025.10.08

漢方ブログ

おなかのガスによるハリや不調に|ガスだまり対策と漢方の活用法

「会議中、おなかが張って集中できない……」、「電車の中、またおならしたくなっちゃった……」それは腸にガスがたまっているサインかもしれません。おなかのガス抜きをするためには、どのような方法があるのでしょうか? ここでは、おなかにガスがたまる原因やガス抜きの方法、おすすめの漢方薬から日常生活でできる予防法まで、わかりやすく解説します。

おならがよく出る、おなかのハリはガスが原因?

おなかが張る、おならが頻繁に出るといった症状がある場合、腸内にガスがたまることが主な原因の1つです。医学的には「腹部膨満感」と呼ばれ、ガスが蓄積することでおなかが膨らみ、不快感や痛みがある状態をいいます。

おなかにガスがたまるのは、体内でのガスの「発生」と「排出」のバランスが崩れているサインともいえます。ガスは主に、口から飲み込んだ空気や、腸内細菌が食べ物を分解する際に発生します。通常、その多くは腸壁から血液に吸収され、肺を通じて呼気として排出されます。残りの一部はおならやゲップとして体外に出ますが、腸の動きが低下すると排出が滞り、おならが増える原因となるのです。

おなかにガスがたまる主な原因

おなかにガスがたまる原因として、食事、生活習慣などさまざまなものが考えられます。これらの要因が複合的に影響し、おなかのハリや不快感を引き起こすことがあります。

腸内環境の乱れ

腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、食べ物の発酵過程でガスが過剰に発生しやすくなります。特に悪玉菌が優位になると、においの強いガスが増える傾向があり、腹部の不快感を悪化させます。

消化機能の低下

食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレスなどで消化機能が低下すると、食べ物が十分に消化されず、腸内で発酵が進みガスが多く発生します。消化不良は腸の動きも鈍らせるため、ガスがたまりやすくなります。

便秘によるガスの滞留

便秘が続くと、便とともにガスも腸内に長く留まります。排出されないガスは腸内で発酵や腐敗が進み、膨満感やおならの増加を引き起こします。便秘を改善することがガスだまりの改善にもつながります。

空気を飲み込む癖

早食いや炭酸飲料の過剰摂取、ガムを噛む、ストローを使うなどの習慣は、無意識に空気を飲み込みやすくします。飲み込んだ空気は腸に運ばれ、ガスの量を増やす一因となります。

高たんぱく・高脂質の食生活

肉や揚げ物など消化に時間がかかる食事は、腸内での発酵を促進し、ガスの発生を増やします。さらに過度な脂質摂取は腸内環境を悪化させ、ガスだまりを招きやすくします。

漢方から考えるおなかにガスがたまる原因

漢方では、おなかにガスがたまる原因を「脾虚(ひきょ)」「気滞(きたい)」、「寒邪(かんじゃ)」といった概念で捉えます。

◆脾虚とは

「脾」は、食事を消化吸収し、得られた栄養から体を動かすエネルギー源である「気」を生み出し全身へ運ぶ、重要な働きがあります。「脾」の働きが弱まると十分な「気」を生み出せず、腸を動かす力が不足します。その結果、ガスが排出されにくくなり、おなかのハリや不快感を引き起こします。

◆気滞とは

ストレスや不規則な生活、冷えなどが原因で体のエネルギーである「気」の流れが滞っている状態です。この状態では、腸の動きも鈍くなり、ガスが腸内に長く留まります。

◆寒邪とは

冷たい飲み物や食べ物、外気の寒さなどによって、体を冷やす邪気が体内に入り込んだ状態を指します。冷えは「脾」の動きを鈍らせ、「気」や全身に栄養を運ぶ「血(けつ)」の巡りを妨げるため、腸の動きが鈍くなりおなかにガスがたまりやすくなります。元々冷え症の方はもちろん、自覚がなくても下腹部を手で触るとひんやりと冷たいという方は腸が冷えていることがおなかのハリの原因になっていることがあります。特に冬場 は、寒邪の影響を受けやすいため注意が必要です。

ガス抜きに今すぐできる対処法

おなかのハリがつらいときは、まずはたまったガスをスムーズに排出することが大切です。ここでは、即効性が期待できる対処法をいくつか紹介します。

腸をほぐすマッサージをする

おへその周囲を「の」の字を描くように、やさしくゆっくりマッサージします。腸が刺激されて動きが活発になり、ガスの排出を助けます。入浴後など体が温まっているタイミングに行うとより効果的です。

ガス抜きのポーズをとる

仰向けに寝て両膝を胸に引き寄せる「ガス抜きのポーズ」は、腸に適度な圧をかけ、ガスの移動と排出を促します。朝や就寝前などのリラックスタイムに行うのがおすすめです。

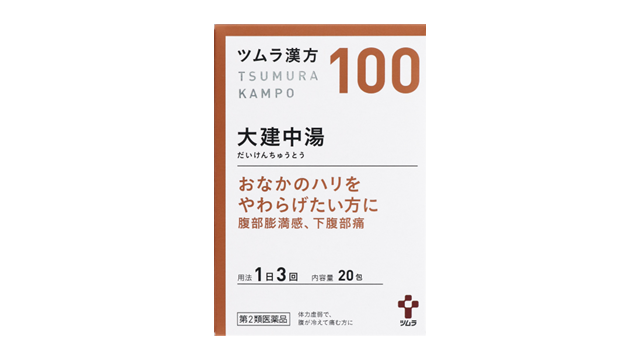

ガス抜きに効果的なツボを押す

東洋医学でいう「ツボ」は、「気」や「血」の流れを整えるポイントとされています。おへそから指3本分下にある「関元(かんげん)」や、手の甲の「合谷(ごうこく)」は、おなかのハリに効果的なツボです。深くゆっくり呼吸をしながら、心地よい強さで押しましょう。

漢方薬を活用する

おなかのハリが慢性的に続く場合は、体質に合った漢方薬を取り入れるのも選択肢の一つです。「大建中湯(だいけんちゅうとう)」は、血流を良くしておなかを温めることで「脾」の働きを整え、ガスの排出を助けることでおなかのハリを改善します。

ガスだまりによる症状に効果的な 漢方薬「大建中湯(だいけんちゅうとう)」

大建中湯とは

乾姜(かんきょう)・山椒(さんしょう)・人参(にんじん)・膠飴(こうい)の4種類の生薬で構成された漢方薬です。名前の「建中」には「中(おなか)を建(たてなおす)」という意味があり、弱った胃腸の働きを整えてくれる漢方薬です。腸を内側から温めて「脾」の働きを助け、「気」の巡りを良くすることで、ガスの滞留によるおなかのハリや腹痛などの症状を緩和します。

大建中湯がガスだまりによる症状に効果的な理由

大建中湯は、腸のぜん動運動を正常化し、たまったガスや便を自然に押し出しやすくします。また、腸内の温度を感じる受容体にアプローチして、内側からじんわり温めることで血流を促進します。これらの「動かす」「温める」のアプローチにより、腸のリズムを整え、ガスだまりによるおなかのハリや腹痛を改善してくれる漢方薬です。

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感

◆大建中湯のブランドサイトはこちら

◆大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら

おなかにガスがたまるのを防ぐ方法

ここからは、おなかにガスがたまるのを防ぐ予防法を「脾」の働きや「気」の巡りを整えるといった視点からご紹介していきます。

食事の内容を見直す

「脾」の働きを改善するには、毎日の食事を見直すことが大切です。食物繊維を含む野菜や海藻、発酵食品、温かい食事を積極的に取り入れましょう。腸内環境が整えば消化吸収機能が高まり、ガスだまりを防ぐことにつながります。

よく噛んでゆっくり食べる

早食いや丸のみは、無意識のうちに空気を飲み込みやすく、ガスだまりの原因になります。1口につき20〜30回を目安にしっかり噛み、時間をかけて食事を楽しみましょう。よく噛むことで消化が助けられ、「脾」への負担も軽減されます。

規則正しい生活を心がける

「脾」の働きを整えるためには、規則正しい生活を送ることが重要です。睡眠や食事の時間を一定に保つことで体内時計が整い、「脾」の働きも安定しやすくなります。朝・昼・晩の食事は、できるだけ毎日同じ時間帯にとるよう心がけましょう。

ストレスと上手に付き合う

過剰なストレスは「気滞」を招き、腸の動きを停滞させてガスの排出を妨げます。さらに、緊張や不安によって無意識に空気を飲み込んでしまうこともあり、おなかのガスを増やす原因となります。深呼吸や軽いストレッチ、趣味の時間を楽しむなど、自分なりのリフレッシュ方法を取り入れて、心身のバランスを整えましょう。

おなかを冷やさない工夫をする

「脾」は冷えに弱いとされており、体が冷えると腸の動きが鈍くなりガスがたまりやすくなります。冷たい飲食物を控え、腹巻きやカイロなどでおなかを温める習慣をつけましょう。特に冷え症の人は、季節を問わず体の中心部を温めることを意識してください。

おなかのガス抜きは漢方と生活の見直しがカギ

腸にガスがたまると、おなかのハリやおならの増加など、さまざまな不調を引き起こします。漢方薬と併せて日々の生活習慣を見直すことで、ガス抜きの効果がより期待できるでしょう。内側から整えて、すっきりと快適なおなかを目指しましょう。