2025.09.24

漢方ブログ

おなかのハリは便秘のサイン? 原因・タイプ・対処法を徹底ガイド

おなかがパンパンに張って苦しい…。その不快感、実は「便秘」が原因かもしれません。排便の回数が減る、便が硬くなるといった便秘の状態が続くと、腸にガスがたまり、腹部膨満感や痛みを引き起こすことがあります。この記事では、便秘によるおなかのハリのメカニズムやタイプ別の特徴、原因、対処法を漢方的な視点を交えながら詳しく解説します。

便秘とはどのような状態?

便秘とは、排便が数日間ない状態や、排便はあるものの残便感がありスッキリしない状態のことです。日本消化器病学会では、「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる硬便や兎糞状便(ウサギのフンのようにコロコロと丸くて硬い便)、排便回数の減少、排便時の強い怒責(いきみすぎてしまう状態のこと)、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感などが認められる状態」と定義されています。

排便の回数や便の硬さには個人差がありますが、「いつもと違う」「出しにくい」と感じることが続く場合、それは便秘のサインかもしれません。

なぜ便秘でおなかが張るのか

便秘になると腸に便が長くとどまり、腸内で発生したガスが排出されにくくなります。その結果、腸がガスで膨らみ、腹部膨満感や痛みを引き起こすのです。とくに大腸内での発酵が進むと、メタンや硫化水素といった刺激性の強いガスが発生しやすく、腸に刺激を与え、おなかのハリや痛みの原因となることがあります。また、腸の動きが鈍っていることや、ガスがたまりやすい体質であることも影響します。

漢方では、便秘によって腸に便が滞ると、食べたものを消化・吸収する「脾(ひ)」の働きが弱まり、体内を巡るエネルギー源である「気(き)」の巡りも滞ると考えられています。つまり、便秘は単なる排便の問題ではなく、体内バランスの乱れを知らせるサインともいえるのです。

便秘のタイプと原因

便秘には、原因や症状の違いによっていくつかのタイプがあり、それぞれに適した対処法も異なります。代表的なものとして「弛緩性便秘(しかんせいべんぴ)」「痙攣性便秘(けいれんせいべんぴ)」「直腸性便秘」の3つが挙げられます。自分の便秘がどのタイプにあたるのかを知ることが、改善への第一歩です。

弛緩性便秘

弛緩性便秘は、腸のぜん動運動が低下して便がスムーズに移動しなくなることで起こります。高齢者や運動不足の方に多く見られるタイプで、便が腸内に長くとどまることで、便から水分が過剰に吸収されて硬くなりやすくなります。漢方では「脾虚(ひきょ)」と呼ばれる状態で、脾の働きが弱っているサインともいえます。弛緩性便秘の改善には、食物繊維を多く含む食品の摂取、運動、マッサージなど、腸を刺激するような方法が効果的です。

痙攣性便秘

痙攣性便秘は、腸がけいれんするように過度に収縮してしまい、便がうまく移動できなくなるタイプの便秘です。ストレスや自律神経の乱れによる「気滞(気の巡りの滞り)」が関係していると考えられています。おなかの痛みを伴い、コロコロとしたウサギのフンのような便が出るのが特徴です。過緊張状態を和らげるために、リラックスする時間をもつことを意識し、「気」の流れを整えることが改善につながります。

直腸性便秘

直腸性便秘は、便がお尻の出口(直腸)に到達しても便意を感じにくく、排出がうまくいかないタイプの便秘です。直腸内に大量の便がたまって水分が吸収されるので、硬くなった便が蓋をした状態になっています。排便の我慢や不規則な生活習慣が原因になりやすく、若年層に多く見られるのが特徴です。決まった時間にトイレに行くなど、規則正しい排便習慣を身につけることが改善への第一歩となります。

便秘によるおなかのハリを改善するには

便秘が原因で起こるおなかのハリを和らげるには、毎日の生活習慣を見直すことが大切です。腸を内側から整えるために、次のようなケアを意識してみてください。

こまめな水分補給を心がける

水分不足は便を硬くし、排出しづらくする原因となります。1日1.5〜2リットルを目安に、こまめな水分補給を心がけましょう。とくに起床後や運動後、入浴後は、脱水を避けるためにも積極的な水分摂取が必要です。冷たい飲み物は消化吸収をつかさどる「脾」に負担をかけるため、常温または温かい飲み物を選ぶのが望ましいでしょう。

食物繊維を意識した食事をとる

便秘対策として広く知られているのが、食物繊維の摂取です。漢方では、「脾」は消化吸収をつかさどる大切な臓器とされており、食物繊維はその働きを助け、自然な排便をサポートします。食物繊維には、水に溶けやすい「水溶性食物繊維」と、溶けにくい「不溶性食物繊維」があり、両方をバランスよくとることが理想的です。野菜、果物、きのこ、豆類、海藻類などを積極的に取り入れ、腸内環境の改善を目指しましょう。

◆水溶性食物繊維を含む食材の例

海藻類(昆布、わかめ、めかぶ、もずくなど)、果物(皮付きのりんご、キウイ、みかん、アボカドなど)、野菜(里芋、大根、ゴボウ、にんじん、キャベツなど)穀類(大麦、オートミールなど)

◆不溶性食物繊維を含む食材の例

豆類(大豆、あずき、おから)、穀類(玄米、全粒粉パン、ライ麦パン)、野菜(ゴボウ、さつまいも、ブロッコリー)、きのこ類(しいたけ、えのき、まいたけ)

腸を刺激する運動を取り入れる

適度な運動は腸への刺激となり、便秘の改善に効果的です。漢方では、運動によって体を動かずエネルギーである「気」の巡りが整い、「脾」の働きが高まると考えられています。とくにウォーキングやストレッチなど、おなかまわりをひねるような動きは、腸の動きを促す効果が期待でき、排便を促す助けになります。さらに、体を動かすことで自律神経が整いやすくなり、排便のリズムも安定しやすくなります。無理のない範囲で、毎日少しずつ体を動かす習慣を取り入れてみましょう。

排便リズムを整える

排便のタイミングは、日々の生活習慣に大きく左右されます。毎朝の食後など、一定の時間にトイレへ行く習慣をつけることで、体が自然と排便のリズムを覚えていきます。便意を我慢し続けると、排便反射が鈍くなってしまうため注意が必要です。便意を感じたら我慢せず、できるだけ早めにトイレに行くよう心がけましょう。

ストレスをためない工夫をする

ストレスは全身の「気」の巡りを滞らせる原因となり、腸の働きにも影響を及ぼします。腸をスムーズに動かすためには、「気」の巡りを整えることが重要です。十分な睡眠、入浴、深呼吸、軽いストレッチなど、自分に合ったリラックス法を見つけて、日々のストレスをため込まないように工夫しましょう。

漢方の力を借りてみる

便秘に伴うおなかのハリがなかなか改善しないとお悩みの方は、生活習慣の見直しに加え、漢方薬の力を借りてみるのも1つの方法です。便秘のタイプに合わせて、ご自身にあった漢方薬を探してみてください。

便秘は早めの対策を心がけよう

漢方では、便秘によるおなかのハリは「脾」や「気」のバランスの乱れが関係していると考えられています。内側から巡りを整えるために、食事や水分、運動の見直しに加え、漢方薬の力を借りるのも1つの方法です。無理のない範囲でできることから始めて、スッキリとしたおなかを目指しましょう。

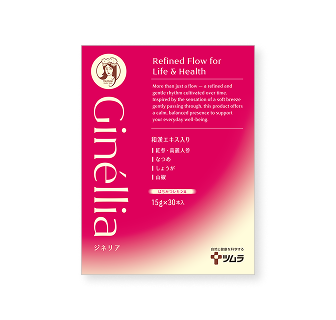

おなかのハリを改善する漢方薬「大建中湯(だいけんちゅうとう)」

「大建中湯(だいけんちゅうとう)」は、消化吸収の機能を担う「脾」の働きをサポートすることで、停滞した腸の動きを正常化し、おなかのハリを和らげてくれる漢方薬です。

腸が本来の動きを取り戻すことで、おなかにたまったガスや便がスムーズに排出され、不快なハリや痛みを改善します。

また、大建中湯の大きな特長の1つが、体を内側から温める作用です。温度感覚センターにアプローチし、体の内側からじんわりと温めることで、血流を促進します。これにより、冷えて動きが鈍くなっていた腸のリズムが整い、おなかの不調を根本から改善へと導きます。

つまり、大建中湯は「腸の動きを促す」とともに「温める」といったアプローチで、おなかの不快感を軽減する漢方薬なのです。

【効能・効果】

体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感

大建中湯のブランドサイトはこちら

大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら