私に合う漢方薬の見つけ方

多くの漢方薬は、その人の体質や症状に合ったものでないと、十分に効果を発揮することができません。その体質を見極めるためには、こちらで説明する漢方特有の"ものさし"が必要で、漢方に詳しい医師は、その"ものさし"をもとに、あなたに合った漢方薬を選んでくれるのです。

漢方で診る「体質」とは?

漢方では、独自の理論に基づいて体質を診るオリジナルの"ものさし"があります。それが「証(しょう)」と「気・血・水(き・けつ・すい)」です。漢方では一人ひとりの病態だけでなく、体質を重んじて漢方薬が処方されるのです。

そのため、ときにはニキビの治療なのにおなかを診たり、冷えの治療なのに生理(月経)の状態を聞いたりなど、治してもらいたい病気や症状とは関係のなさそうな部分も診察したり、内容を聞いたりします。それは、その人の体質を見極めた上で、その人に合う漢方薬を処方するために必要な診察の一つなのです。

「証」は体力、病気に対する抵抗力のものさし

「証」とは、分かりやすくいうと、「その人の状態(体質・体力・抵抗力・症状の現れ方などの個人差)をあらわすもの」です。本人が訴える症状や、体格などの要素から判別します。そして漢方ではその「証」に合った漢方薬が処方されます※。したがって、同じ症状でも、自分の「証」と他の人の「証」が違えば、当然、処方される漢方薬も違ってきます。自分が服用している漢方薬を同じ症状だからといって、他の人が飲んでも効果が期待できない可能性があるのは、こういった理由からなのです。

- 証に関係なく、症状などから判断して漢方薬を処方するケースもあります。

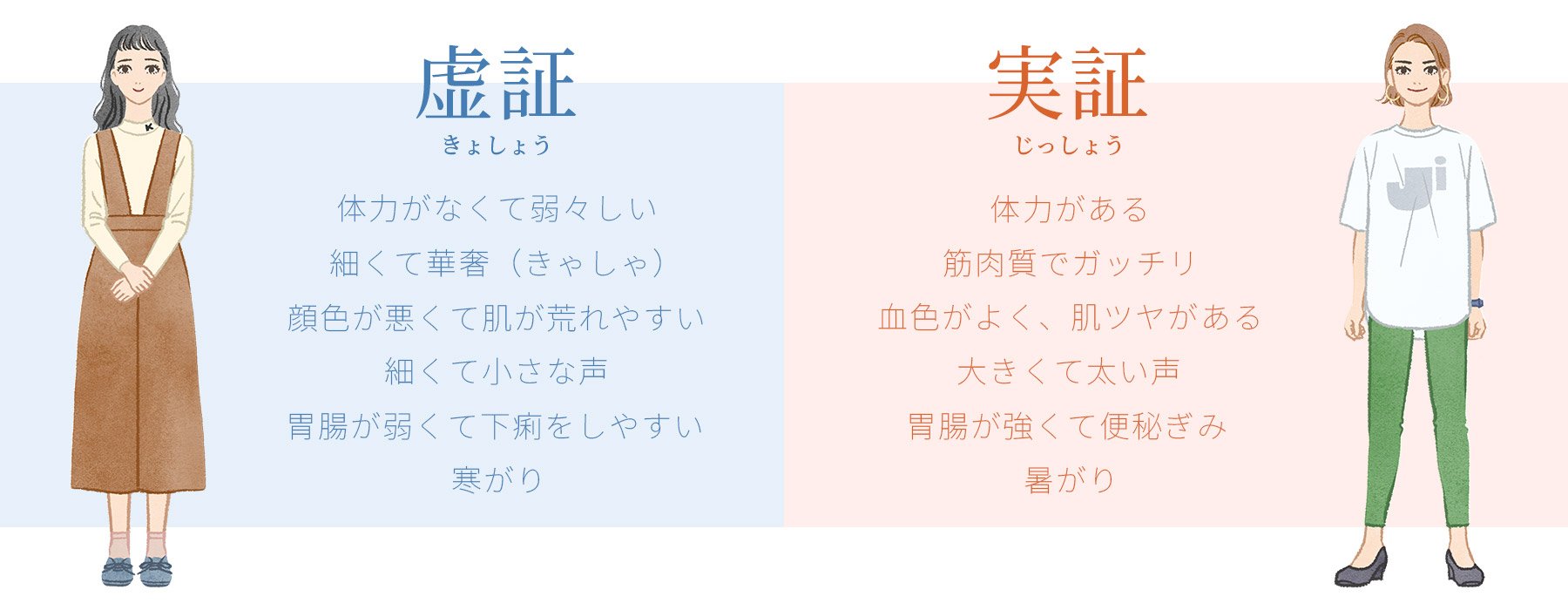

「証」の分け方「虚」と「実」

「証」の分け方のひとつに「虚・実(きょ・じつ)」があります。 体力や抵抗力が充実している人を「実証(じっしょう)」、体力がなく、弱々しい感じの人を「虚証(きょしょう)」と言います。

監修医 新見先生のコメント

「こうした証は、漢方薬を処方するにあたってとても重要な指標となります。例えば、風邪には葛根湯(かっこんとう)が有名ですが、この葛根湯は比較的体力があり胃腸の丈夫な人に使うもので、胃腸が弱くてすぐにおなかをこわすような虚証の人には用いません。つまり、葛根湯でおなかをこわす方は虚証といえるかもしれません。」

「気・血・水」は不調の原因をはかるものさし

一方、「気・血・水」は、不調の原因を探るためのものさしです。 漢方では、私たちの体は「気・血・水」の3つの要素が体内をうまく巡ることによって、健康が維持されていて、これらが不足したり、滞ったり、偏ったりしたときに、不調や病気、障害が起きてくると考えられています。 そのため、診察で「気・血・水」の状態を診て、どこに問題があるのかを探っていきます。

*気・血・水に関係なく症状などから判断して漢方薬を処方するケースもあります。

| 気 |

目には見えない生命エネルギーのこと。「元気」の気、「気力」の気、「気合い」の気。 |

|---|---|

| 血 |

全身を巡ってさまざまな組織に栄養を与えます。主に血液を指します。 |

| 水 |

血液以外の体液全般に相当し、水分代謝や免疫システムなどに係っているものとされています。 |

- 気虚

無気力や疲労感・だるさ・食欲不振など - 気滞・気うつ

頭重・のどが詰まった感じがする・息苦しい・おなかが張るなど - 気逆

のぼせや動悸・発汗・不安感など

- 瘀血(おけつ)

月経異常、便秘、おなかの圧痛(押すと痛む)、色素沈着など - 血虚

貧血、皮膚の乾燥、脱毛、血行不良など

- 水毒・水滞

むくみ、めまい、頭痛、下痢、排尿異常など

漢方では「証」と「気・血・水」が重要

漢方では、おもにこの「証」と「気・血・水」の2つのものさしを診て、処方を決めていきます。その人にもっとも合った漢方薬を導きだすために行われるのが、「四診(ししん)」という独自の診断です。

*こうした診断を行わないケースもあります。

「四診」とはこういうもの

-

望診 ぼうしん

顔色や表情、態度、姿勢、体型などを診ます。舌を診る「舌診(ぜっしん)」をすることもあります

-

聞診 ぶんしん

声の大きさやトーン、話し方、咳の出方、痰(たん)の様子(つまり方)、呼吸音などを聞く診察です。体臭や口臭を嗅ぐこともあります

-

問診 もんしん

自覚症状や、これまでにかかった病気、食べ物の好み、ライフスタイル、仕事、月経の様子などさまざまなことを聞きます

-

切診 せっしん

体に触れてその状態を診ます。大きく分けて、脈を診る「脈診」と腹部を診る「腹診」があります

以上のように、漢方に詳しい医師は漢方的な診断法を用いて、その人に合った漢方薬を選んでくれます。ただし、こうした診断には私たち、患者側の協力が欠かせません。自分に合った漢方薬を見つけるには、医師とコミュニケーションをよくとって、患者と医師の二人三脚で治療に取り組んでいくことが大事なのです。

【監修医師】新見正則医院 院長 新見 正則先生