医療用漢方製剤の動向

医師による漢方の使用状況

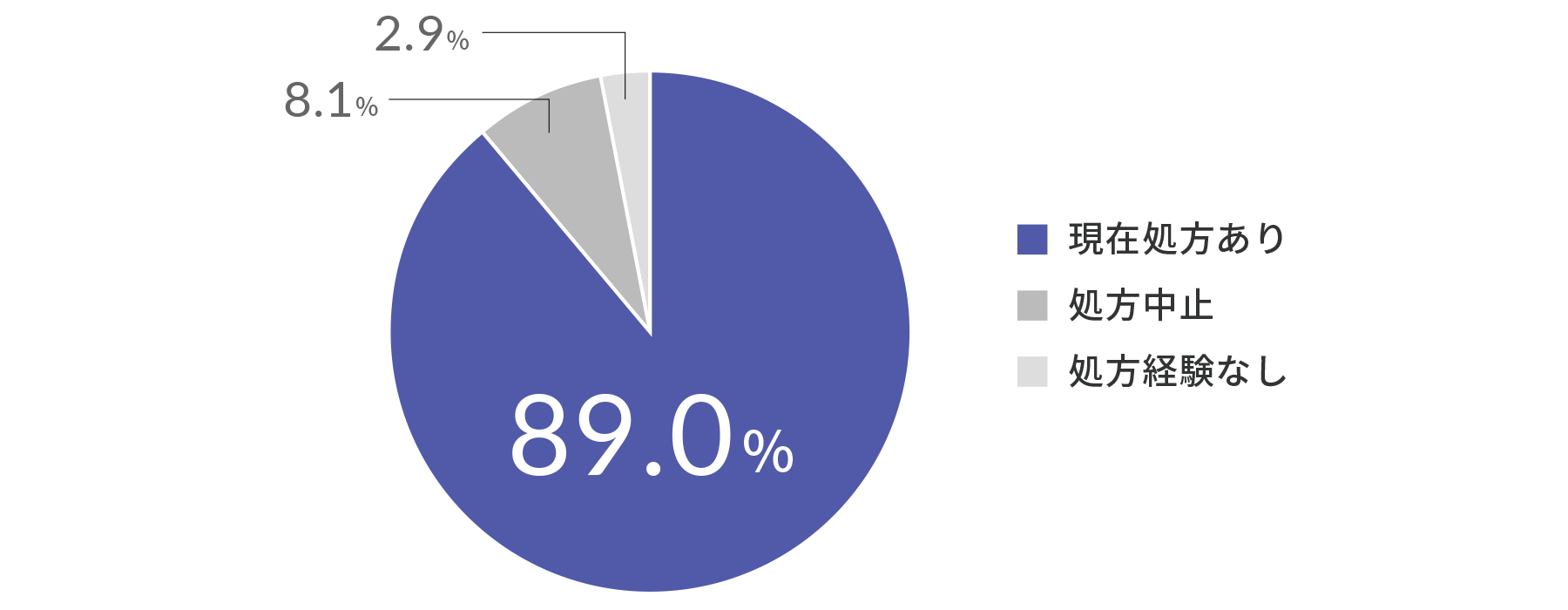

漢方処方の有無

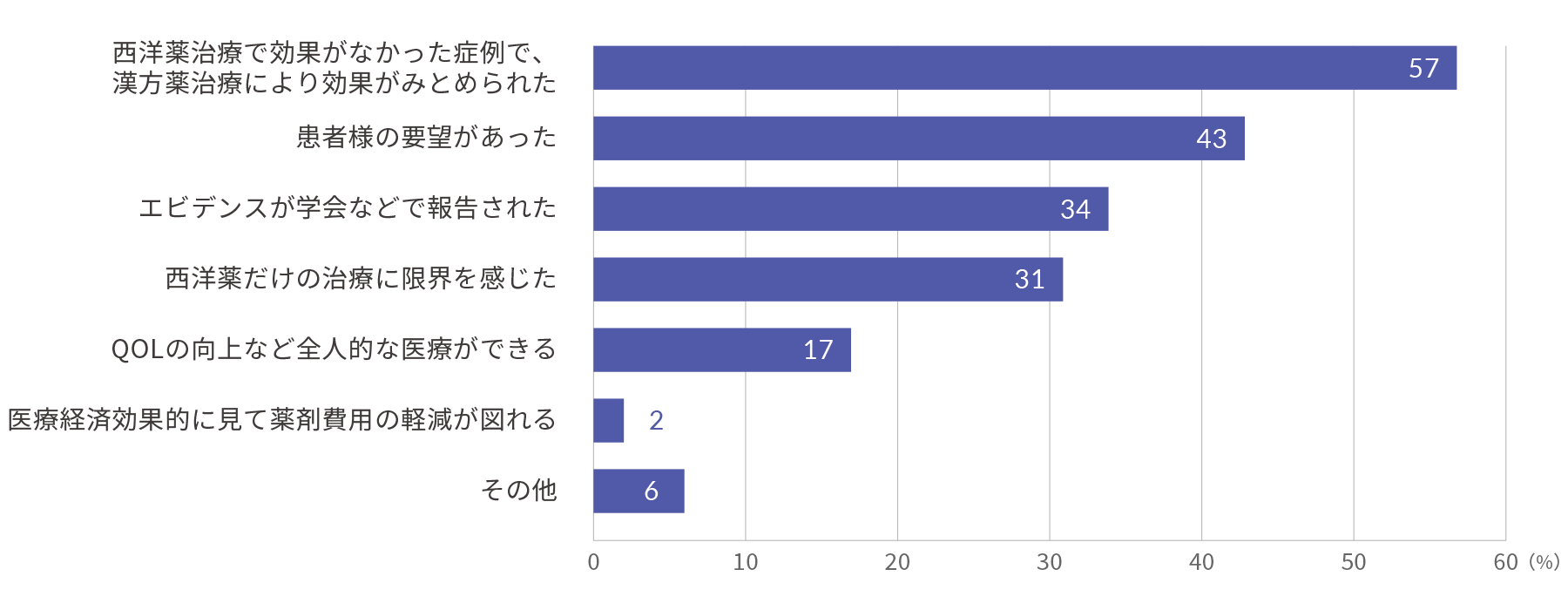

漢方処方の理由

- 出典:日本漢方生薬製剤協会 漢方薬処方実態調査2011

日本漢方生薬製剤協会の2011年の調査によると、漢方薬を現在使用しているのは89.0%であり、前回2008年の調査83.5%より5.5%増えています。漢方薬を処方している医師が増えていることが分かりました。

また、処方する理由としては、「西洋薬治療で効果がなかった症例で、漢方薬治療により効果が認められた」が57%と最も多く、「患者様の要望があった」、「エビデンスが学会などで報告された」、「西洋薬だけの治療に限界を感じた」、「QOLの向上など全人的な医療ができる」が後に続いています。

市場動向

| 薬価の改定 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002年 4月 |

2004年 4月 |

2006年 4月 |

2008年 4月 |

2010年 4月 |

2012年 4月 |

2014年 4月 |

2016年 4月 |

2018年 4月 |

2019年 4月 |

2020年 4月 |

2021年 4月 |

2022年 4月 |

2023年 4月 |

2024年 4月 |

|

| 医薬品 全体 |

-6.3% | -4.2% | -6.7% | -5.2% | -5.75% | -6.0% | -5.64%※1 | -5.57% | -7.48% | -4.35%※1 | -4.38% | 非公開※2 | -6.69% | 非公開※2 | -4.6% |

| ツムラ 漢方 |

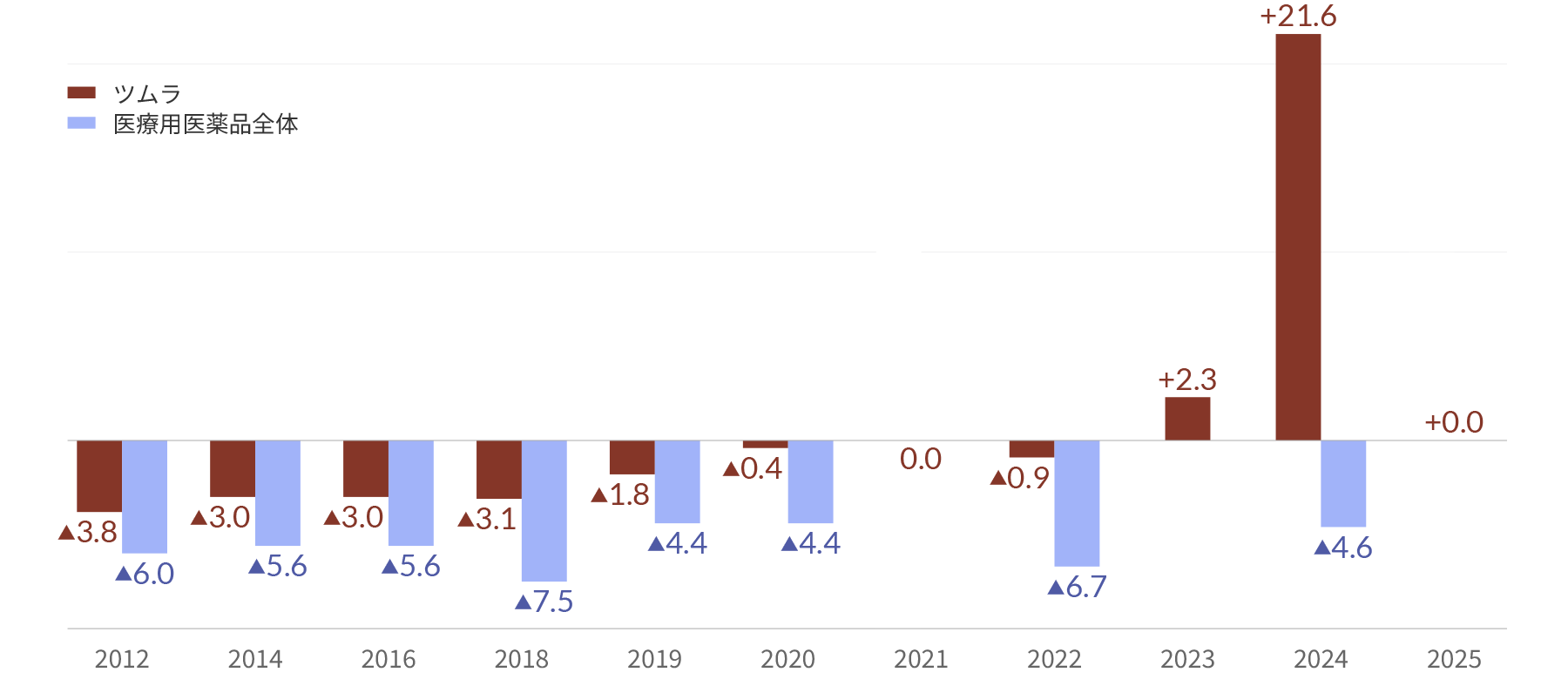

-3.6% | -2.8% | -4.2% | -3.3% | -4.5% | -3.8% | -3%※1 | -3% | -3.1% | -1.8%※1 | -0.4% | 0% | -0.9% | +2.3% | +21.6% |

- ※1消費税対応分を含まない改定

- ※2中間年改定のため

市場動向 薬価改定率の推移(加重平均:%)

- 2021年、2023年、2025年は中間年改定のため、医療用医薬品全体の改定率は非開示

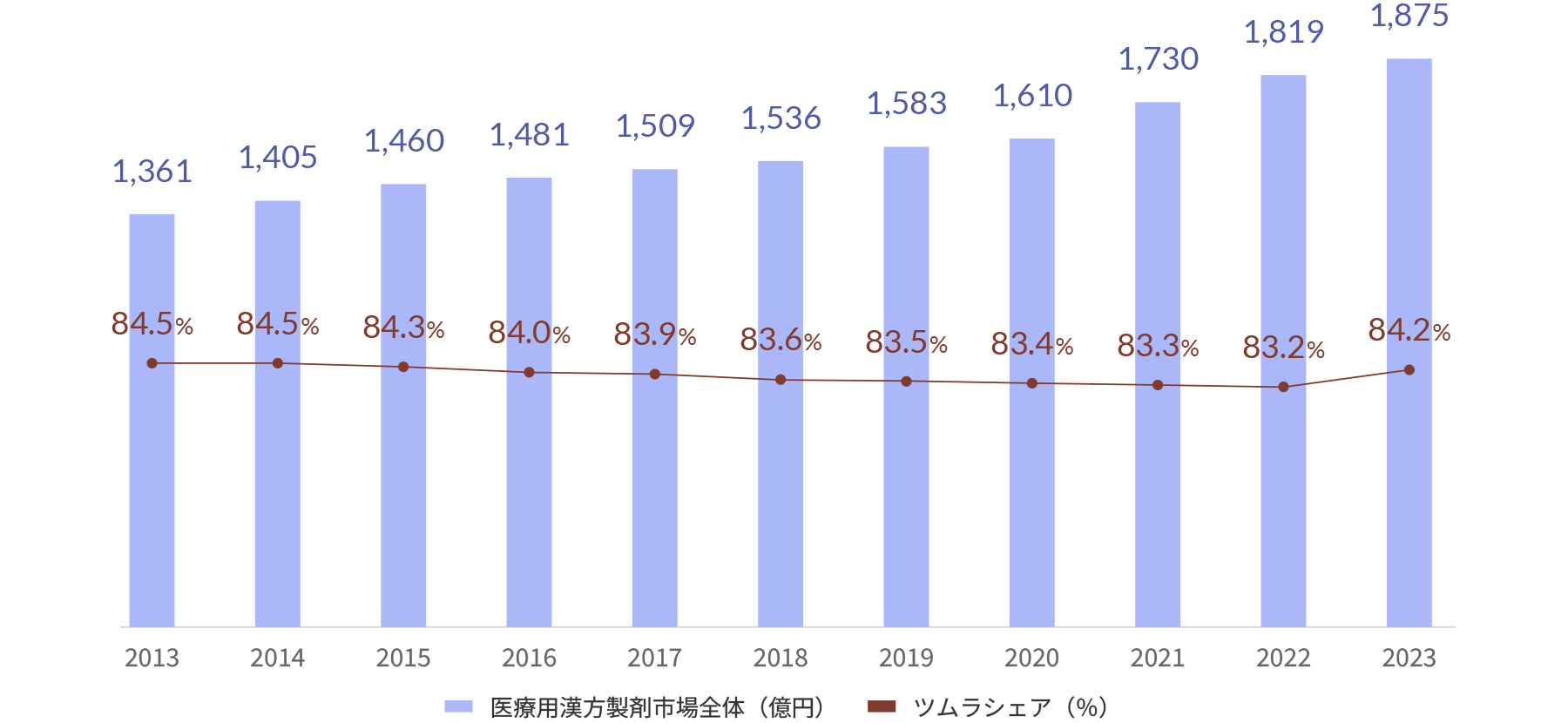

2024年度の当社を含めた医療用漢方製剤全体の市場は、薬価ベースで2,280億円であり、医療用医薬品に占める割合は約2.0%です

| ツムラ医療用漢方製剤の対前年伸張率 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 医療用漢方の対前年伸張率 (金額) |

3.2% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 2.4% | 2.7% | 1.8% | 1.1% | 8.1% | 4.6% | 5.9% | 21.9% |

| 対前年売上伸張処方数 (129処方中) |

66処方 | 81処方 | 68処方 | 95処方 | 63処方 | 83処方 | 66処方 | 82処方 | 110処方 | 98処方 | 94処方 | 84処方 |

2024年度における漢方薬(医療用漢方製剤)の市場規模は、2,280億円に達しています。

1999年度を底に着実に市場は拡大しています。医療用漢方薬市場におけるツムラのシェアは、2025年3月末時点で84.6%になっています。

医薬品事業の売上高推移

- 2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用(前期比伸長率11.3%)

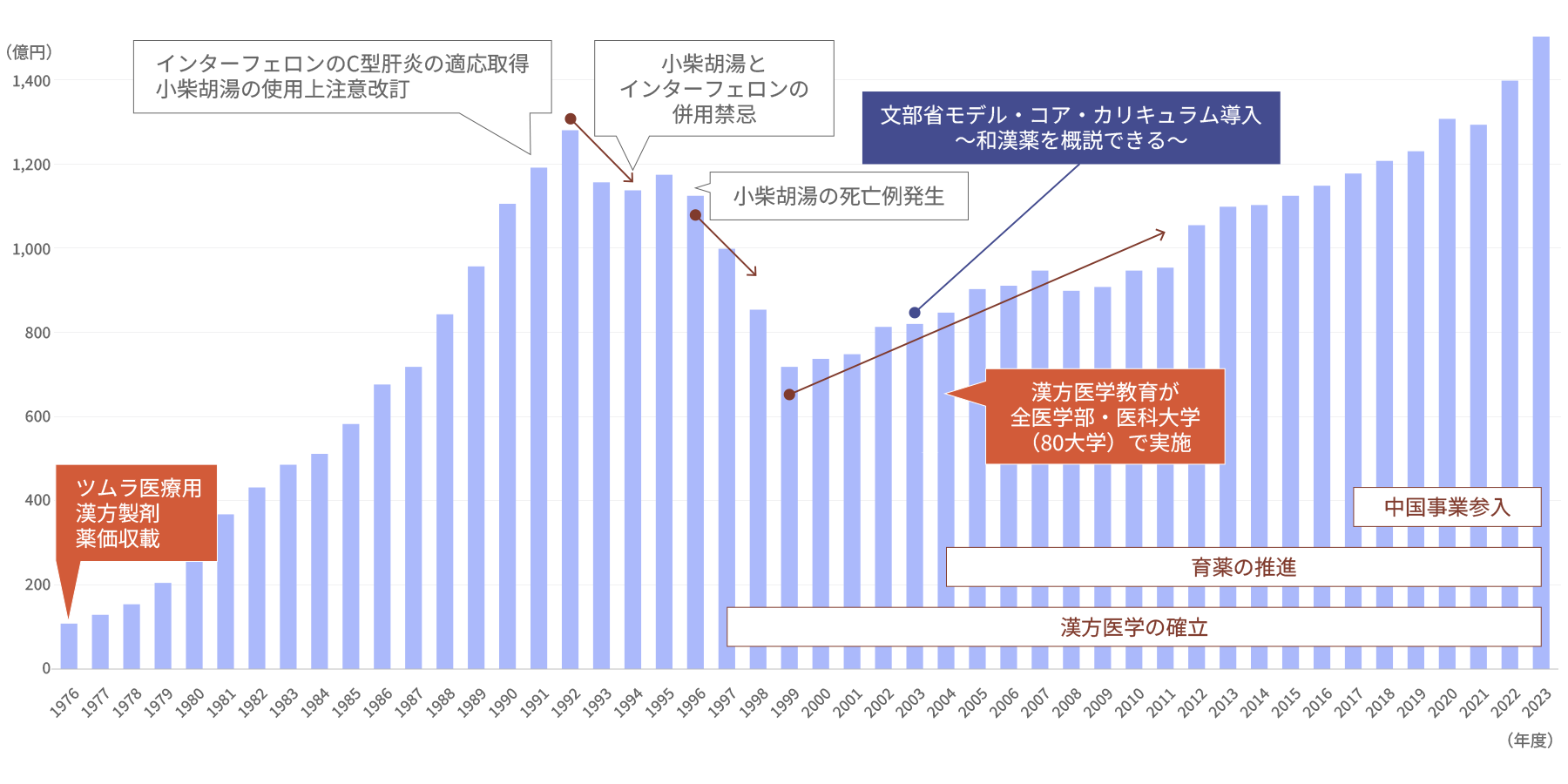

当社の医療用漢方製剤は、1976年(昭和51年)にはじめて薬価収載されました。それ以降、安心感等に基づく漢方ブーム、小柴胡湯が慢性肝炎の治療に広く使用されたこと等から、病院でも幅広く使用されるようになりました。売上高のピークは、1991年(平成3年)で、医薬品の売上が1,000億円を超え、小柴胡湯はそのうち300億円を占めていました。

しかし、慢性肝炎の治療薬としてインターフェロンが上市されたり、小柴胡湯に慢性肝炎の副作用が報告されたことなどにより、売上は下降傾向に入ってきました。1996年(平成8年)には、死亡例も含む大規模な副作用報告がなされるなど、安全と思われていた漢方薬で死亡者が出たというショックから、更に売上が減少しました。

そのような中、当社は営業戦略の見直しを図りました。漢方医学そのものの普及を図るという戦略をとった結果、1999年(平成11年)を底にして、売上は回復基調に入っています。また、2004年度以降は「漢方の育薬」によるエビデンスの集積により、売上が更に増加しています。