暦と暮らそう ―四季と生きる―

私たちツムラは「中将湯本舗 津村順天堂」として1893(明治26)年に創業以来、「順天の精神」を受け継いできました。

天とは大いなる自然の意。人間は大いなる自然の一部という謙虚さから物事を考えることが大切と考えています。

自然とは、農業と深いかかわりを持つツムラにとって、かけがえのないものです。

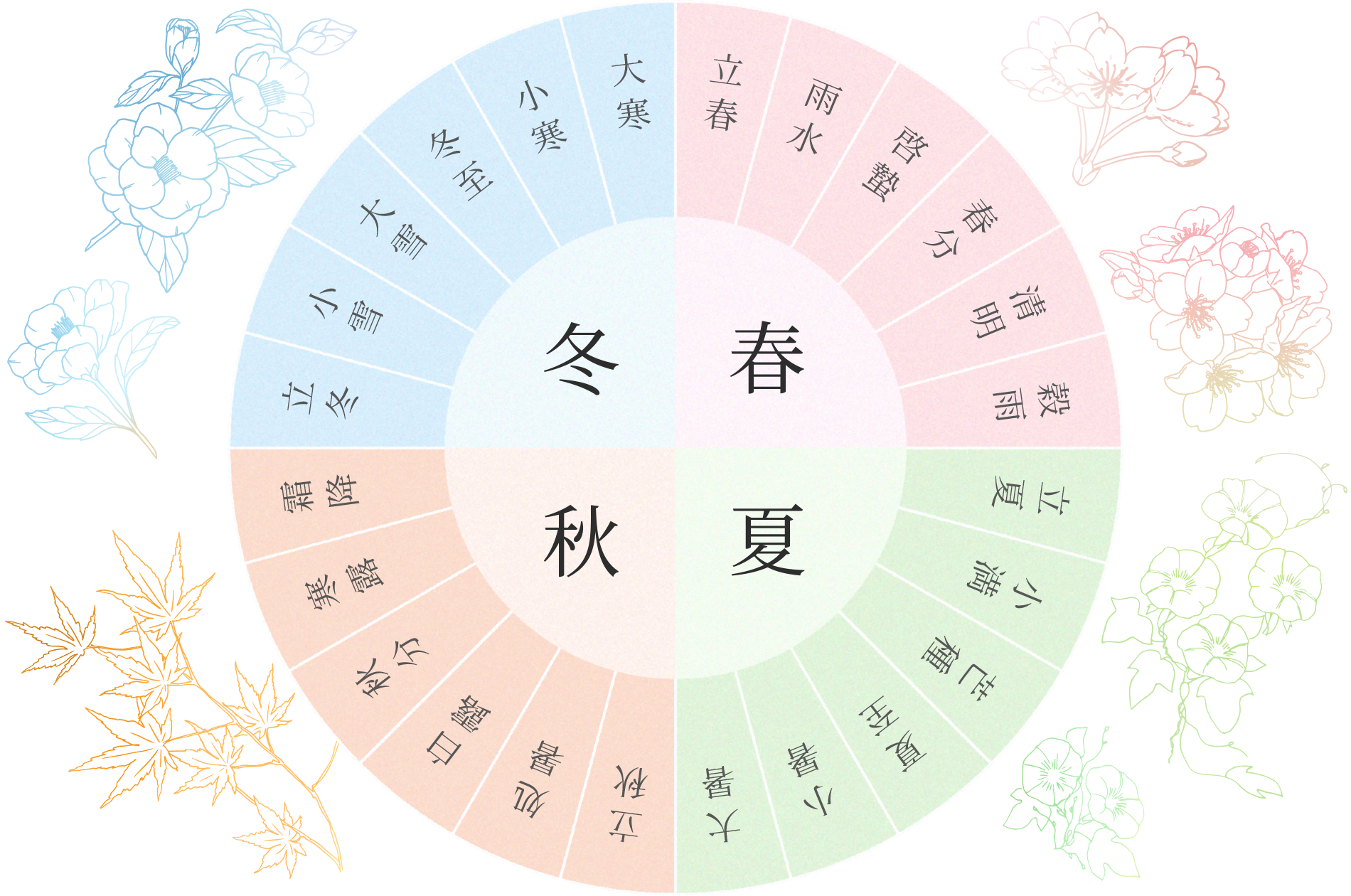

そして、二十四節気や七十二候など、古来より日本人が大切にしてきた季節の変わり目を感じることは大事な感性です。

1年を24と72の季節に分け、それぞれに美しい名前がつけられた二十四節気と七十二候。

四季よりも細やかな季節をご紹介します。

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1年を春夏秋冬4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分け季節をあらわす名前をつけたもの。

このページでは、立春からはじまる二十四節気をご紹介します。

-

夏至

【6月21日~7月6日頃】

日本の夏至は梅雨のさ中。夏至から十日後の雑節、半夏生が田植えを終える目安とされてきました。紫陽花や菖蒲、青い花たちの季節。 -

小暑

【7月7日~7月21日頃】

梅雨が明け、猛暑の日々が始まります。朝から一気に気温が上がり、晴天が続くので梅干しの仕上げの好機です。 -

大暑

【7月22日~8月6日頃】

夏の最後の節気です。一年でもっとも厳しい暑さが続きますが、時折、大雨が降って乾いた大地を潤します。養生する土用の期間でもあります。 -

立秋

【8月7日~8月22日頃】

立秋は暑さの峠越えです。日中は猛暑が続きますが、夕方には虫の音が聞こえ、夏の終わりを告げる法師ゼミが鳴き始めます。 -

処暑

【8月23日~9月6日頃】

ようやく暑さが和らぎ始め、稲穂が色づき始めます。収穫前は台風に見舞われることが多く、被害が出ないことを祈る季節。 -

白露

【9月7日~9月21日頃】

日中の暑さは続きますが、朝晩は涼しくなり、草の上には白露がびっしりと宿るようになります。虫の音が日毎に大きくなってくる頃。 -

秋分

【9月22日~10月7日頃】

昼夜の長さが等分になる秋の彼岸です。雷も鳴らなくなり、天高く秋の雲が浮かびます。真っ赤な彼岸花が秋を告げます。 -

寒露

【10月8日~10月22日頃】

ひんやりとした肌寒さを感じる頃、金木犀が甘い香りを放ち始めます。寒さの中で弱々しく鳴く虫の音が胸に深く響く頃。 -

霜降

【10月23日~11月6日頃】

秋の最後の節気です。「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑなり」 (暦便覧) うっすらと冬の気配が漂い始めます。 -

立冬

【11月7日~11月21日頃】

紅葉がピークを迎え、立冬を迎えます。茶の湯では茶人の正月。炉開きをし、新しい茶壺の口をあける口切りの季節です。 -

小雪

【11月22日~12月6日頃】

遠くに聳(そび)える山々を眺めれば、その頂は粉砂糖をかけたように白くなり、木の葉ははらはらと散り始め、冬の実感が増してきます。 -

大雪

【12月7日~12月20日頃】

山の雪が解けずに積もり始め、本格的な冬を迎えます。動物たちは冬眠に入り、北からやってきた渡り鳥たちが水辺を彩ります。 -

冬至

【12月21日~1月4日頃】

「一陽来復」。陰極まって陽に転ず。弱まっていた太陽がこの日を境に少しずつ回復していきます。柚子湯に浸かり、無病息災を願います。 -

小寒

【1月5日~1月19日頃】

この日から寒の入り。寒の入りから九日目に汲んだ「寒九の水」は一年でもっとも澄んだ水とされ、大切にされてきました。 -

大寒

【1月20日~2月2日頃】

冬の最後の節気です。池に氷が張り、凍てつくような寒さが続きます。大寒最後の日が節分で、また新しい一年が始まります。 -

立春

【2月4日~2月18日頃】

厳しい寒さの中にゆるみが生じる頃。梅がほころんだら、春の始まりです。寒の戻りで雪が降ることも。寒暖の綱引きが始まります。 -

雨水

【2月19日~3月4日頃】

二十四節気の雨水は、農事の準備を始める目安とされてきました。春の雨が大地を潤し、小さなくさぐさが一斉に芽吹き出します。 -

啓蟄

【3月5日~3月19日頃】

陽気に誘われ、土の中で冬ごもりしていた虫や蛙たちが目覚める頃。この頃の春雷を「虫出し」といいます。鳥もさえずり出す春の到来。 -

春分

【3月20日~4月3日頃】

「暑さ寒さも彼岸まで」春の彼岸をすぎると陽気が勝って、桜が咲き出しますが、寒気との綱引きは続き、花冷え、花曇りとなります。 -

清明

【4月4日~4月18日頃】

「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれる也」(暦便覧) 清明は清浄明潔の略。蝶が舞い、天も地も花盛りを迎えます。 -

穀雨

【4月19日~5月4日頃】

百穀をうるおす雨とされ、種蒔きのめやすとされてきました。穀物や野菜の発芽を促し、苗を成長させる恵みの雨です。 -

立夏

【5月5日~5月19日頃】

行楽日和が続くゴールデンウイークが立夏です。うっすらと汗ばむ陽気に恵まれ半袖に袖を通す頃。衣替えの季節です。 -

小満

【5月20日~6月4日頃】

万物の気が満ちる初夏。木々の若葉が日々盛り上がるように勢いよく伸び始め、小鳥たちは巣立ちのときを迎えます。 -

芒種

【6月5日~6月20日頃】

田植えの季節。「芒(のぎ)ある穀類、稼種する時也」(暦便覧) 芒種から五日後には梅雨入りし、苗の成長を助けます。

七十二候は、古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、二十四節気をさらに約5日ずつの3つに分けた期間のこと。

田植えや稲刈りの時期など農作業の目安になる農事歴でもあります。

-

-

立春

- 東風解凍

- 黄鶯睍睆

- 魚上氷

-

雨水

- 土脈潤起

- 霞始靆

- 草木萌動

-

啓蟄

- 蟄虫啓戸

- 桃始笑

- 菜虫化蝶

-

春分

- 雀始巣

- 桜始開

- 雷乃発声

-

清明

- 玄鳥至

- 鴻雁北

- 虹始見

-

穀雨

- 葭始生

- 霜止出苗

- 牡丹華

-

-

-

立夏

- 蛙始鳴

- 蚯蚓出

- 竹笋生

-

小満

- 蚕起食桑

- 紅花栄

- 麦秋生

-

芒種

- 蟷螂生

- 腐草為螢

- 梅子黄

-

夏至

- 乃東枯

- 菖蒲華

- 半夏生

-

小暑

- 温風至

- 蓮始華

- 鷹乃学習

-

大暑

- 桐始結花

- 土潤溽暑

- 大雨時行

-

-

-

立秋

- 涼風至

- 寒蝉鳴

- 蒙霧升降

-

処暑

- 綿柎開

- 天地始粛

- 禾乃登

-

白露

- 草露白

- 鶺鴒鳴

- 玄鳥去

-

秋分

- 雷乃収声

- 蟄虫坏戸

- 水始涸

-

寒露

- 鴻雁来

- 菊花開

- 蟋蟀在戸

-

霜降

- 霜始降

- 霎時施

- 楓蔦黄

-

-

-

立冬

- 山茶始開

- 地始凍

- 金盞香

-

小雪

- 虹蔵不見

- 朔風払葉

- 橘始黄

-

大雪

- 閉塞成冬

- 熊蟄穴

- 厥魚群

-

冬至

- 乃東生

- 麋角解

- 雪下出麦

-

小寒

- 芹乃栄

- 水泉動

- 雉始雊

-

大寒

- 款冬華

- 水沢腹堅

- 鶏始乳

-

-

乃東枯る(なつかれくさかるる)

【6月21日〜6月25日頃】

-

菖蒲華さく(あやめはなさく)

【6月26日〜6月30日頃】

-

半夏生ず(はんげしょうず)

【7月1日〜7月6日頃】

-

温風至る(あつかぜいたる)

【7月7日〜7月11日頃】

-

蓮始めて開く(はすはじめてひらく)

【7月12日〜7月16日頃】

-

鷹乃学を習う(たかわざをならう)

【7月17日〜7月21日頃】

-

桐始めて花を結ぶ(きりはじめてはなをむすぶ)

【7月22日〜7月26日頃】

-

土潤いて溽し暑し(つちうるおいてむしあつし)

【7月27日〜8月1日頃】

-

涼風至る(りょうふういたる)

【8月7日〜8月11日頃】

-

綿柎開く(わたのはなしべひらく)

【8月23日〜8月27日頃】

-

草露白し(くさのつゆしろし)

【9月7日〜9月11日頃】

-

雷乃声を収む(かみなりこえをおさむ)

【9月22日〜9月27日頃】

-

鴻雁来る(がんきたる)

【10月8日〜10月12日頃】

-

霜始めて降る(しもはじめてふる)

【10月23日〜10月27日頃】

-

山茶始めて開く(つばきはじめてひらく)

【11月7日〜11月11日頃】

-

虹蔵れて見えず(にじかくれてみえず)

【11月22日〜11月26日頃】

-

閉塞く冬と成る(そらさむくふゆとなる)

【12月7日〜12月10日頃】

山の雪が解けずに積もり始め、本格的な冬を迎えます。動物たちは冬眠に入り、北からやってきた渡り鳥たちが水辺を彩ります。 -

鱖魚群がる(さけむらがる)

【12月16日〜12月20日頃】

-

乃東生ず(なつかれくさしょうず)

【12月21日〜12月25日頃】

-

麋角解つる(しかつのおつる)

【12月26日〜12月30日頃】

-

雪下麦を出だす(せっかむぎをいだす)

【12月31日〜1月4日頃】

-

芹乃栄う(せりさかう)

【1月5日〜1月9日頃】

-

水泉動く(すいせんうごく)

【1月10日〜1月14日頃】

-

雉始めて雊く(きじはじめてなく)

【1月15日〜1月19日頃】

-

款冬華さく(ふきのとうはなさく)

【1月20日〜1月24日頃】

-

鶏始めて乳す(にわとりはじめてにゅうす)

【1月30日〜2月2日頃】

-

東風凍を解く(はるかぜこおりをとく)

【2月4日〜2月8日頃】

春の風がゆっくりと氷を解かし始める頃 -

黄鶯睍睆く(うぐいすなく)

【2月9日〜2月13日頃】

うぐいすの初音が聴こえる頃 -

魚氷に上る(うおこおりにあがる)

【2月14日〜2月18日頃】

氷が解け、魚たちの様子が見えるようになる頃 -

土脈潤い起こる(どみゃくうるおいおこる)

【2月19日〜2月23日頃】

-

霞始めて靆く(かすみはじめてたなびく)

【2月24日〜2月28日頃】

-

草木萌え動く(そうもくもえうごく)

【3月1日〜3月4日頃】

草木が一斉に萌え出す頃 -

蟄虫戸を啓く(すごもりのむしとをひらく)

【3月5日〜3月9日頃】

冬籠りした生き物たちが活動を始める頃 -

桃始めて笑う(ももはじめてわらう)

【3月10日〜3月14日頃】

桃の花が咲き始める頃 -

菜虫蝶と化す(なむしちょうとかす)

【3月15日〜3月19日頃】

モンシロチョウが舞い始める -

雀始めて巣くう(すずめはじめてすくう)

【3月20日〜3月24日頃】

-

桜始めて開く(さくらはじめてひらく)

【3月25日〜3月29日頃】

-

雷乃声を発す(かみなりこえをはっす)

3月30日〜4月3日頃

-

玄鳥至る(つばめきたる)

【4月4日〜4月8日頃】

-

鴻雁北へかえる(がんきたへかえる)

4月9日〜4月13日頃

-

虹始めて見る(にじはじめてあらわる)

【4月14日〜4月18日頃】

-

葭始めて生ず(あしはじめてしょうず)

【4月19日〜4月24日頃】

水辺に葦の芽が伸び始める -

霜止んで苗出ず(しもやんでなえいず)

【4月25日〜4月29日頃】

霜が止んで苗がよく育つ頃 -

牡丹華さく(ぼたんはなさく)

【4月30日〜5月4日頃】

-

蛙始めて鳴く(かわずはじめてなく)

【5月5日〜5月9日頃】

蛙の声が聞こえる頃 -

蚯蚓出ずる(みみずいずる)

【5月10日〜5月14日頃】

-

竹笋生ず(たけのこしょうず)

【5月15日〜5月19日頃】

-

蚕起きて桑を食う(かいこおきてくわをくう)

【5月20日〜5月25日頃】

-

紅花栄う(べにばなさかう)

【5月26日〜5月30日頃】

-

麦秋至る(ばくしゅういたる)

【5月31日〜6月4日頃】

-

蟷螂生ず(かまきりしょうず)

【6月5日〜6月9日頃】

-

腐草蛍と為る(くされたるくさほたるとなる)

【6月10日〜6月15日頃】

-

梅子黄なり(うめのみきなり)

【6月16日〜6月20日頃】