漢方医学と西洋医学の融合

「患者を治す」という根本は同じ

日本に中国から医学が伝わったのは5~6世紀以降。その際、多くの漢方処方薬や生薬、医学の本が持ち込まれました。その後、室町時代までは伝来した中国の医学にそって医療(診断や治療)が行われていましたが、それ以降は日本で独自の発展を遂げていきます。日本国内の風土や気候、日本人の体質やライフスタイルに合った医学に進化し、確立していったのです。現代医療で用いられている漢方医学や漢方薬は、日本の伝統医学としてずっと守られ、発展していった「日本独自の医学」と言えるでしょう。

漢方医学(漢方薬)の主な特徴

- 自然科学的で伝統的医学である

先人の治療経験の集積 - 心とカラダを一体としてみる

体全体の調和を図る"全人的医療" - 個人の体質・特徴を重視し、症状をみる

原因が特定できないものや、"未病"の状態でも治療できる - 天然物がベースとなった生薬を混合した「漢方薬」を使う

1剤に複数の成分が含まれているため、複数の症状にも効果が期待できる

西洋医学(西洋薬)の主な特徴

- 実証的かつ科学的である

客観的で分析されたものである - 器官・臓器中心に物質面を重視する

病気に対してピンポイントに治療する - 客観的・分析的で、その結果病名を決定する

画一された治療法を用いる - 一般に、精製されたほぼ純粋な薬物を用いた「西洋薬」を使う

ひとつの病気に対して、同系統の位置や薬の投与がなされる

例えば、血圧を下げる、細菌を殺す、精密検査をするなど、西洋医学のほうが得意である分野では西洋医学で対応し、西洋医学では対応しにくい不定愁訴や検査には表れにくいちょっとした不調は漢方医学で治療する。こうすることで治療の幅が広がります。

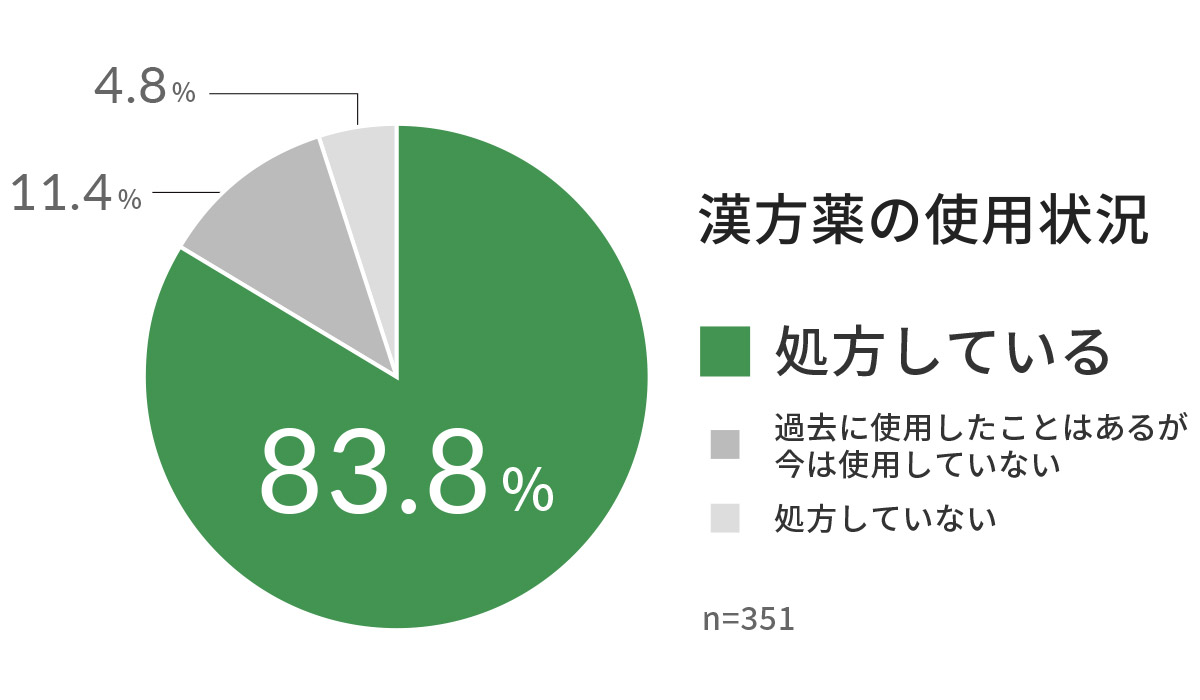

実は、こうした流れ、考え方は確実に医療界に広がっています。 医師が日常診療で漢方薬を使うケースが増えていますし、実際に両者を併用することで有効であったケースが数多く報告されるようになっています。今では漢方薬を使用している医師は8割にものぼっています(「漢方薬使用実態・意識調査2012 調査対象:日経メディカルONLINE登録医師・日経メディカル開発」より)。

漢方が西洋医学と違うところは?

西洋薬はたいてい一つの有効成分で作られていて、血圧を下げたり、細菌を殺したり、熱や痛みを取ったりするなど、一つの症状や病気に対して、強い効果があります。また西洋薬のベースとなる西洋医学では、患者の訴えのほかに検査を重視していて、その検査結果から病気の可能性を探ったり、治療法を考えていったりします。検査結果や数値などにしっかり表れるような病気を得意としていると言えるでしょう。

一方、漢方薬は1剤に複数の有効成分が含まれているため、多様な症状に効くのが大きな特徴です。また漢方薬のベースとなる漢方医学は、患者の病状(訴え)や体質を重視し、その結果から処方します。そのため、体質に由来する症状(機能性の月経痛や冷え症、虚弱体質など)、検査に表れない不調(更年期障害の症状)などの治療を得意としています。症状だけでなく、1剤で複数の病気が改善されることがあるのも漢方薬の大きな特徴です。たとえば、牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)は、腰痛や頻尿に有効ですが、飲んでいると疲れやむくみなど、複数の症状が改善されることがあります。

漢方が得意とする症状・悩み

- 虚弱体質

- 腰痛や忘れっぽいなどの加齢現象

- 胃もたれや食欲不振、便秘などの胃腸の病気

- イライラ、不眠、うつなどの精神症状

- 生理痛や不妊、更年期障害症状などの女性の悩み

- アレルギー疾患

- 慢性の病気、冷え症

コラム:漢方薬は健康保険が使えます

漢方薬にはたくさんの種類がありますが、主要な148処方には健康保険が適用されます。これらは「医療用漢方製剤」といわれ、厚生労働省から認可をうけた医療用医薬品となります。そのため、病院や医院でこれらの漢方薬を処方してもらうときは、原則1~3割の患者負担ですみます(負担の割合は年齢や健康保険の種類によって異なります)。

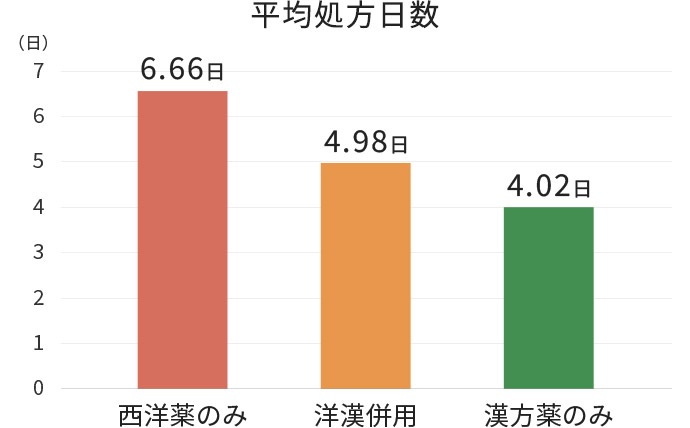

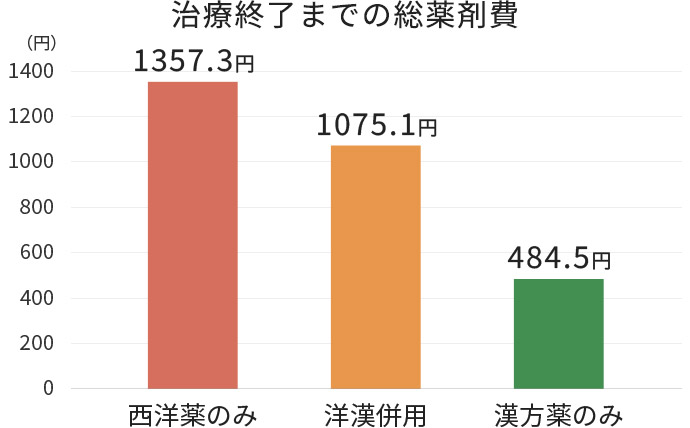

ただし、病院や医院によっては健康保険を使わない自由診療で漢方薬を処方しているところがあります。その場合は健康保険がきかないので、全額、患者負担となります。薬局で処方せんなしで購入する場合も同様です。 「漢方薬は高い」というイメージがありますが、決してそうとは限りません。ケースによっては同じ病気でも西洋薬より薬代がリーズナブルなこともあります。 例えば風邪の場合、西洋薬なら熱を下げる解熱薬、咳を止める鎮咳薬、痰をきる去痰薬、細菌の増殖を抑える抗菌薬、これらの薬で胃が荒れないようにする胃薬・・・と、数種類の薬を使うことがあります。 これに対し、漢方ではこうした作用を1剤で補える場合があり、そういう場合であれば薬代は少なくてすむのです(グラフは日本漢方生薬製剤協会発行「漢方薬との上手なおつきあい」より)。