自然関連財務情報開示(TNFD)及び気候関連財務情報開示(TCFD)のフレームワークへの対応

ツムラグループは、創業時から現在に至るまで、自然の恵みである生薬を原料とした事業を展開してきました。天然物由来の医薬品・製商品を柱とする事業においては安全で高品質な生薬の安定的な確保が極めて重要であり、事業の根幹を成す豊かな自然環境が毀損されることは経営リスクに直結します。

こうした背景から、私たちにはいち早く生物多様性を含む自然資本の保全に努めてきた長い歴史があります。津村重舎(初代)は、原料生薬として使用できる種の特定と、科学に裏打ちされた栽培化、および種の保存を創業時からの課題とし、心血を注いできました。その歴史を脈々と受け継ぎ、自然の恵みを最大限に活かし、人々の健康と医療に貢献し続けること――サステナビリティビジョン「自然と生きる力を、未来へ。」にはその想いが込められています。事業活動の上流から下流まで一貫的に管理するツムラグループ独自のバリューチェーン(漢方バリューチェーン)を通じて、持続可能な人間・社会・地球環境の実現を目指します。私たちは、生薬はもとより水・空気に至るまですべてを自然に返す循環型社会に向けて、恵み豊かな自然資本を次世代に引き継いでいきます。近年においては、日本のみならず中国やラオスにおいても、多様なパートナーや地域社会と共に、環境負荷低減等に貢献する様々な活動を実施してまいりました。

例えば、当社の使用する原料生薬に関し、ツムラ生薬GACP※1は独自のガイドライン遵守状況を全地域で確認することで情報を管理しています。その中では、生産者から自社に入るまでの工程において、記録を遡及(生産履歴および栽培加工に関する指導・教育)し、全体を監査する体制も確立しています。これらの活動は不適切な農薬使用や土壌汚染の防止等へつながっています。その他、中国における人参栽培では林地伐採跡地での栽培が一般的でしたが、現地の企業や研究機関と共同で栽培技術の研究を行い、畑地栽培を推進してまいりました。また、ラオスにおいては、官民連携のもと不発弾に由来する金属類を除去し、危険な状況にあった土地の農地整備を進め、安全に農業に従事できる場を提供するなど、地域の住民や社会と共生した生薬栽培を推進しています。※2

2022年に制定した「サステナビリティ憲章」では環境との調和を図ることを明記しています。私たちは、今後も生物多様性をはじめとした自然環境に対する負の影響を極小化し、ネイチャーポジティブを目指してまいります。また、私たちは2023年9月にパーパスを起点とした重要課題(マテリアリティ)を特定し、そこでは健康や経営基盤の強化に加え、自然に関するマテリアリティも明記しており、これを軸とした情報開示を進めることで、ステークホルダーとの対話と共創を促進していきます。

- ※1ツムラ生薬GACP:GACPは、Good Agricultural and Collection Practiceの略で、WHO などが制定した薬用植物の優良農業規範であり、栽培から出荷まで詳細に規定されています。ツムラでは、これを基に「ツムラ生薬GACP」として日本漢方生薬製剤協会(日漢協)が取りまとめた日漢協版GACPや中国の規範を参考にし、独自に定めています。

- ※2各国における事業を通じた社会課題への取り組み事例については、以下のページをご覧ください。

■中国

■日本

■ラオス

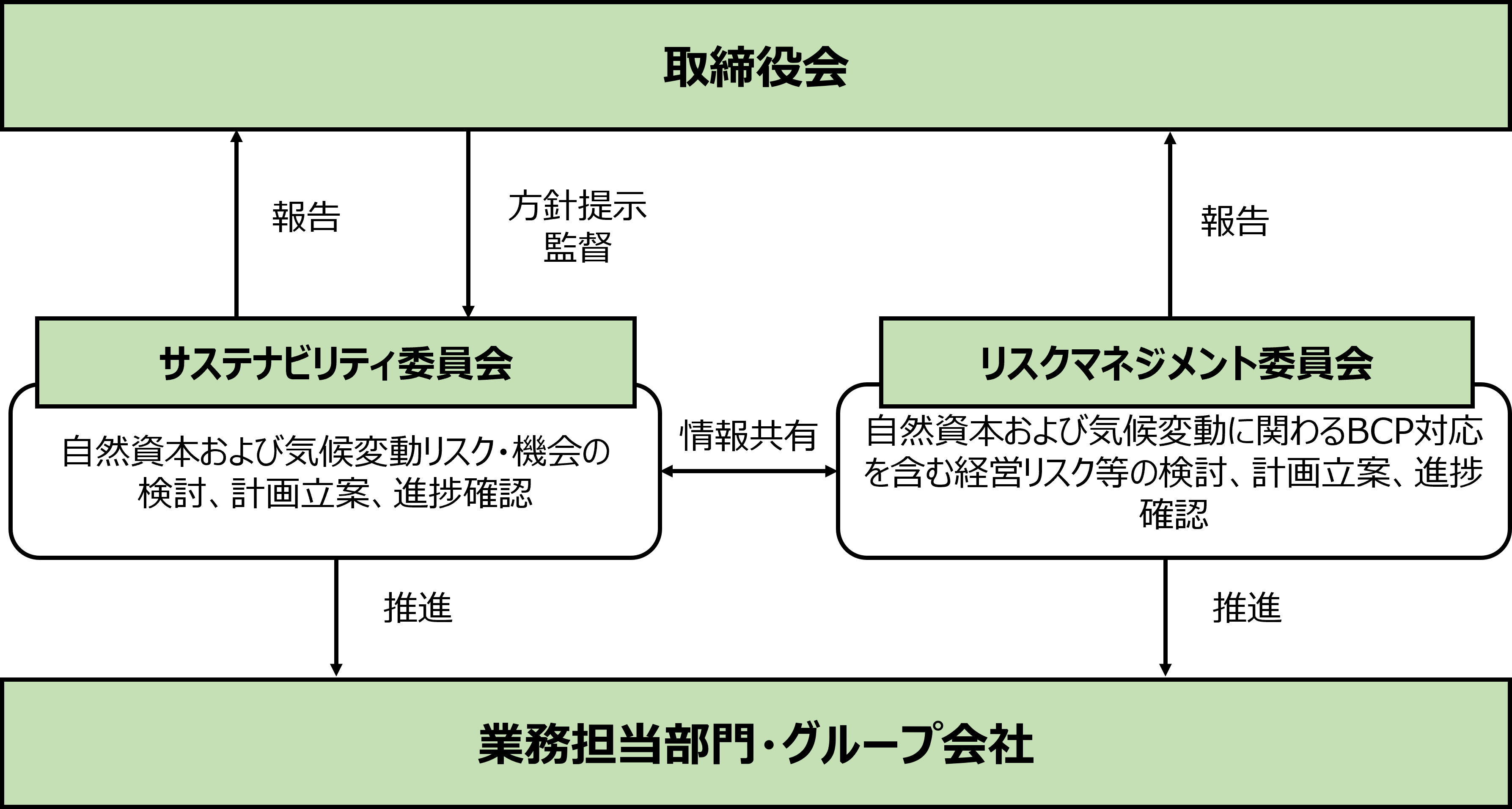

ガバナンス

自然資本および気候変動を含むリスクと機会や、ツムラグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための重要な意思決定は、取締役会が担っています。また取締役会で戦略の決定、投資判断等を行うに際しては、自然資本および気候変動に係る影響を踏まえて意思決定を行っています。

自然資本および気候変動を含むサステナビリティに関する議題を扱うサステナビリティ委員会(2021年10月設置、年2回以上開催)は取締役会によるモニタリング(方針指示・監督)を受けています。

サステナビリティ委員会の委員長はサステナビリティに関する業務の担当役員であるCo-COOが担っています。サステナビリティ委員会で審議されたテーマはCo-COOが取締役会に報告します。

2023年度は、新たに「委員長報告会」を設置(3回開催)し、サステナビリティに関する各分科会の進捗報告とそれに対する経営の指示が迅速に行われる体制を構築しました。

また、自然資本および気候変動を含む長期経営ビジョンの実現を通じて当社の企業価値向上を持続的に向上するため、2022年度より当社の取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)及び当社と委任契約を締結している執行役員の中長期業績連動株式報酬(長期インセンティブ)の評価の一部として、自然資本および気候変動に関連するサステナビリティ課題の進捗目標の達成度に応じた評価指標を組み入れており、この配分割合は、25%です。

自然資本および気候変動関連のガバナンス体制

| 取締役会 |

|

|---|---|

| サステナビリティ委員会 |

|

| リスクマネジメント委員会 |

|

自然資本および気候変動関連のガバナンス体制図

リスク管理

自然資本および気候変動関連のリスクに関しては、主にサステナビリティに関するテーマを取り扱うサステナビリティ委員会と、経営リスクに関するテーマを取り扱うリスクマネジメント委員会(年2回開催)において審議され、両委員会が情報を共有しながら、リスクを評価・管理しています。2023年度はリスクマネジメント委員会が2回、サステナビリティ委員会が4回開催されました。自然資本および気候変動関連のリスクと機会の評価および管理を統括しているCo-COOが委員長のサステナビリティ委員会は、外部専門家の助言も踏まえ、自然資本および気候変動が中長期的に当社グループの経営戦略に与えるリスクと機会の分析、対策の検討を行います。その結果については取締役会に報告し、取締役会は必要な指示を行い、対応状況を監督します。

リスクマネジメント委員会は、あらゆる要因による工場の操業停止等のリスクを、財務上の影響の多寡、発生確率の高さを勘案し、優先順位を決定のうえBCP対応を含む対策の検討を行い、その結果を取締役会に報告します。サステナビリティ委員会とリスクマネジメント委員会で検討するリスクは、事業リスクとして統合・管理しています。

戦略

当社グループは、自然資本、およびそこから供給される生態系サービスの重要性を認識しており、従来から長期目線での活動を進めてきました。2022年にはサステナビリティ憲章を定め、医薬品・製商品の原料となる生薬を持続的に調達するための栽培研究や環境保全対策等をより一層推し進めています。

この度、自然関連財務情報開示フレームワークであるTNFDが2023年9月に公表されたことに伴い、当該フレームワークに沿った開示を宣言する「TNFD Adopters」にも2023年12月に登録し、改めて事業と自然との関わりについて評価を行いました。

開示が初年度となる今回は、対象となる拠点などをある程度絞り込んだうえで分析を進めました。

自然資本の関連課題の分析(LEAP分析)

TNFD提言の提示するLEAPアプローチに基づき、主要事業のバリューチェーンを対象とした自然資本への依存・影響の度合いによるスクリーニングと、その結果を踏まえ、特に依存と影響が大きいと想定される生薬生産地(バリューチェーン上流)および自社拠点※1を対象として、LEAPアプローチ(Locate、Evaluate、Assess、Prepare)に沿った自然関連課題の分析を行った結果を開示します。

バリューチェーンと事業プロセス

| バリューチェーン | セクター※2 | サブインダストリー | 事業プロセス | プロセス番号 |

|---|---|---|---|---|

| 上流(生薬生産地) | 生活必需品 | 農産物 | 大規模灌漑耕作作物※3 | P21 |

| 中流(自社拠点) | ヘルスケア | バイオテクノロジー製造 | ライフサイエンス、製薬、バイオテクノロジー製造 | P39 |

| 下流※4 | 一般消費財 | 流通業者 | 流通 | P4 |

- ※1自社拠点には、本社や自社グループの工場に加え、大規模な生薬製造拠点等(平村衆贏(湖北)薬業有限公司など)を含んでいます。

- ※2分類およびプロセス番号は、GICS(Global Industry Classification Standard、世界産業分類基準)に基づいています。

- ※3生薬栽培においては大規模天水耕作作物も多くありますが、自然資本への依存・影響の度合いは大規模灌漑耕作作物と共通の部分が多くあるため、こちらの分類を参考にしました。

- ※4下流(流通)については上流や中流と比べてリスク・機会の影響が相対的に小さいと想定されたため、今回は詳細な分析対象とはしませんでした。

1.影響を受けやすい地域・バイオーム※5の分析(Locate)

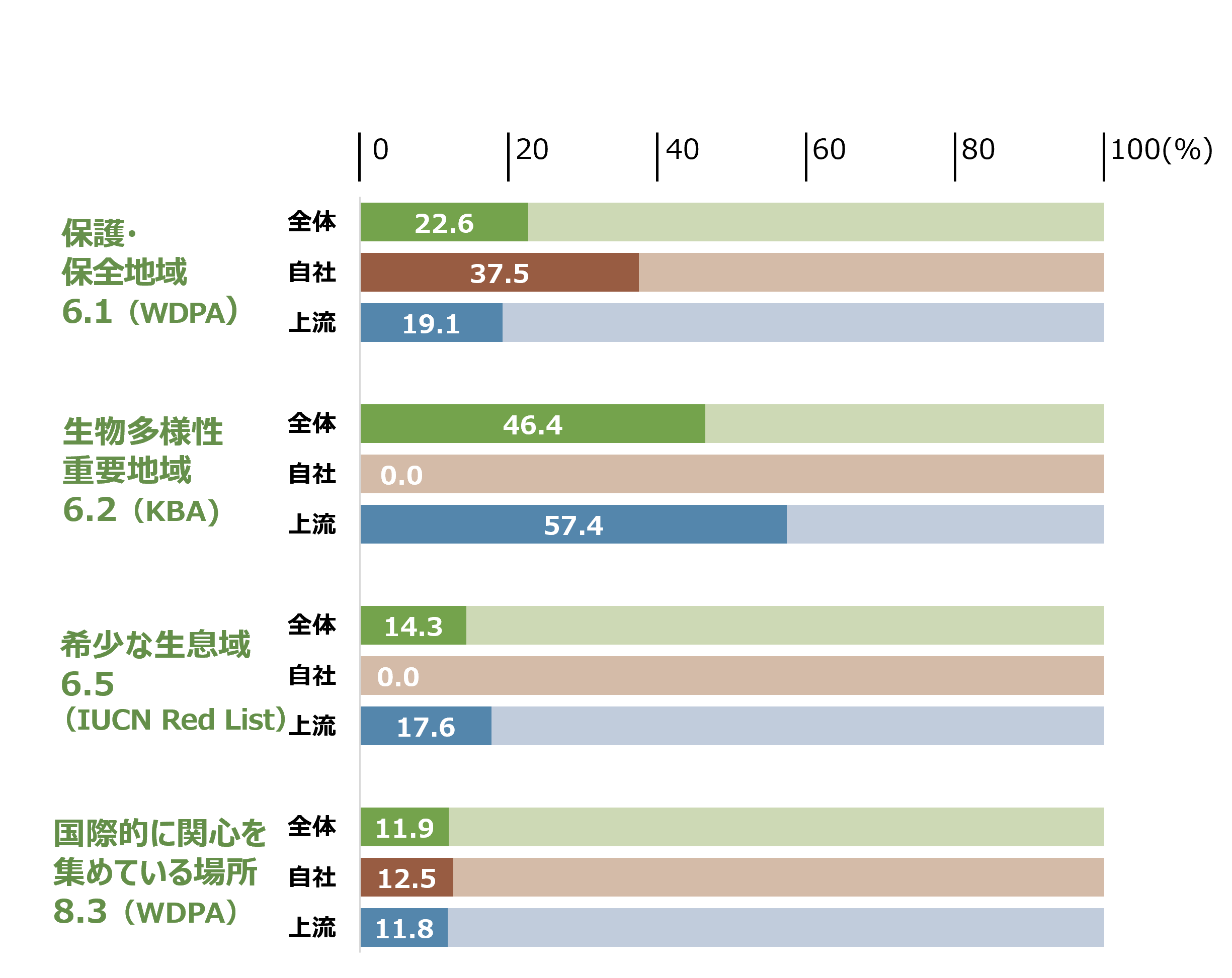

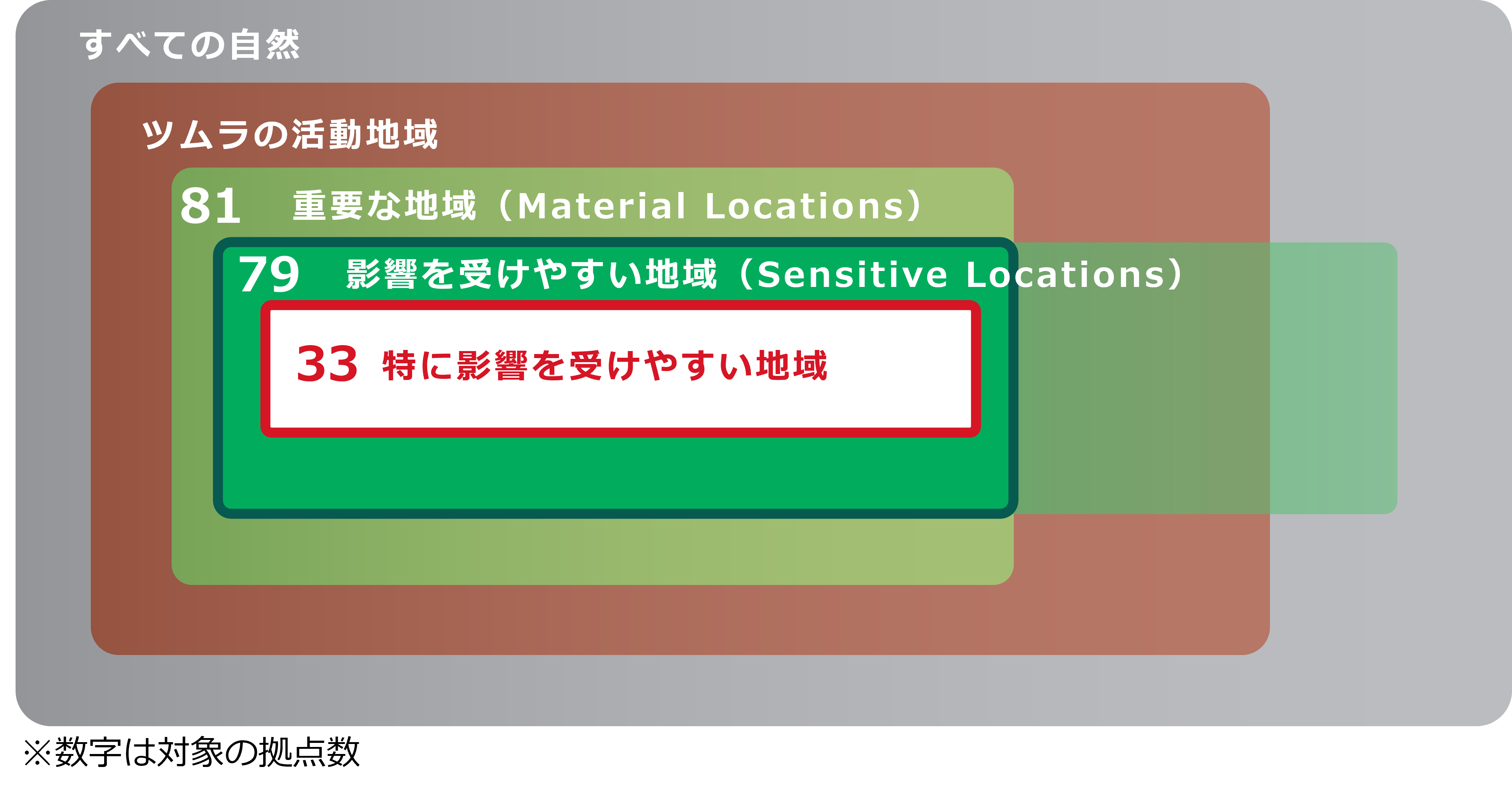

当社は直接、生薬生産地から原料生薬を調達しており、ツムラ生薬GACPによって最上流の生薬生産者を把握し、遡及可能な体制とシステムを構築しています。この強みを生かし、自社拠点16拠点に加え、上流拠点のうち調達上の影響が大きいと認識している65拠点の位置データ(計81拠点)をTNFDで紹介されている分析ツール※6にインポートし、TNFDが「優先地域」の位置要件として定義している「影響を受けやすい地域(sensitive location)」に該当する拠点の特定を行いました。

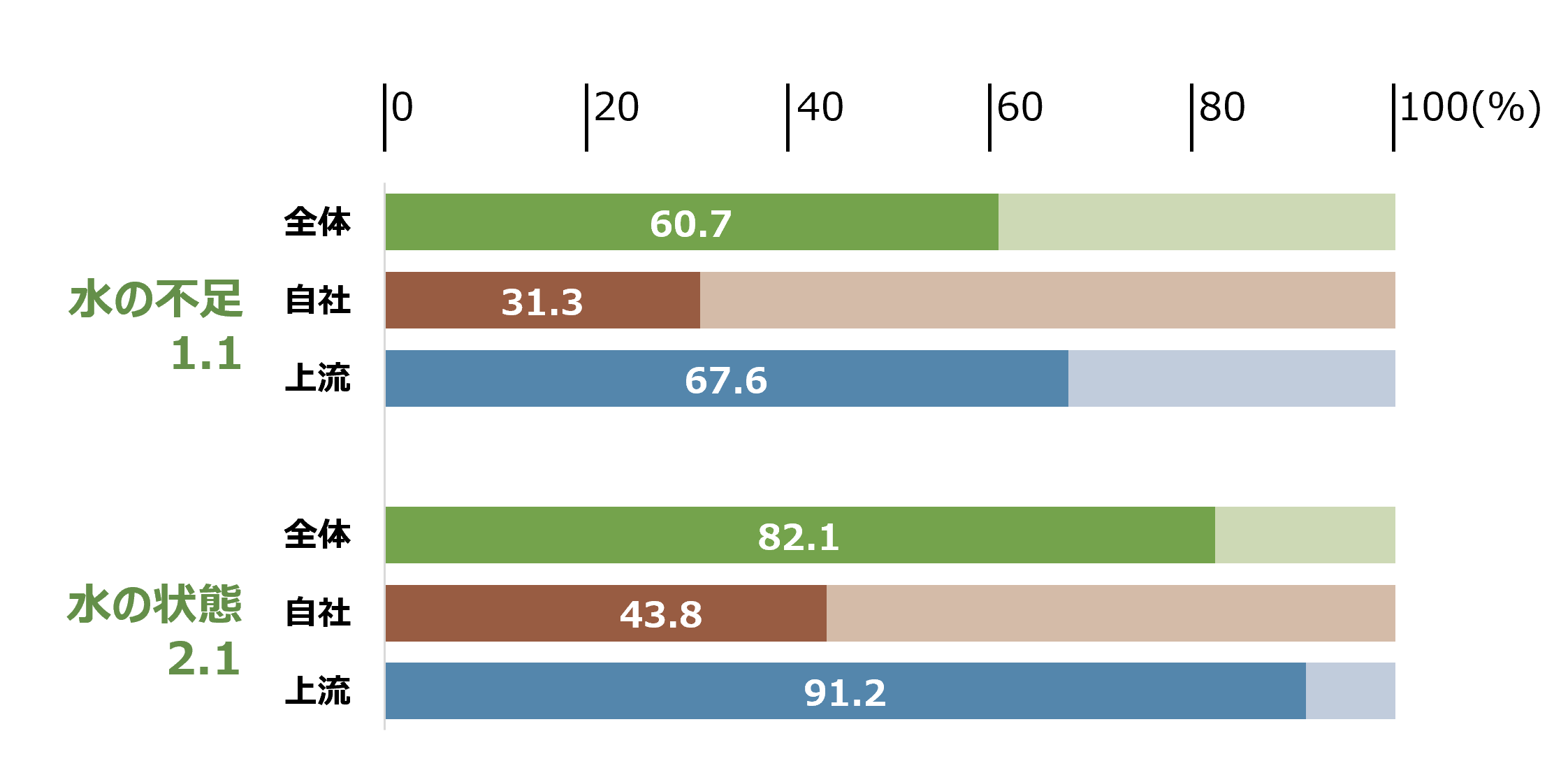

TNFDの定義する「影響を受けやすい地域」の判断基準のうち、今回の分析では、分析ツール※6を用いることで利用可能な、「生物多様性にとって重要な地域」、「生態系の完全性が高い地域」、「物理的な水リスクが高い地域」の3つの各判断基準について、該当している拠点の有無や各スコアを確認し、影響を受けやすい地域に位置している拠点を特定しました。例えば、スコア3.4以上を閾値として分析した場合には、生態系の状態にリスクのある地域は認められませんでしたが、生薬生産地の57.4%が生物多様性の重要な地域(KBA:Key Biodiversity Area)で操業していることや、生薬生産地の67.6%、自社操業地の 31.3%が水ストレスの高い地域で操業していることを特定しました。また、自社拠点16拠点および上流拠点65拠点の位置データと公表されている地域のバイオームデータを重ね合わせることで、バイオームを特定しました。河川、人工的な淡水、地下洞窟・岩石、温帯林・北方林、集約的な土地利用が自社拠点と上流拠点共に多く該当しておりました。

- ※5バイオーム:世界中の様々な場所に存在する生態系の種類のことであり、一般的に平均降雨量と気温のパターンに応じて生息する植物種によって定義されています。

- ※6WWF Biodiversity Risk Filter

-

生物多様性にとって重要な地域

-

物理的な水リスクが高い地域

さらに、上記分析ツールにおいて「保護・保全地域※7」、「生物多様性重要地域※7」、「希少な生息域※7」、「国際的に関心を集めている場所※7」、「生態系の状態※7」、「水不足※7」および「水の状態※7」のいずれか1つ以上でリスクが非常に高い(スコア4.2以上)と判定された拠点を「特に影響を受けやすい地域」として特定しました。

その結果、上流拠点のみが特定され、日本では7拠点、中国では26拠点が該当しました。今後は、更に多くの上流拠点を含めて詳細なLocate分析を進め、より網羅的かつ確実に、自然との接点の把握を進める予定です。

- ※7WWF Biodiversity Risk Filterにおける各指標の引用元データベースは、WDPA(保護・保全地域、および国際的に関心を集めている場所)、KBA(生物多様性重要地域)、IUCN Red List(希少な生息域)、BII(生態系の状態)、およびWWF Water Risk Filter(水不足、水の状態)です。

-

Locate分析のイメージ

-

特に影響を受けやすい地域

2.自然への依存・影響の分析(Evaluate)

ENCORE※8を用いて生薬生産地および自社拠点を対象に自然への依存・影響の特定と評価を行い、ヒートマップを作成しました。その結果、各事業プロセスにおける主要な自然資本への依存・影響は下表の通りでした。

- ※8ENCORE:Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposureの略。TNFDフレームワークにおいて、生態系サービスの評価に活用できるとして紹介されているツール

各事業プロセスにおける主要な自然資本への依存・影響

| バリューチェーン | 影響度 | 自然資本への依存・影響 |

|---|---|---|

| 上流(生薬生産地) | 非常に高い | 暴風雨からの保護、地下水、地盤の安定化と浸食防止、淡水生態系利用、陸域生態系利用、水使用 |

| 高い | 物質の流れの緩衝と減衰、病気の制御、洪水からの保護、暴風雨からの保護、グローバル気候の制御、微気候の制御、地下水、地盤の安定化と浸食防止、害虫の制御、花粉の媒介、風化プロセス、分解・固定プロセス、地表水、水流の制御、淡水域の化学的状態、海水の化学的状態、土壌汚染、陸域生態系利用、水質汚染 | |

| 中流(自社拠点) | 高い | 地表水、土壌汚染、固形廃棄物、水質汚染、水使用 |

上記結果から、生薬生産地・自社拠点ともにリスク・機会に繋がり得る重要な依存と影響があること、とりわけ生薬生産地において自然資本への依存や影響の範囲が広いことを認識しました。

3.自然関連リスク・機会の特定(Assess)

生薬生産地・自社拠点にて、全22個のリスク・機会(リスク16個・機会6個)を以下の手順にて抽出しました。

- 上流(生薬生産地):TNFD農業・食セクターガイダンス※9におけるリスク・機会リストをベースとして、依存・影響ヒートマップで中程度(Moderate)以上の依存・影響項目を基に、TNFDのリスク・機会類型を参照し、当社に関連すると考えられるリスク・機会を抽出し記載

- 中流(自社拠点):依存・影響ヒートマップで中程度(Moderate)以上の依存・影響項目を基に、TNFDのリスク・機会類型を参照し、当社に関連すると考えられるリスク・機会を抽出し記載

ここでは、特に依存または影響が高いことから起因し得るリスク・機会について、当社への将来的な財務影響が予見される主な項目を下表の通り整理しています。今後は、この度定性的に整理した当社への財務影響を想定し得るリスク・機会の情報をベースに、定量化も含め、より詳細な分析を進めていく予定です。

- ※9Draft sector guidance – Food and agriculture,

https://tnfd.global/publication/additional-sector-guidance-food-and-agriculture/

自然関連リスク・機会

| 区分 | タイプ | 番号 | リスク・機会名 | 該当する事業プロセス | |

|---|---|---|---|---|---|

| 上流 | 中流 | ||||

| 物理的リスク | 急性 | 1 | 作物の病害虫の増加 | 〇 | |

| 2 | 生薬事業の操業地にて発生する洪水・土砂災害等の自然災害の影響によるインフラ整備の必要性が発生 | 〇 | 〇 | ||

| 慢性 | 3 | 土壌の劣化による土地生産性と気候変動緩和機能の低下の結果、収量低下 | 〇 | ||

| 4 | 水質汚濁物質濃度の高い地域から低い場所への転換の必要性が発生 | 〇 | |||

| 5 | 自然の受粉媒介者の減少による、機械や人の手による受粉の必要性増加 | 〇 | |||

| 6 | 農地の土地生産性の喪失により、農業従事者およびサプライヤーの移転の必要性が発生 | 〇 | |||

| 7 | 汚染濃度と水ストレスの増加に伴う、浄水・淡水化技術、土壌浄化技術の必要性が発生 | 〇 | |||

| 8 | 水ストレスの高まりによる生産プロセスの停滞・停止 | 〇 | 〇 | ||

| 移行リスク | 政策・法規制 | 9 | 原材料の生産や製品の製造に関する法規制・認証への対応 | 〇 | 〇 |

| 10 | 廃棄物、プラスチック関連規制 | 〇 | |||

| 11 | 保護地域の拡大による、生産・調達地域の移転要請 (GBF 30 by 30) | 〇 | |||

| 12 | 先住民族や地域コミュニティによる集団的土地所有権主張 | 〇 | |||

| 技術 | 13 | 効率的でクリーンな作物品種・製造技術・輸送技術への移行要請 | 〇 | 〇 | |

| 市場 | 14 | 自然への影響の少ない持続可能な方法で生産・製造された商品に対する消費者の嗜好の高まり | 〇 | 〇 | |

| 評判 | 15 | 事業活動にともなう環境負荷の増加(汚染、森林破壊、排出等)による評判の低下 | 〇 | 〇 | |

| 責任 | 16 | 生産工程に伴う周辺環境への環境負荷増加 | 〇 | ||

| 機会 | 資源効率 | 17 | 生産効率の良い、水、天然資源などの資源投入の少ない生産プロセスへの移行 | 〇 | 〇 |

| 18 |

再生農法の実施による市場評価の向上、生態系サービスや環境資産を強化する自然植生の割合の増加 (例:土壌構造によって気象関連のダメージへの対応力を高める) |

〇 | |||

| 19 | 天然資源の再利用・リサイクル率向上 | 〇 | |||

| 20 | 環境負荷の低い生産プロセスへの移行 | 〇 | |||

| 製品・サービス | 21 |

廃棄物の再利用や代替品への転換を踏まえた製品の開発 (例:アップサイクリングや、廃棄物の製品への再利用) |

〇 | 〇 | |

| 22 | 生産プロセスの持続可能性について認証された生薬の提供増加 | 〇 | |||

4.自然関連課題に関する指標と目標(Prepare)

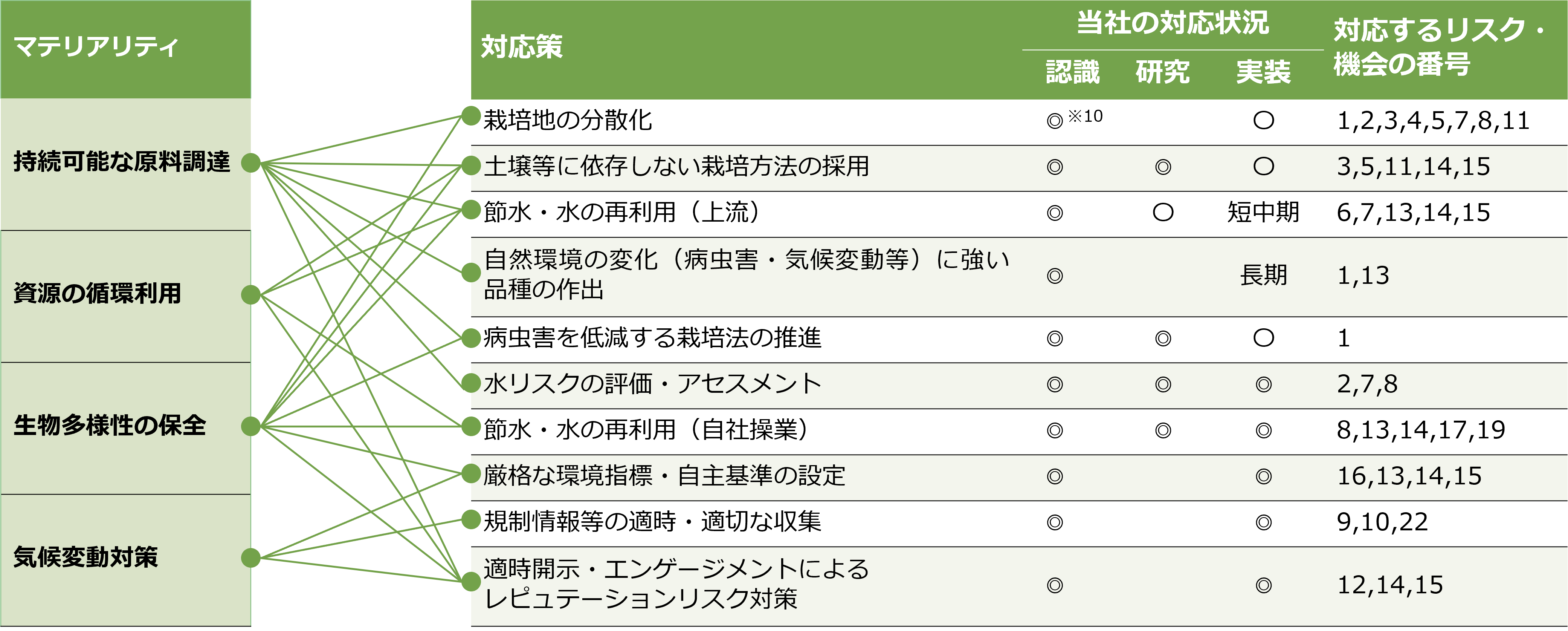

Assessで抽出した自然関連リスクと機会のうち、それぞれのリスクへの対応策やその取り組み状況を検討し、各対応策の進捗状況を3つの段階(対応策の必要性を認識している段階、研究によって対応している段階、対応策を事業上に実装している段階)に分けて整理しました。

対応策と対応状況

- ※10◎:対応している、〇:部分的に対応している、短中期:10年未満に実装見込み、長期:10年以上先に実装見込み

また、中長期環境目標においても温室効果ガス排出量および原料生薬野生品使用品目数を設定しており、これらは自然資本にかかわる指標であると認識して管理しています。

中期環境目標における自然資本関連指標

| 項目 | 指標(基準年:2020年度) | 対象 |

|---|---|---|

| 温室効果ガス排出量 |

2030年度:50%削減 2050年度までに実質ゼロ |

グループ全体※11 (Scope1, 2)※12 |

| 漢方・生薬製剤の原料生薬 野生品使用品目数 |

2031年度:11品目 (基準年:34品目) |

グループ全体 |

- ※11

ツムラグループ全体

日本:茨城工場、静岡工場、石岡センター、研究地区、本社、支店・営業所、夕張ツムラ、ロジテムツムラ

中国:上海津村製薬有限公司、天津津村製薬有限公司、深圳津村薬業有限公司、盛実百草薬業有限公司

ラオス:LAO TSUMURA CO., LTD.

- ※12 Scope3の温室効果ガス排出量に関しては、現在、ツムラグループ全体の排出量(Scope1+2+3)のうち60.1%を占めるカテゴリ1(購入した製品・サービス)において1次データを用いた排出量算定や、算定対象を特定したマテリアルフローの検討等を進めております。

今後は、今回の分析をふまえ、2025年度を初年度とする次期中期経営計画や中長期環境目標に適切な管理の指標と目標を設定してまいります。その中で、水の効率的な利用に関する指標と目標の見直しなども想定しています。また、上流(生薬生産地)の対象拠点を拡大するとともに、下流(流通)も含めて、バリューチェーン全体へと分析対象を拡大していきます。さらに、外部環境の変化や分析ツールの拡充等にも適切に対応し、様々なシナリオや財務影響の定量化なども考慮して、自然資本に関連する依存・影響・リスク・機会のより精緻な評価・管理を推進いたします。

私たちは、サステナビリティビジョン「自然と生きる力を、未来へ」の実現に向けて、自然資本をはじめとした様々な環境問題に統合的かつ真摯に取り組むことを通じて、地球全体のwell-beingに貢献し続けてまいります。