国内事業

売上高

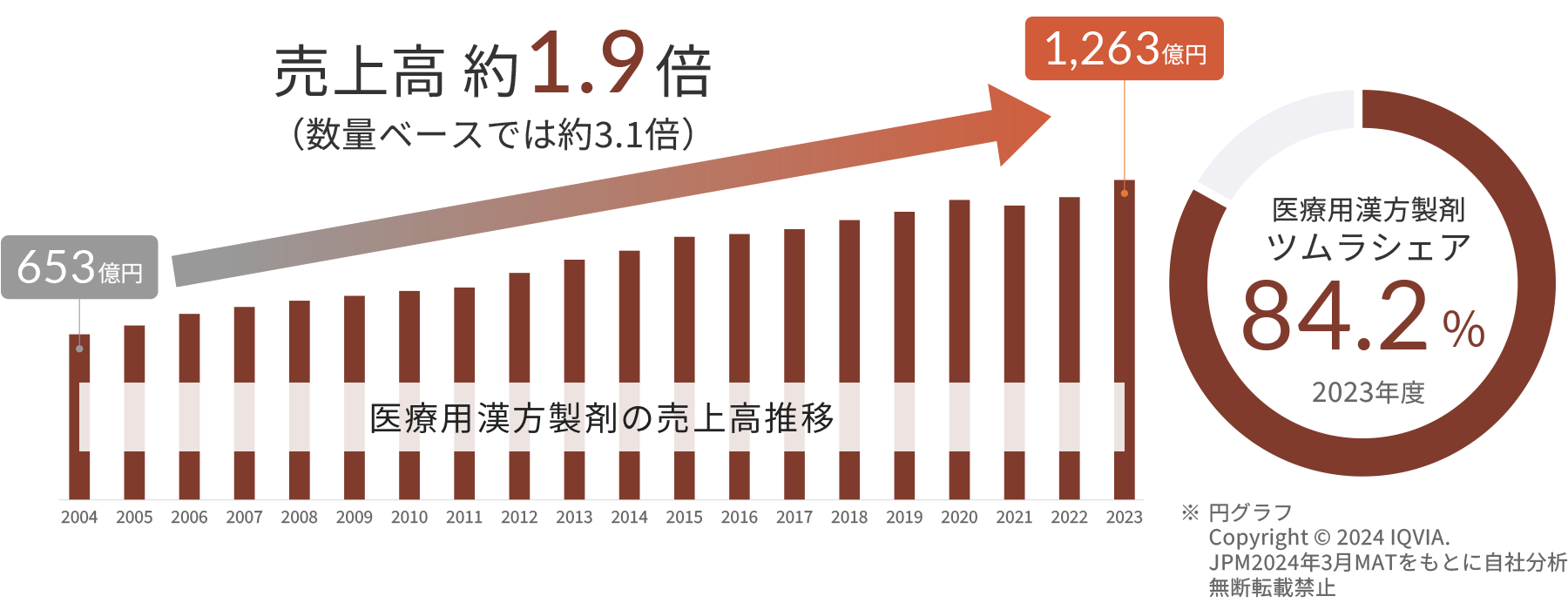

医療用漢方製剤の売上高は20年間で約2.3倍に伸長し、数量ベースでは約2.8倍になっており、国民医療に広く浸透してきています。

医療用漢方製剤における当社のシェアは2024年度末時点で84.6%と、非常に高いシェアとなっております。

また、日本で承認されている医療用漢方製剤は148処方あり、そのうち、129処方を当社が販売しており、国内トップのラインナップです。

漢方医学の確立・教育充実による医学部教育モデルカリキュラムにおける漢方製剤に関する文言の変遷

2001年(策定):「和漢薬を解説できる」

2011年(改訂):「和漢方(漢方薬)の特徴や使用の現状について概説できる」

2017年(改訂):「漢方医学の特徴や、主な和漢薬(漢方薬)の適応、薬理作用を概説できる」

エビデンス構築による漢方製剤の育薬の推進(2004年度~)

2004年:医療ニーズの高い領域において新薬治療で難渋している疾患で、漢方薬製剤が特異的に効果を発揮する疾患に的を絞り、エビデンス(科学的根拠)を確立する処方として育薬処方を設定

2016年:治療満足度や薬剤貢献度の低い領域でのエビデンス構築により診療ガイドライン収載を目指す処方としてGrowing処方を設定

国内の社会課題

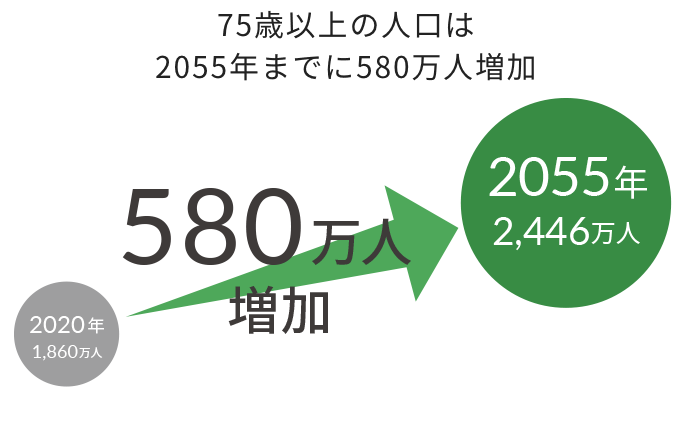

わが国は、超高齢社会を迎えており、2055年には75歳以上の高齢者が2,400万人以上となり総人口の25%を超えると予測されています。

高齢化により、認知症患者や高血圧に伴う心不全の患者の増加、また、がん治療が進歩したことで、死亡率が低下している一方、治療中や経過観察中の方なども含む「がんサバイバー」が増加しています。

これにより、病床数の不足や介護が必要となる方が増加するなど、深刻な社会課題になっていきます。

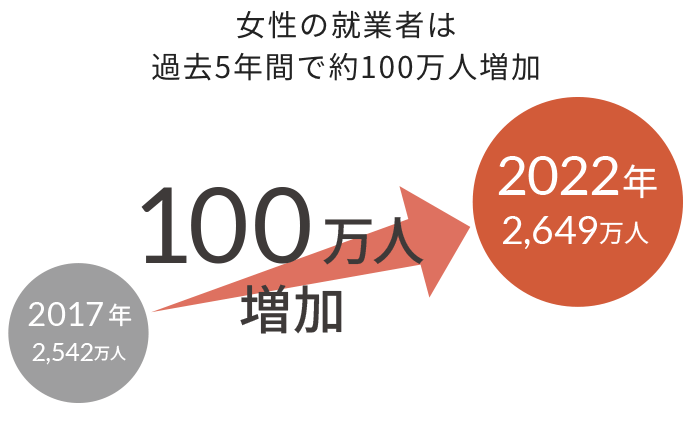

また、女性の就業者数については、過去5年ほどで約100万人増加し、就業者数全体の約45%を占めるようになりました。

ライフステージの変化に伴うホルモンバランスの乱れにより、様々な症状が発生することがあります。健康に働き続けたいと願う若い世代からの、漢方薬に対する関心がさらに高まると推測されます。

重点3領域と社会課題の解決

当社は、社会的課題を解決するために、医療用漢方事業では、「高齢者関連領域」、「がん領域 支持療法」、「女性関連領域」を重点3領域と位置付け活動しています。

高齢者関連領域では、老化関連疾患の一つであるフレイルが急増すると推測されています。フレイルにともなう諸症状の改善により重症化を抑制し、高齢者が自立した日常生活を営むことができる社会の実現に貢献していきます。

がん領域(支持療法)では、がん治療の副作用軽減、身体的苦痛や精神的苦痛などを漢方薬で和らげることより、QOLを向上させ社会復帰の一助となるように取り組んでいます。

女性関連領域では、月経前症候群や更年期障害などのホルモンバランスの乱れなどによる不調などで、能力を最大限発揮することの妨げになっているケースにおいて、漢方薬で症状の改善ができるよう情報提供を強化していきます。

- 支持療法:がんそのものにともなう症状や、がん治療による副作用の症状を軽減させる等の治療

重点3領域と育薬処方・Growing処方

重点3領域に関連する漢方処方を育薬処方、Growing処方と位置づけています。

これらに関連する漢方処方の基礎・臨床エビデンス、漢方製剤掲載の診療ガイドラインおよび漢方医学的な処方の使い分け等に関する情報を提供し、関連処方の展開に向けた活動を継続的に実施しています。

一例としては、高齢者関連領域において市場ニーズの大きい「循環器疾患における周辺症状」「フレイルに伴う諸症状」を重点施策として追加し、高齢者心不全の予後管理、全身状態のQOL向上、健康寿命延伸に資する基礎・臨床エビデンスの創出に取り組んでいます。

一人ひとりに合った漢方治療を受けられる状態の実現へ向けて

-

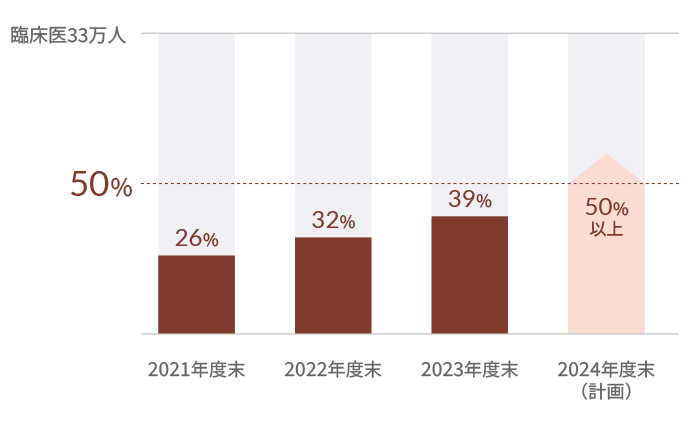

10処方以上を使い分けされる医師の割合 -

医療関係者向けの会員制サイト

国内の医療用漢方事業での目指す姿は、患者様がどの医療機関・診療科においても、一人ひとりに合った漢方治療が受けられる状態の実現です。

そのファーストステップとして、製品の安全性・有効性・品質に関する情報を、最適なチャネルから提供できる仕組みの構築に着手しており、医師が患者様の症状に応じて、漢方製剤を使い分けする状態を目指しています。

2024年度末には、10処方以上を処方する医師は、臨床医の50%を超えました。

また、「ツムラメディカルサイト」を中心に、デジタル技術を活用した「e-プロモーション」を推進しています。Web講演会への参加状況やコンテンツの閲覧データから、医師が求めている情報を個別に分析し、MR活動とのハイブリッド型プロモーションによって、より進化した情報提供活動を実践しています。