CEOメッセージ

パーパスを軸に、患者様や社会に真に貢献できる価値を提供

創業から現在、そして未来をつなぐパーパス

パーパス制定から3年が経ち、組織は患者様や社会への貢献をより深く、より広い領域で意識する方向に進んでいます。ツムラグループのパーパス「一人ひとりの、生きるに、活きる。」とは、“社会公益の一端となる意義ある事業を興す”という、132年前の創業者・津村重舎の情熱を起点に、現在とその延長線上にある50年~100年先の未来を見据えて、社会的使命として私たちが究極的に成し遂げようとする事業の“志”と位置づけています。私たちはどこに向かっており、どのような社会的価値を提供する会社なのかを、長い時間軸で社内外の方々に示せたことに、あらためて今、大きな意義を感じています。

ただし、パーパスが組織に浸透しただけでは、価値の創造には結びつきません。山登りに例えると、「どの山に登るのかを決め、なぜ登るのかを明らかにする」ことがパーパスであり、「頂上に到達した時に“なっていたい姿”」がビジョンです。そして、「どの地点まで、どのようなルートで登るのか」を10年スパンで構想し、山頂を極めるために3〜4年単位で策定したマイルストーンが中期経営計画です。こうした階層で価値創造の道筋を示したことで、従業員は目の前の仕事と組織の目的とのつながりがイメージしやすくなったようです。従業員一人ひとりが、3〜10年の時間軸で自身の立ち位置を適宜確認しながら、“山頂”を意識することで、新たな挑戦や困難を乗り越える原動力になるものと考えています。

長期経営ビジョンの背景にある考え方

自然と共生するとともに、伝統医薬(漢方薬・中薬)を中心に自然と科学の力によって、一人ひとりのwell-beingをサポートできる時代の到来を迎えるために、PHC:一人ひとりに合ったヘルスケア提案、PDS:未病の科学化、PAD:潜在能力開発の3つの“P”が実現されている状態を「TSUMURA VISION “Cho-WA” 2031」として掲げています。そのうち、PHCとPDSを実現する第一のステップは、企業使命「漢方医学と西洋医学の融合により世界で類のない最高の医療提供に貢献します」のとおり、漢方治療の標準化と普及・拡大です。まず漢方医学の理論に基づいて、10処方以上を処方する医師が50%以上となるという目標を掲げ、計画どおり2024年度に達成しました。

次のステップは2031年度までを目途に、「診療領域基本処方」を処方する医師が50%以上となる状態を実現し、患者様ごとの最適な漢方治療の確立に貢献していきます。

近年、急速に進展しているデジタル技術やデータ解析手法は、漢方治療のアップデートを促していくと見ています。漢方治療の効果をデータによる科学的な根拠で示せることで、社会への浸透が加速すると考えています。当社では現在、一人ひとりの体質や症状の違いを診る個別化治療を推進すべく、漢方診断サポートシステムの開発に取り組んでいます。

加えて、疾患ごとの「未病」状態の検出と、診断・治療方法の確立にも着手しています。患者様の病状が悪化してから治療を始めるのではなく、未病の段階で早期介入する方が、病気の進行を阻止できる可能性が高まるからです。漢方医学は元来、未病の治療を重視する医学です。未病の科学化は、非常に難しい挑戦ですが、当社の知見と漢方製剤が近い将来、社会に大きな価値をもたらすと確信しています。

また、薬だけに頼るのではなく、日常の生活においても、食・栄養、運動、睡眠、ストレスマネジメントなどに関する「養生」の考え方を取り入れ、健康維持・増進に努めることが重要です。当社グループは養生の領域においてもエビデンスに基づくアプローチを重視しており、活力ある健康長寿社会の実現に貢献できる商品・サービスの事業展開を推し進めています。

コアコンピタンスを活かした新たな価値創造

「伝統」とは、単なる歴史の積み重ねではありません。革新の連続によって生み出され、受け継がれていくものだと私は考えています。当社グループも、日本の伝統医学である漢方の領域で、革新的な取り組みを続けてきました。一方で、漢方薬・中薬との接点がない事業や、2〜3年先には成り立たなくなるようなビジネスは手掛けない方針を堅持しています。これからも、現代〜100年先の世代に価値を提供できる事業に、経営資源を投入していく方針です。

私たちのコアコンピタンスは、植物を中心とする天然物から、安全性や有効性、均質性を確保した高品質な医薬品を製造する製薬の技術・ノウハウです。主力である医療用漢方製剤に軸足を置きながらも、コアコンピタンスを最大限に活用し、患者様や社会に真に貢献できる価値を提供し続けることが、持続的な成長には不可欠です。このような考えに基づいて、中国で生薬をベースにした中薬・中成薬や薬食同源製品などの大健康事業を展開するなど、事業領域の拡大に努めています。

天然物由来の医薬品メーカーとして、世界市場を牽引する存在になるには、グローバルスタンダードの品質基準をクリアしなければなりません。そのために、医薬品規制調和国際会議(ICH)が定める、合成医薬品と同等の品質管理レベルにまで当社グループ製品のクオリティを引き上げ、グローバルでの競争優位を確立していく考えです。中国の中薬・中成薬企業との事業提携や共同研究にも、非常に大きな意義があります。なぜなら日本の漢方薬とともに、天然物を原料とする中薬・中成薬を、グローバルスタンダードの品質に引き上げることが、日中をはじめ世界レベルでの持続的な価値の創造につながるからです。

2022年にWHOがインドに設立した「WHO伝統医学グローバルセンター」から、2025年5月に開催された「世界中の伝統医療のための強固なイノベーション・エコシステムの構築を推進する」会議のパネリストとして私が招待を受けました。スケジュールの都合で参加は叶いませんでしたが、「ツムラの漢方医学と西洋医学の治療力を融合させるリーダーシップ、品質、持続可能性、そしてイノベーションへのコミットメントは模範的である。ツムラ独自の『漢方バリューチェーン』と、心・体・社会・自然の調和を目指すビジョンは、世界の伝統医学の未来にとって力強いモデルとなるであろう」とのコメントをいただいており、私たちの取り組みに関心が非常に高いことを実感しました。

事業基盤をさらに強化し、組織の潜在能力を最大限に引き出す

第2期中計の展望と、戦略課題の進捗状況

第1期中期経営計画期間は、DX投資に力を入れた3年間でした。従来、医師への情報提供活動は、MR※1が何度もリアルで面談を重ねて実施していました。しかしコロナ禍を機に、動画配信やWeb講演会を駆使したe-プロモーションの成果が認められたことから、DX投資を強化してきました。その結果、漢方に関する情報への医師一人ひとりのニーズを可視化する基盤が整いつつあり、MR職に関しては「労働生産性2倍」の目標達成が視野に入っています。

目下の課題は、漢方バリューチェーン全体のDXを促進し、生薬調達や生産部門を含む全従業員の労働生産性2倍以上を達成することです。前中計期間は、製造の各工程を自働化・省力化する技術の開発を進めました。第2期中計では、夜間の工場オペレーションを無人化し、長期経営ビジョンの最終年度には、スマートファクトリーの基盤構築の実現を目指しています。国内の医療用漢方製剤は、年間で約17億日分※2処方されています。医療に必要不可欠な存在であり、安定供給を最優先する方針です。建設コストや設備機器の価格が高騰する中でも、投資採択基準に基づく取締役会での評価を実施の上、躊躇なく適宜適切な投資を実行していきます。

中国事業に目を向けますと、2025年に入り、外商投資規制の緩和などもあり、事業環境はポジティブです。製剤プラットフォームに関しては、第1期から継続して中成薬事業への参入を見据えており、現地企業との提携交渉を、粘り強く、慎重に続けていく方針です。一方、生薬プラットフォームには大きな進展があり、2025年6月に技術提携を目的に飲片※3業界の有力企業である上海虹橋中薬飲片有限公司の株式の持分譲渡契約を締結しました。ツムラグループの生薬調達・品質管理・生産技術・ノウハウは、個別化を極めた弁証論治※4の中薬事業にも幅広く活かせると考えています。

- ※1 医療情報担当者(Medical Representatives)

- ※2 第9回NDBデータをもとに当社にて試算

- ※3 刻み生薬

- ※4 中医学における診断・治療法を示す方法論。患者の状態を総合的に分析し、その人に合った治療法・中薬処方を選択すること

上海虹橋中薬飲片有限公司

所在地:中国上海市

設立年:2003年

主な事業内容:上海エリアを中心とした飲片の製造販売

出資比率:津村(中国)有限公司:51%、

上海虹橋薬業有限公司:49%

組織風土づくりの重点

十数年前の当社は、トップダウン型の組織でした。ボトムアップ型組織への転換を促すため、私が社長に就任した2012年、人的資本政策として「“人”のツムラ」を掲げました。自立・自律的な行動を推奨し、人事制度も大きく改定して、時間をかけて従業員のマインドを変えてきたつもりです。そして2019年には、経営人財の養成と企業文化の醸成を目的とした「ツムラアカデミー」を設立しました。個人の成長に加えて、各自の能力や特性を活かしてチームで成果を追求する対話型の組織風土を醸成すべく、プログラムにコーチングスキルの獲得やチームビルディングの実践を加えました。

しかし、こうした組織風土づくりは、強引に進めると従業員は「やらされ感」を感じ、結果的に効果に結びつかないものです。また、従業員自ら「私たちはどうしたいのか」という強い意志を持って、自分たちが決めた計画を実現していく形でなければ、昨今の複雑な環境変化や課題に対応していくことはできません。

最近は、次の経営を担う世代から、当社グループの現状を冷静に見据えて危機感とスピード感をともなった提案が出されるようになりました。多くの場合、私は「すぐにやりましょう」と即決し、彼らの積極性や変革力を後押ししています。

さらに、グループ従業員を対象に毎年実施している理念浸透サーベイは、高水準で推移しており、共通認識を基盤に組織変革が大きく進むことを期待しています。

経営への監督機能をより効果的に発揮させながら、事業の「多柱化」を推進

6つの重点テーマを定めて、取締役会を運営

第2期中期経営計画の策定にあたっては、国内事業の持続的な成長、最優先課題である中国事業の基盤構築、設備投資の投資対効果などについて、取締役会で多くの時間をかけて議論しました。

2025年度の取締役会は、6つの重点テーマ(下記参照)を定めて、監督機能を強化していく方針です。社外取締役には、漢方市場や中国事業の特性を踏まえた上で、今後も多面的な検討と提言をいただく考えです。CEOである私は、社内と社外の間に存在する情報の非対称性の縮小に努めながら、十分な議論を尽くしていく所存です。中国事業と国内のヘルスケア事業は、「多角化」レベルではなく、医療用漢方事業の柱をさらに太くしながら第2、第3の柱に育て上げ、事業の「多柱化」を推進します。スピードが求められているため、他社との技術・業務提携も含めて、あらゆる選択肢を俎上に載せて検討を行っています。

ツムラグループが取り組んでいる「誰一人として取り残さない個別化漢方治療」「一人ひとりのライフステージに寄り添う事業」および「未病の科学的な解明」には、大きな価値があります。これらの実現によって競争優位性を高める大切な要素はマテリアリティです。第2期中計では、マテリアリティの「自然」「健康」を5つの全社戦略課題と紐づけ、「経営基盤の強化」も図りながら、科学的なアプローチで社会との共通価値を創造していきます。

〈2025年度 取締役会重点テーマ〉

- 長期経営ビジョン実現に向けた第2期中期経営計画の進捗状況の監督

- 中国事業の進捗状況およびガバナンス体制の確認

- 労働生産性2倍以上の実現に対する進捗状況の監督

- DX for Purposeに向けた実効性の監督

- 安定供給のための設備投資拡充および投資効果の監督

- 成長投資と株主還元を両立する資本政策の訴求

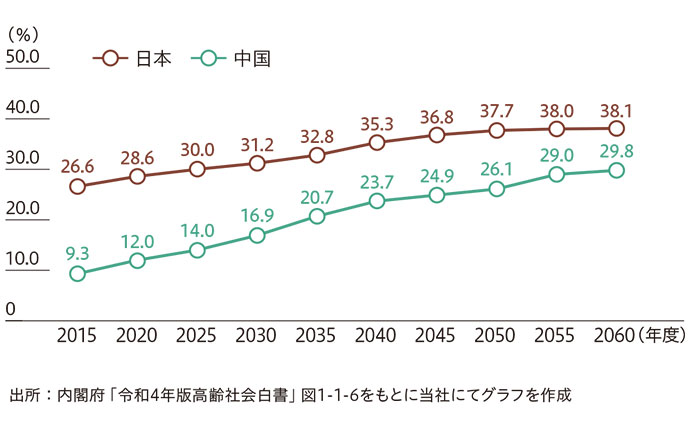

世界的な高齢化という社会変化への貢献

日本は世界に先駆けて、超高齢社会に突入しています。世界規模でも高齢化率が上昇しており、65歳以上の人口は、2020年の9.4%から、2060年には18.7%※5にまで上昇すると見込まれています。複数の疾患が同時かつ複合的に現れる高齢者の治療には、天然物由来の多成分系複合製剤である漢方薬や中薬が、まさに真価を発揮すると認識しています。したがって、当社グループが確立しようとしているエビデンスベースの漢方治療は、世界で行われている伝統医療の普及・発展にも大きく寄与できるはずです。

私たちは今、天然物由来の医薬品メーカーとして、世界的なリーディングカンパニーになることを、夢として描いています。当社のグローバル展開は、単なる輸出入や海外販売とは異なります。各国・地域に根差した伝統医療を大切に守りながら、安全性と有効性・均質性を高めた高品質な医薬品事業を通じて、医療従事者のニーズにも応えながら、より多くの人々の健康に貢献していく考えです。パーパス「一人ひとりの、生きるに、活きる。」を志に抱き、“山頂”に向かって目線を高く上げ、これからも長い旅路を一歩ずつ、着実に歩んでいきます。

- ※5 出所:内閣府「令和6年版高齢社会白書」