Co-COOメッセージ

長期経営ビジョン実現に向けての1st stageを振り返って

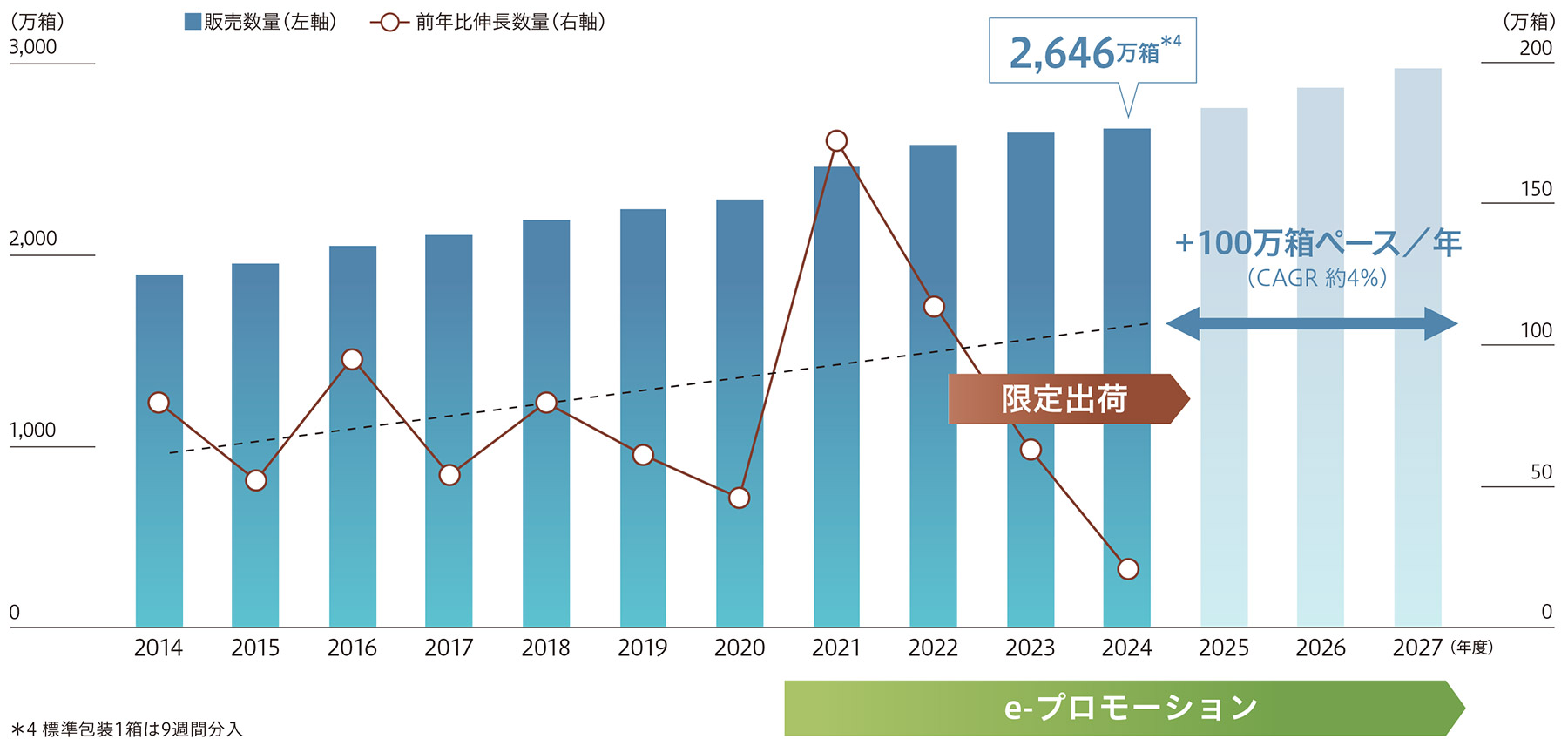

2031年度をゴールとする長期経営ビジョンの1st stageが終了しました。この3カ年を振り返りますと、私はツムラの国内事業が、大きな転換期に差し掛かっていると感じています。インフレ経済がもたらす構造変化やAIの普及はもちろんですが、当社グループにとってはコロナ禍での限定出荷と2024年薬価改定のインパクトが大きく、事業戦略の転換や投資計画の修正に着手しています。

この薬価改定によって医療用漢方製剤66品目に不採算品再算定が適用されたことで、収益性が改善し、金額ベースでは3カ年の目標を達成しました。ただしコロナ禍の影響で2022年からやむを得ず限定出荷を実施したため、数量ベースでは計画に対して未達成に終わりました。外部要因の影響が大きかったものの、反省すべき点は多々あると捉えています。今回の薬価改定で、原材料費の高騰などで不採算に陥っていた品目の薬価が引き上げられた事実は、いわば“安定供給体制を維持・強化してほしい”という国からのメッセージでもあると受け止めています。このような認識のもと、第1期中期経営計画期間から進めてきた生産能力の増強と、生産性向上のための投資を加速し、安定供給体制の強化に努めています。

ただし製造棟などの建設コストは、資材価格の上昇などによって、2022年の長期経営ビジョン策定時と比較して2倍以上に膨れ上がっている状況です。一定額以上の大型案件に関しては、金額や投資回収期間、設備仕様の妥当性などに焦点を当て、取締役会の場でかなりの時間を割いて踏み込んだ議論を行っています。実際にいくつかの大型投資案件は、第2期中期経営計画に延期しました。また、当社ではIRR(内部収益率)のハードルレートやNPV(正味現在価値)などの投資採択基準を導入しており、社外取締役も交えて、より明確かつ厳格な評価が下されるようになっています。加えて、業務の現場を担う従業員も、事業の構想や設備設計の段階で、目指す効果と費用の水準を、従来以上に意識するようになってきました。

なお第1期中計では、医師への情報提供活動においては、第2期中計期間の業容拡大につながる重要な成果を着実に上げています。それは、「10処方以上の漢方製剤を処方する医師」の比率アップです。臨床医全体の50%以上を占める状態にするという目標を、2024年度に達成しました。臨床現場で漢方が浸透し、医師が患者様の体質や症状に応じて漢方製剤を使い分けている証だと捉えています。ただし詳細に見ていくと、地域や診療科によって処方数にまだかなりの差が見られます。差異の解消とともに、10処方以上医師の比率アップを継続します。

漢方市場を継続的に拡大する諸施策も、生産設備などへの投資も、長期経営ビジョンという共通のゴールに向かって果敢に実行していきます。

安定供給体制の強化と、DXによる「最高の顧客体験価値」の創出

2022年に長期経営ビジョンを策定した時点では、1st stageを先行投資期間と位置づけ、2nd stageは設備稼働が本格化する期間として計画していました。しかし前述のとおり、大型の投資計画を延期したことで、2nd stageは安定供給体制の強化に向けた設備および事業拡大への投資期間という位置づけになります。その結果、設備投資と減価償却費・労務費の増加によって、営業利益率とROEが一時的に低下すると見込んでいますが、2027年度までの3カ年では、株主資本コストの7%を常に上回るROEを確保した上で、戦略的な投資を継続していく考えです。

これからの3カ年で、国内事業を成長ステージに移行させるには、まず漢方製剤・処方に関する情報提供活動を、スピードおよび量と質の面からレベルアップさせる必要があります。なぜなら今後は、医師が患者様の「証」※1を見極めて、体質や症状に応じて構成生薬などから漢方薬を選択し、使い分けいただく機会がさらに増えてくるからです。この変化を前提に、一人ひとりの医師のニーズを的確に捉えた情報提供への転換を図っていきます。具体的には、デジタル技術を活用した「e-プロモーション」とリアルのMR活動を融合した、ハイブリッド型の情報提供活動を展開しています。データに基づいたアプローチをさらに推し進め、顧客インサイト分析とコンテンツの最適化を実現していきます。

人財の面では、「漢方マイスター制度」を運用し、漢方(医学)に関するMRの習熟度を上げて、より深く医師のニーズを満たす情報を発信していきたいと考えています。研究開発活動では、社会課題を捉えた重点3領域※2のエビデンス構築に加え、未病の科学化と証の科学化においても臨床研究のステージに進んでいきます。今後も研究によって得たエビデンスを最大限に活用していきます。

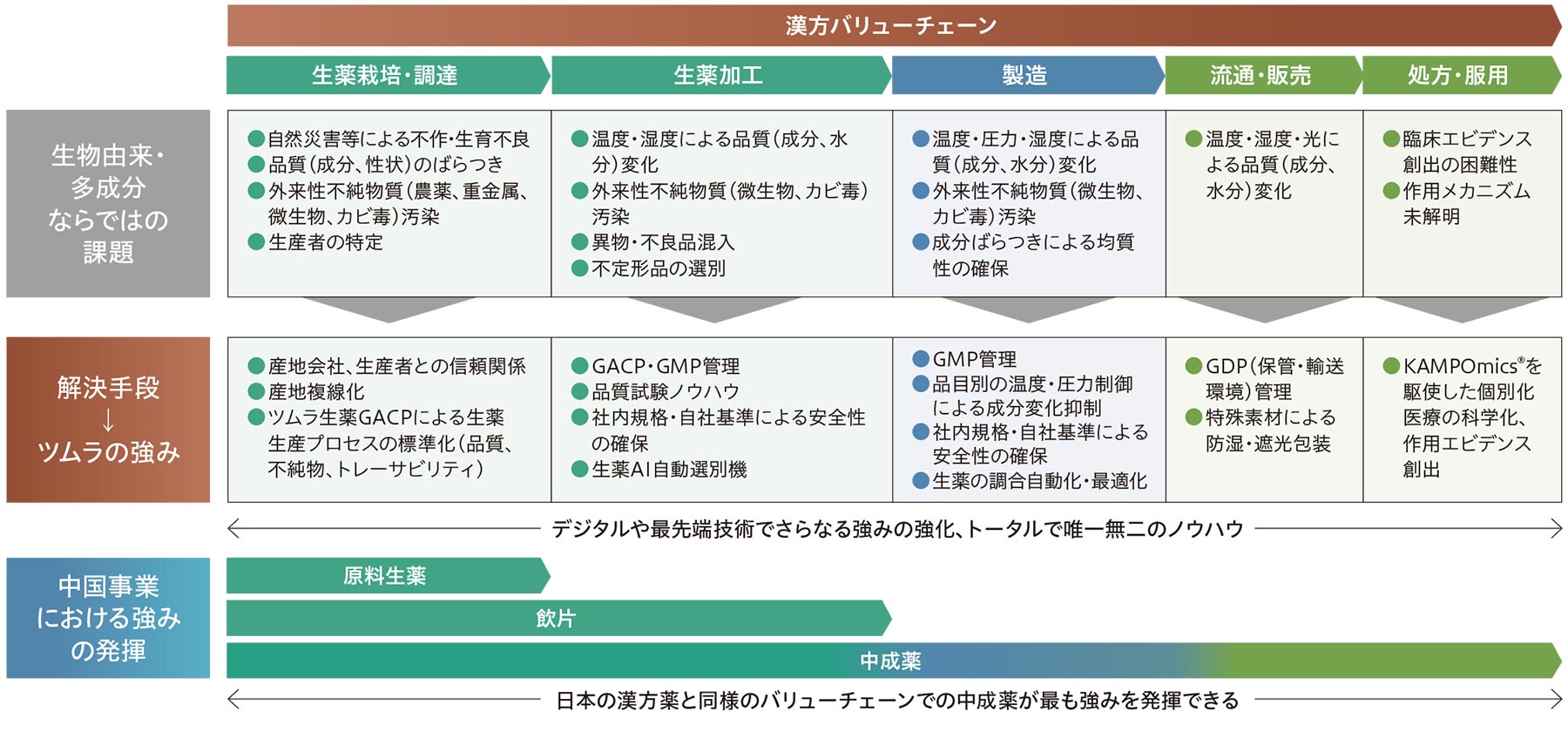

現在、販売数量の伸長と一体的に取り組んでいるのが、生産能力の増強を含む、安定的な供給体制のさらなる強化です。中長期の構想として、利益ベースで生薬サプライチェーン全体を最適化するS&OP※3を意識していますが、今は数量ベースでの改善・増強に注力する段階だと認識しています。第1期中計では「生薬調合指示システム」を開発・導入しましたが、第2期中計期間はこのシステムを軸として、販売計画から生薬栽培・調達計画までのシームレスな連携を実現していきます。

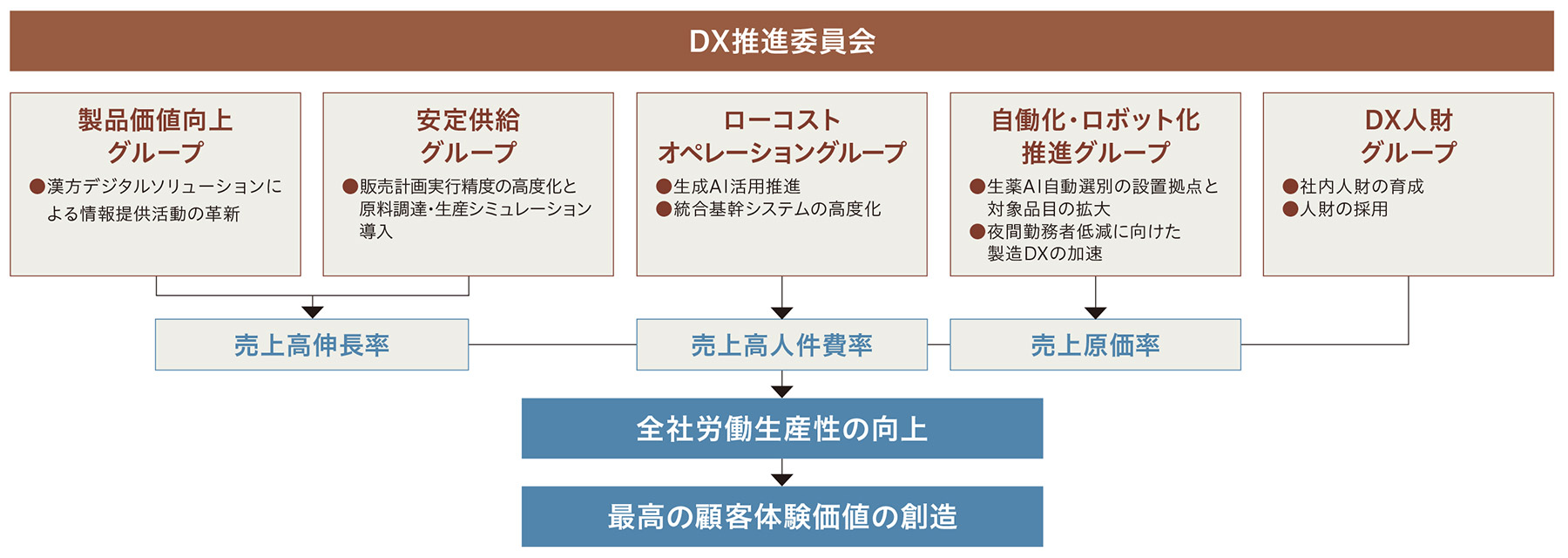

以上のような、事業の成長と業務プロセスの全体最適化を推進する鍵はDXです。2025年4月に、全社のDX推進を統括する「DX推進委員会」を立ち上げました。これはツムラグループが目指してきた、「最高の顧客体験価値」を創出するためのプロジェクトです。私が委員長となって5つの専門グループ(下図参照)を組織化し、さらにテーマ別のグループを設けています。「最高の顧客体験価値」を創出する条件は、デジタル技術の活用に加えて、組織間の連携と、従業員一人ひとりの主体性だと考えます。そこで委員長である私と、5つの専門グループを率いる各責任者が直接やりとりすることで、現状維持バイアスに陥りがちな組織のジレンマを乗り越えていく考えです。まずはDX推進委員会が中心となって、労働生産性を阻害している課題の抽出を促進し、組織変革のきっかけをつくっていきます。

長期経営ビジョンの実現には、2nd stage(第2期中計)の舵取りが極めて重要だと認識しています。当社グループのあるべき姿、あるべき未来の働き方を具現化すべく、自ら率先して旗振り役を果たしつつ、定量・定性目標達成までの取り組みを牽引していきます。

- ※1 人の状態(体質・体力・抵抗力・症状の現れ方などの個人差)を漢方医学的に表すもの

- ※2 高齢者関連領域、がん領域(支持療法)、女性関連領域

- ※3 Sales and Operations Planning。経営サイドが過去の販売実績データをもとに、生産・販売・適正在庫・営業利益などの計画を立て、それを業務部門が実行する仕組みのこと

長期経営ビジョンの数値目標

DX推進体制

医療用漢方製剤の販売実績と計画