CFOメッセージ

財務戦略上の課題は、情報発信の充実と投資効率のさらなる向上

2025年4月に、CFOに就任しました小林です。私はかつて金融機関に所属し、上場企業取引や資本市場業務を中心に、幅広い分野で戦略企画・立案やフロント業務に携わってきました。特に直近は証券会社の執行役員として、投資銀行領域の企画責任者を務めてきました。通算20年超にわたるコーポレートファイナンスの経験と知見をもって、財務面からツムラグループの持続的な成長に貢献していきたいと考えています。

当社グループについては、理念を基軸にした経営を実践している企業として、前職の頃から強い関心を持っていました。「順天の精神」という、130余年前に創業者が掲げた原理・原則を現在に継承し、「一人ひとりの、生きるに、活きる。」というパーパスを志向しながら、“自身がやるべきことをしっかりやろう”という意識が全従業員に浸透していることにも、深い感銘を受けました。CFOとして私に期待されている役割は、こうした志を持った優秀な人財を活かしながら、理念に根差した成長を実現する財務戦略を立案して企業価値を高め、かつ年々最大化させていくことだと認識しています。

2025年5月に第2期中期経営計画を公表した後、株主・投資家の皆様との対話を通じて、私は当社の財務戦略に、改善すべき2つの点があると気づきました。1つ目は、当社の事業やエクイティ・ストーリーをご理解いただくための情報発信についてです。漢方薬メーカーである当社は、他の医薬品メーカーとはビジネスモデルが大きく異なっており、ご理解いただきにくい面が多いと思っています。したがって、統合報告書を含むさまざまなツールを活用して、当社ならではの事業特性や成長戦略に関する、よりオープンでわかりやすい情報発信に注力していきます。

2つ目は、投資効率とコスト体質です。無駄な支出はないと考えていますが、最小のコストで最大のパフォーマンスを追求する活動を現場に求める体制になっているとはいい難い状況です。従業員への投資効率を重視するマインドの醸成も含めて、改善の余地があります。

以上のような課題認識に基づいて、CFO就任後にまず取り掛かったのは、現場を支える従業員との個別対話です。その上で、ROICツリーの考え方を社内のルールや業務プロセスに組み込み、継続的な改善が進む仕組みづくりに着手しました。もともとROICは社内の管理指標に含まれているのですが、グループ内の個々の事業活動とROICの関係性や影響度を示しきれていなかったので、見える化していきます。なおROICの向上には、従業員がROICを意識し自身の活動目標を設定することも重要なポイントになります。そうすることで、目標達成に向けた日々の活動が、全社のROIC改善につながると実感でき、好循環を形成しやすくなると考えています。

財務健全性と資本効率とのバランスを踏まえた財務運営に注力

国内の医療用漢方製剤市場で、ツムラは過去20年にわたって80%超のシェアを確保しており、トップラインは安定成長しています。市場環境や競合状況の変化による売上変動のダウンリスクが低いことと、漢方市場の拡大が当社の売上規模拡大に直結することは、財務の観点では大きな強みといえるでしょう。

一方で、財務戦略を立案する際の制約条件が3点ほどあります。1つ目は、原料生薬の価格変動リスクです。当社は漢方製剤に使用する原料生薬のうち約9割を中国から輸入しており、天候不順による不作や為替の影響を受けますが、その一方で日本における医療用漢方製剤は薬価が決まっていますから、原料生薬の価格変動はダイレクトに利益に効く構造になっています。当社は栽培から管理することで調達の安定化や価格変動の低減を実現していますが、リスクはゼロにはなりません。2つ目は、原料が天然物であり、栽培期間、気候などに起因した品質のばらつきや減産リスクなども加味した原料在庫を確保する必要があるため、在庫回転期間が長く資金負担が大きくなることです。医療機関への供給責任を果たす観点でも、十分な在庫保有は必須となります。そして3つ目は、新規製造設備に関して、医薬品の生産開始要件であるバリデーションの期間まで含めると、投資決定から実際の稼働を経て投資回収に至る期間が長期化する傾向にあることです。

以上のような制約もあり、医療用漢方製剤のビジネスは資本を厚めに確保し、財務健全性を担保しておく必要があります。資本効率とのバランスに留意しつつ、強靭な財務体質は維持できる財務運営を行っていきます。

なお、研究開発費については売上高の5%程度であり、医薬品業界の平均と比べると低いものの、これまでのエビデンス構築などの研究成果は、漢方製剤を処方する医師の増加にも寄与しています。重点領域を中心とした基礎・臨床研究、個別化治療や未病の科学化に直結する研究開発投資は、キャッシュ・フロー創出に不可欠だと考えています。

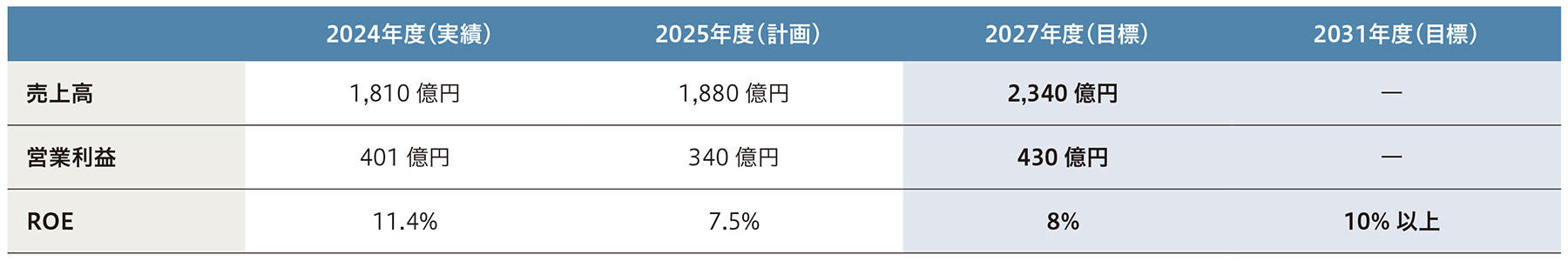

可能な限り早期にROE8%を実現すべく、各種取り組みを加速

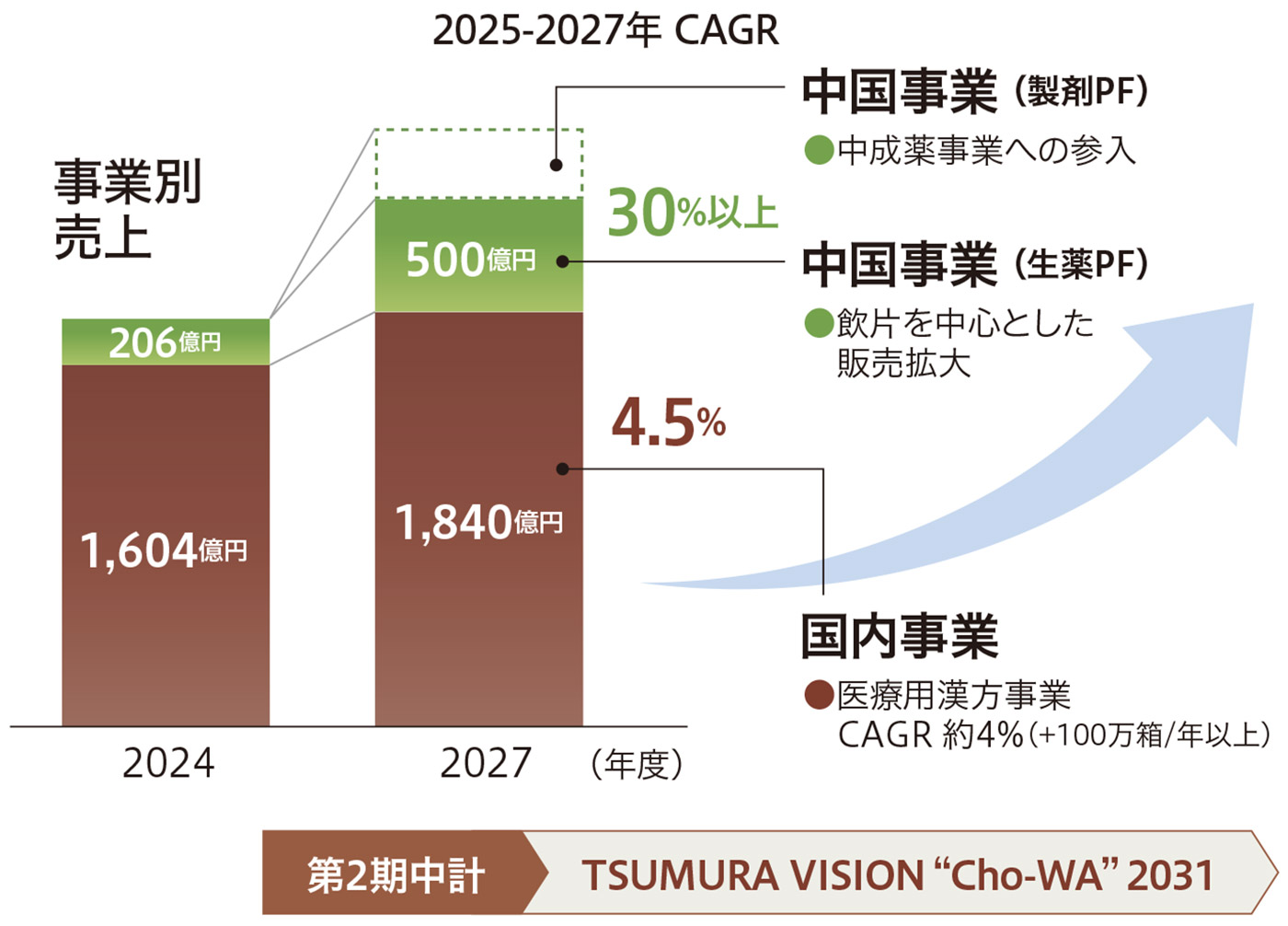

現在のツムラグループは、事業・財務ともに非常に強固であり、十分な投資余力も備わっています。しかしながら各事業の収益率をより引き上げるには、もう一段のコスト体質改善が必要と考えています。そのため、長期経営ビジョンの実現に向けて、ROICツリーを活用し、ROI(投資利益率)や労働生産性にこだわるマインドの醸成に取り組んでいきます。当然ながら、同時にトップライン拡大策の着実な実行も必要です。ノンオーガニックな取り組みも含めた各施策の成果を積み重ね、国内市場では医療用医薬品における年間100万箱ペースの成長の持続、OTC医薬品・ヘルスケア領域での売上拡大、中国では生薬プラットフォームにおける飲片を軸とした「年平均成長率30%以上」を実現していきます。

ただし第2期中計期間は、第1期より着手した戦略的な投資を優先せざるを得ません。ROEは一時的に低下する局面を迎えますが、この3カ年の設備投資計画はすべて実行必須な施策です。近年の建設コスト上昇は当社にとっても無視できない要素ではありますが、既存工場および設備の老朽化への対応に加え、今後の売上拡大やコロナ禍時に見られた急激な需要変動にも柔軟に対応可能な安定供給体制の構築は、喫緊かつ不可欠な経営課題と認識しています。投資額はこの第2期中計期間がピークとなりますが、次期中計以降に当社グループが大きく成長するための足場固めだと捉えています。

もっとも、ROEが当社株主資本コストの7%は上回るものの、株式市場における期待水準である8%を下回ることについて、前向きなご理解をいただくことは容易ではないと認識しています。したがって、単に計画どおりに進捗すればよいとはまったく考えていません。可能な限り早期にROE8%を実現すべく、まずは投資・経費の徹底的な見直しを行い、その後も効率性を不断に追求していきます。ノンオーガニックな成長を目指す活動にも、多方面かつ積極的に取り組む方針です。これらを前倒しで進めることで、2031年度目標に掲げる営業利益率20%およびROE10%、さらにはそれらを大きく上回る水準の実現も十分に視野に入ってくるものと考えています。

事業規模の拡大

第2期中期経営計画数値目標

バランスシートマネジメントを一層強化。DOE重視の配当方針は不変

ツムラグループは、自己資本比率が60%台と厚く、財務面の余裕度は十分です。これは過去から積み重ねてきた利益の賜物であり、当社の信用力の高さに結実しています。そして前中計からは、中長期的な視点でバランスシート経営を実践しており、資本効率性の強化につながる施策に取り組んでいます。すでに手元キャッシュのスリム化や政策保有株式の売却などで一定の成果が出ており、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)についても、売掛金サイトの短縮によって約0.5カ月改善しました。

第2期中計では、戦略的な投資の計画も踏まえ、バランスシートマネジメントを一層強化します。まずBCP在庫を除くCCCは、DXも活用した在庫の持ち方等の工夫によって、さらに3カ月程度の短縮を図ります。政策保有株式は、第2期中計期間中に「原則ゼロ」とする方針を掲げており、取引先とも対話を重ねながら早期の実現を目指します。さらに、手元資金のさらなる適正化も図り投資に充当します。不足分については、有利子負債による財務レバレッジを従来以上に活用していく計画です。

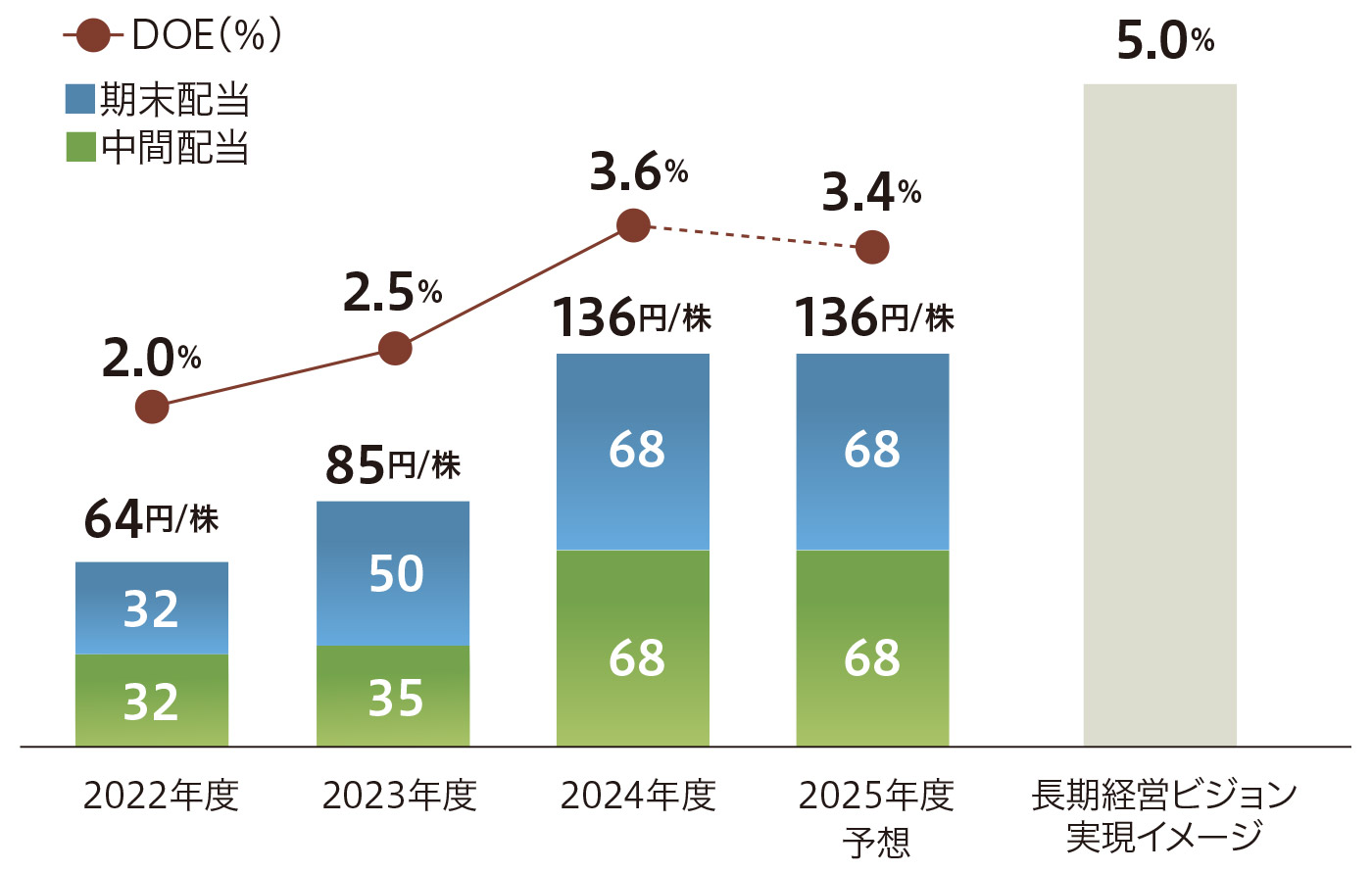

なお2025年度は、BCP在庫の積み増しや製造要員の先行採用にともなう人件費等から、売上伸長に対する原価・販管費の上昇が大きく、減益となる見通しですが、「減益でも配当金額は維持」としました。DOE(株主資本配当率)の低下を最小限にとどめること、戦略的投資の負担を配当減という形で株主の皆様に求める判断は適切ではないことの2点がその理由です。DOE重視の配当方針は不変です。2025年度予想のDOE3.4%をボトムとし、しっかりと利益を拡大することで、2031年度目標の「DOE5%」を確実に実現します。この企業価値向上の考え方を、株主・投資家の皆様との対話を通じて、さらに磨いていきたいと考えています。

株主還元方針

当社は、株主様に対する利益還元を会社の重要な政策と考え、国内事業の持続的な拡大と中国事業の成長投資および基盤構築を通して企業価値の向上を図るとともに、中長期の利益水準やキャッシュ・フローおよびバランスシートマネジメント等を勘案し、株主還元を決定しています。DOE(株主資本配当率)を指標とし、2031年度までに目指す水準として設定したDOE5%到達に向け、配当拡充を実施していきます。